Hormat kepada Kehidupan

Ketika kita membicarakan soal hormat kepada kehidupan, jangan-jangan yang kita bicarakan hanya soal kehidupan manusia. Masih mungkinkah kita hormat pada kehidupan organisme lain tanpa mengorbankan kehidupan kita sendiri?

Didie SW

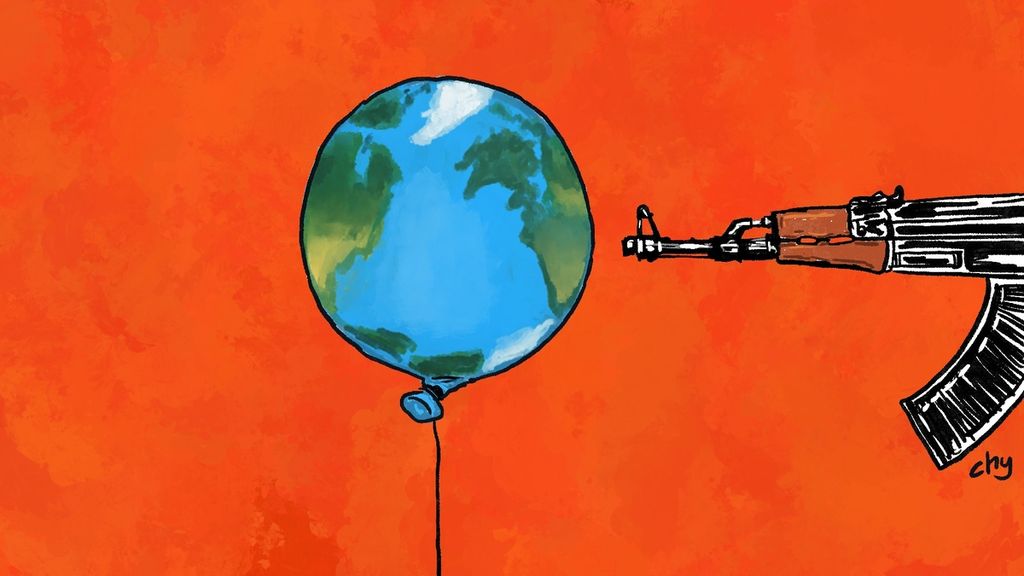

Ada dua peristiwa global belakangan ini yang terjadi nyaris berurutan, yaitu pandemi dan perang.

Peristiwa pertama mengungkap betapa rentannya kita. Satu makhluk renik yang sistem biologisnya jauh lebih sederhana daripada manusia ternyata mampu meluluhlantakkan seluruh aspek kehidupan kita. Segala selubung kedigdayaan manusia disingkap begitu lebar sehingga kita bisa melihat sendiri betapa lemah dan ringkihnya kita di hadapan makhluk lainnya.

Sementara pandemi menjadi momen penyingkapan kelemahan dan ketakberdayaan, perang justru menjadi ajang adu kekuatan. Ini ironi. Setelah melewati beberapa gelombang pandemi, beberapa manusia justru memilih untuk berperang, alih-alih menyatukan kekuatan mengingat kelemahan-kelemahannya yang telah tersingkapkan.

Ini semacam sejarah yang berulang dalam bentuknya yang terbalik. Perang Dunia II berakhir lebih cepat salah satunya karena adanya wabah flu Spanyol (Spinney, 2017). Namun, kini, setelah pandemi Covid-19, justru muncul perang. Ini aneh. Bukannya sadar akan kelemahan-kelemahannya, beberapa manusia malah memilih untuk beradu kekuatan.

Sementara pandemi menjadi momen penyingkapan kelemahan dan ketakberdayaan, perang justru menjadi ajang adu kekuatan.

Rangkaian dua peristiwa tragis sekaligus ironis itu dijadikan sebagai latar belakang sebuah konferensi yang dilaksanakan oleh Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (Hidesi) yang bekerja sama dengan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dengan tujuan untuk memikirkan ulang prinsip-prinsip etis yang selama ini telah kita pegang bersama, konferensi tersebut mengangkat tema ”Etika dan Hormat kepada Kehidupan”.

Namun, persoalannya adalah kehidupan (si)apa? Apakah hanya mancakup kehidupan manusia atau juga mencakup kehidupan organisme lain selain manusia?

Antroposentrisme

Ada dua jawaban utama terhadap pertanyaan tersebut. Pertama, jawaban antroposentris. Secara literal, antroposentrisme berarti manusia (anthropos) adalah pusat (centric). Pandangan ini ada dalam konteks ontologi dan juga etika. Secara ontologis, antroposentrisme berarti bahwa manusia memiliki status khusus dalam keberadaannya yang lebih superior dari entitas-entitas lain.

Dalam konteks etika, antroposentrisme adalah pandangan bahwa satu-satunya subyek moral adalah manusia sebab hanya manusia yang memiliki nilai intrinsik (Goralnik & Nelson, 2012). Dengan kata lain, makhluk-makhluk selain manusia memiliki nilai hanya dalam kemampuannya untuk melayani kepentingan manusia, yaitu nilai instrumental. Konsekuensinya, kita tidak memiliki kewajiban moral untuk menghormati entitas-entitas yang tidak punya nilai instrumental yang berguna bagi kita.

Pandangan antroposentris semacam itu sudah ada sejak lama dan bisa kita lacak sampai era sebelum Masehi. Protagoras, filsuf di era Yunani kuno, misalnya, pernah menyatakan bahwa ”manusia adalah ukuran segala sesuatu”. Artinya, sumber segala nilai, termasuk nilai moral, itu adalah manusia.

Orang yang memiliki prinsip etis antroposentris seperti itu tentu akan menjawab pertanyaan ini dengan mudah: ”hormat kepada kehidupan hanya wajib diberikan kepada kehidupan manusia”. Bagaimana dengan kehidupan organisme lain selain manusia? Kehidupan mereka dijaga dan dihormati hanya sejauh bernilai bagi manusia. Jika mereka tak berguna atau bahkan berbahaya bagi kehidupan manusia, maka tak ada imperatif etis untuk menghormatinya.

Baca juga Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Kemanusiaan

Kita, misalnya, tidak wajib menghormati kehidupan ular dan macan karena keduanya cenderung berbahaya bagi manusia. Kita juga tak perlu hormat pada kehidupan semut dan rayap yang sering kali mengotori dan bahkan merusak tempat tinggal manusia.

Sesederhana itu jawaban etika antroposentrisme.

Biosentrisme

Asumsi antroposentris semacam itu kini sudah banyak dipertanyakan. Ia dianggap hanya perpanjangan tangan dari keangkuhan manusia di tengah semesta yang amat luas dan menampung banyak sekali jenis kehidupan. Karena itu, kini sudah ada jawaban kedua untuk pertanyaan di atas, yaitu jawaban biosentris.

Etika biosentris ini mengasumsikan bahwa semua makhluk hidup adalah subyek moral sebab yang memiliki nilai intrinsik bukan hanya manusia, melainkan seluruh organisme (DesJardins, 2015).

Manusia tidak lebih superior secara moral daripada organisme lainnya. Semua makhluk hidup memiliki nilai moral yang sama. Karena itu, menurut biosentrisme, hormat kepada kehidupan seharusnya tidak hanya wajib kepada kehidupan manusia, tetapi juga kepada kehidupan organisme lain selain manusia.

Asumsi biosentris ini dianggap lebih tepat untuk dijadikan sebagai prinsip etis yang dipegang bersama seluruh umat manusia. Manusia seluruhnya tak hanya wajib menghormati kehidupan sesamanya, tetapi juga wajib menghormati kehidupan makhluk hidup lainnya, mulai dari hewan hingga tumbuh-tumbuhan; mulai dari makhluk hidup makroskopis hingga makhluk hidup mikroskopis. Biosentrisme ini berisi imperatif yang mengharuskan manusia tak pongah di hadapan banyak sekali jenis kehidupan.

Namun, biosentrisme itu sendiri juga menghadapi satu tantangan besar dan tantangan itu persis muncul karena upaya perluasan status moral dari manusia ke makhluk hidup nonmanusia. Jika kita memilih menerima imperatif etis dari biosentrisme, kita akan diuji seberapa konsisten dalam melaksanakan imperatif tersebut.

Kita mungkin masih bisa hormat pada kehidupan hewan dari berbagai macam spesies selain manusia. Kita mungkin juga masih bisa hormat pada berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Namun, apakah kita masih bisa memberikan hormat yang sama terhadap kehidupan virus yang dapat membahayakan tubuh kita? Apakah, hanya karena membahayakan manusia, kehidupan virus mesti dieksklusi dari cakupan imperatif etis biosentrisme? Bagaimana juga dengan kehidupan organisme anaerobik yang untuk hidup tidak membutuhkan oksigen—bahkan akan mati jika ada oksigen?

Ketika kita membicarakan soal hormat kepada kehidupan, jangan-jangan yang kita bicarakan selalu hanya soal kehidupan manusia?

Jika kita juga perlu hormat pada kehidupan organisme anaerobik seperti Clostridium botulinum, kita perlu memastikan tidak ada oksigen di lingkungan kita. Sebab, jika ada oksigen, organisme tersebut akan mati. Namun, sebaliknya, jika di lingkungan kita tidak ada oksigen sama sekali, justru kita yang akan mati.

Pilihannya menjadi sangat rumit dan dilematis: kita yang mati demi menghormati kehidupan organisme lain atau kita tetap hidup, tetapi mengkhianati prinsip etis biosentrisme. Kita harus pilih yang mana? Saya yakin kebanyakan dari kita akan memilih yang kedua, karena tampak sangat absurd jika ada orang yang rela mati hanya demi bakteri.

Dengan demikian, beberapa persoalan pokok yang penting direnungkan hari-hari ini terkait dengan etika kehidupan adalah: jangan-jangan kita tidak akan pernah bisa melampaui antroposentrisme, melampaui kepentingan kita sendiri? Ketika kita membicarakan soal hormat kepada kehidupan, jangan-jangan yang kita bicarakan selalu hanya soal kehidupan manusia? Masih mungkinkah kita hormat pada kehidupan organisme lain tanpa harus mengorbankan kehidupan kita sendiri? Jika mungkin, bagaimana caranya? Apa prinsip etis yang perlu dijadikan dasarnya?

Di sini, lagi-lagi, filsafat, melalui salah satu cabangnya yang disebut etika, tidak dapat diabaikan dalam percaturan kita, baik di ranah akademik maupun publik.

Siti Murtiningsih, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Siti Murtiningsih