Maju Mundur Kedudukan Polri

Menarik Polri di bawah kementerian tentu dapat dikatakan mundur satu langkah ke belakang. Sudah tiga kali kedudukan Polri ditempatkan di bawah kementerian, yaitu kementrian pertahanan, pada tahun 1947,1949, dan 1960.

Didie SW

Tidak ada situasi genting yang memaksa untuk menyusun alasan penting, tiba-tiba menyeruak ke publik wacana reposisi Polri di tengah keajekan kedudukannya di bawah presiden menjadi di bawah kementerian. Isu reposisi tersebut yang dilontarkan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo seolah-olah memberikan catatan di akhir tahun 2021 yang dalam paruh waktunya Polri tak sepi pemberitaan media, bahkan viralisasi medsos terkait ulah oknum yang melanggar. Ramainya pewartaan dan hastagisasi polisi seakan-akan menjadi momentum untuk reposisi kedudukan Polri.

Tentu tidaklah tepat jika ada pihak yang menghubungkan fenomena oknum kepolisian yang melanggar dengan kedudukan Polri di bawah presiden. Persoalan oknum polisi yang melanggar bagaimanapun tidak tersangkut paut dengan kedudukannya di bawah presiden atau tidak.

Analisis seorang kriminolog Amerika Serikat, Edwin Hardin Sutherland (Anton Tabah, 1991), menyatakan bahwa tugas dan pekerjaan polisi sehari-hari yang terlampau sering bergaul dengan dunia kejahatan dan pejahat, tanpa disadari membuat polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan. Dampaknya membuat polisi berada dalam lintasan kritis, pada perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya.

Menurut Suttherland, empat hal yang memengaruhi polisi berperilaku menyimpang, yakni (1) adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya; (2) kurangnya perasaan bersalah; (3) keberanian mengambil risiko; dan (4) sulitnya mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.

Baca juga: Jangan Percuma Lapor Polisi

Wacana reposisi

Persoalan Polri di bawah presiden atau di bawah kementerian sekiranya merupakan isu hukum tata negara yang bukan harga mati untuk tidak diperbincangkan. Mengutip pendapat Kristanto Yoga Darmawan (Media Indonesia, 2015), wacana tentang penempatan Polri di bawah kementerian selalu mengemuka di setiap perbincangan di ranah publik yang kemudian berakhir dengan polemik yang tiada henti.

Setiap kelompok dan kekuatan politik memiliki argumentasi dan rasionalitas masing-masing untuk mengatakan bahwa Polri tetap berada di bawah presiden atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Bahkan, saking kencangnya perdebatan Polri berada di bawah kementerian, itu dikait-kaitkan dengan kedudukan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Terkesan pemikiran menempatkan Polri di bawah kementerian dikerdilkan hanya karena persoalan hubungan antara TNI dan Polri semata, dan tidak dilihat dari kacamata sistem ketatanegaraan yang lebih luas.

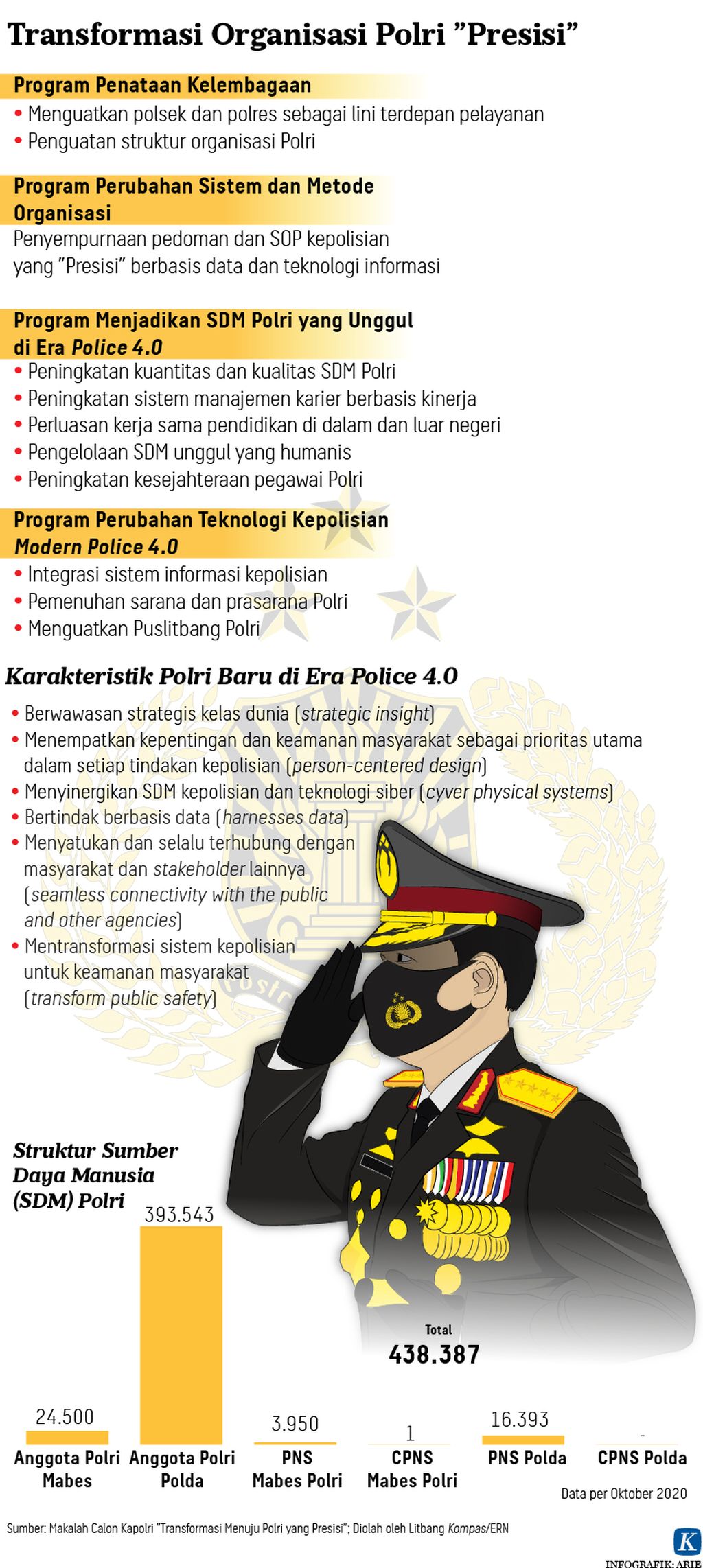

Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Negara RI dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Presiden juga menaikkan pangkat Listyo menjadi jenderal polisi.

Perihal kedudukan Polri sebenarnya merupakan perdebatan klasik. Historisitas perkembangan pemikiran tentang kepolisian serta upaya memosisikan kepolisian kerap ada pertentangan yang serius antarbeberapa lembaga yang menginginkan kepolisian berada di bawah lembaga atau departemen/kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, atau Kejaksaan Agung. Sejak kemerdekaan 1945 kedudukan Polri sampai sekarang sudah sembilan kali berubah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi poltik dan kebangsaan yang dialami bangsa Indonesia.

Pada masa berlakunya UUD 1945 awal kemerdekaan terdapat empat kali perubahan. Semula Polri didudukkan berada di bawah Menteri Dalam Negeri, kemudian diubah lagi pada tahun 1946, reposisi Polri berada di bawah perdana menteri. Pada tahun 1947 terjadi reposisi di bawah menteri pertahanan, kemudian tahun 1948 dikembalikan di bawah perdana menteri.

Baca juga: Menuju Polri yang Demokratis dan Profesional

Ketika berlaku Konstitusi RIS 1949, kedudukan Polri terdapat dua kali perubahan. Pertama di bawah Menteri Pertahanan. Kedua, tanggal 29 September 1949 di bawah perdana menteri. Selama Konstitusi RIS 1949, ada dua status kepolisian, yakni Kepolisian Negara RI dan Kepolisian Federal.

Setelah terjadi pemulihan kembali negara federal menjadi negara kesatuan, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, kedudukan Polri berada di bawah perdana menteri. Dalam kurun 1952 hingga dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tidak ada perubahan kedudukan yang sangat signifikan.

Pembubaran konstituante dan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan serta berlakunya UUD 1945, kedudukan Polri berada di bawah Presiden.

Pembubaran konstituante dan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan serta berlakunya UUD 1945, kedudukan Polri berada di bawah Presiden, dan Polri disebut sebagai menteri muda kepolisian. Kemudian pada tahun 1960 keluarlah Ketetapan MPRS Nomor 11/1960 Pasal 54 Ayat c alenia terakhir menyatakan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan polisi. Dengan disatukan antara TNI dan Polri menjadi ABRI, kedudukan Polri berada di bawah menteri pertahanan.

Pasca-reformasi TNI dan Polri dipisahkan, dan konstitusi UUD 1945 Indonesia mengalami perubahan hingga empat kali, kedudukan Polri turut juga berubah, sejak tahun 1999 kedudukan Polri berada langsung di bawah Presiden, yang secara yuridis melalui TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Jadi berkaitan dengan isu kedudukan Polri yang ingin ditarik di bawah kementerian merupakan isu klasik dan pernah diterapkan di Indonesia sebanyak tiga kali di bawah Kementerian Pertahanan, pada tahun 1947,1949, dan 1960. Oleh karena itu, menarik Polri di bawah kementerian tentu dapat dikatakan mundur satu langkah ke belakang. Seolah-olah kedudukan Polri memiliki tren ”maju mundur”.

Reformasi kultural

Sekarang yang utama bukanlah reposisi, melainkan menggelorakan reformasi tanpa henti, tepatnya reformasi kultur. Ada tiga aspek reformasi Polri pasca-Reformasi 1998, dua di antaranya, yakni aspek struktur dan instrumen sudah cukup baik dan mengalami perkembangan yang signifikan. Aspek ketiga, reformasi kultur belum berbuah manis. Masih banyaknya oknum anggota Polri yang terlibat kasus pelanggaran belakangan ini menjadi momentum reformasi kultur digelorakan kembali.

Pentingya reformasi kultur karena menjadi bagian dari agenda reformasi dan berhubungan dengan wajah polisi yang menjadi role model organisasi (Andry Wibowo, 2021). Di mana setiap personal kepolisian memiliki budaya yang dibentuk dari tindakan individu ataupun kolektif yang dijiwai oleh nilai kebhayangkaraan sebagai suatu manifestasi sikap Tri Brata dan Catur Prasetya.

Pentingya reformasi kultur karena menjadi bagian dari agenda reformasi dan berhubungan dengan wajah polisi yang menjadi role model organisasi.

Dalam perspektif kepemimpinan organisasi dan manajemen, reformasi kultur adalah reformasi yang diperlukan supaya organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga dukungan dan kepercayaan publik semakin meningkat. Bahkan, dalam beberapa hal, strategi organisasi harus disesuaikan dengan kultur yang berkembang.

Secara kelembagaan Polri belum selesai dalam mentransformasi diri agar sesuai dengan konteks polisi sipil dan demokratis sebagai kultur yang menuntut dikembangkan. Untuk mewujudkan kultur polisi sipil yang humanis dan demokratis, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, polisi bertindak sebagai agens of the public, yang memiliki karakter institusi responsif untuk menunjukkan polisi yang lebih humanis dalam pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Rejuvenasi Reformasi Polri

Kedua, polisi bertindak sebagai pelayan masyarakat dan bukan penguasa (civilian police). Cara berhukum humanis menganjurkan to learn from the people, mengajak para pengkaji hukum agar juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pencari keadilan, guna mencari hakikat hukum demi keadilan substansial dan kemanusiaan.

Ketiga, bertindak dengan pertimbangan hati nurani dan respek kepada ”the dignity of man”. Keempat, mampu menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan mengoherensikan implementasi ketentuan perundangan dengan pemenuhan nilai-nilai keadilan substansial demi memajukan harkat dan martabat manusia (Maya Indah dan Teguh Prasetyo, 2012).

Didie SW

Penguatan etika profesi

Setali dengan reformasi kultural, penguatan etika profesi Polri penting mendapatkan komitmen serius dalam kebijakan dan aksi institusi. Etika profesi Polri merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral.

Akselerasi reformasi kultural perlu dipandu dengan penegakan etika profesi yang kuat dan tegas. Etika profesi yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian diperkuat sebagai arah perubahan kultur bagaimana berperilaku dalam bekerja dan bekerja sama, termasuk dalam mengambil keputusan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Penegakan etika profesi dilakukan berlandaskan enam prinsip. Satu, kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Dua, kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan kode etik.

Baca juga: Tentang #satuharisatuoknum

Tiga, sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Empat, kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan kode etik diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama.

Lima, aplikatif, yaitu setiap putusan sidang kode etik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Enam, akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan kode etik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Yusuf Warsyim, Anggota Komisi Kepolisian Nasional