Hanya Mengeluh dan Aduh yang Kita Bisa (Tanggapan untuk Endah Widiastuti)

Lihat, maling saja bisa melakukan negosiasi. Jika bukan karena keberanian yang luar biasa, tak mungkin itu terjadi. Atau, kebudayaan telah memberi tempat buat mereka melakukan bisnis pembajakan.

Mengeluh itu sesuatu yang sehat. Dengan mengeluh, kita sebetulnya mencicil keluar energi negatif dalam diri dan pikiran. Keluhan bisa berlangsung pendek. Bisa juga berlangsung dengan sangat panjang.

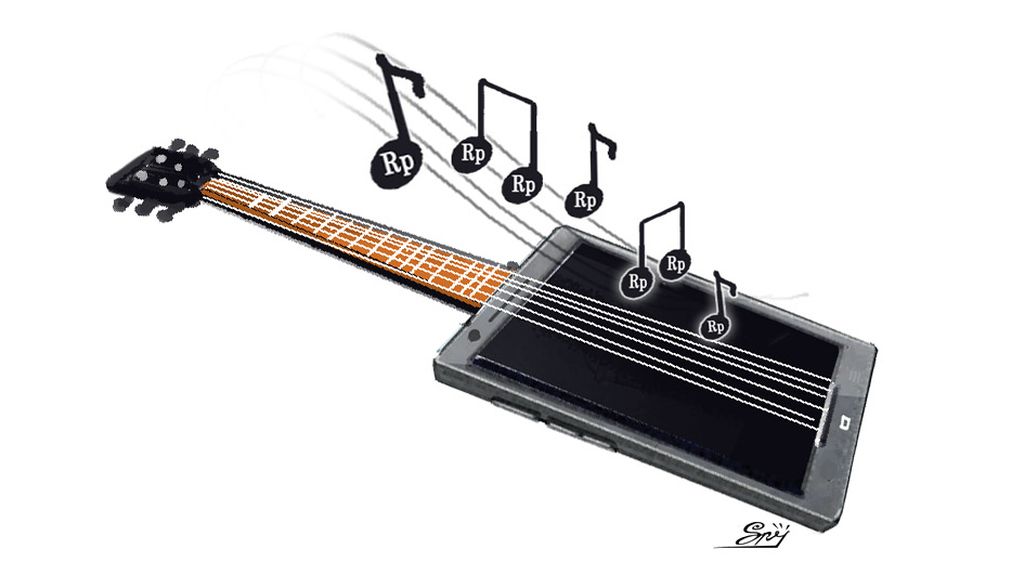

Keluhan yang panjang itu kita alamatkan kepada penegakan hak cipta pada ranah ekonomi kreatif, seperti musik, film, buku, desainer, dan seterusnya. Keluhan terakhir soal hak cipta itu datang dari musisi Endah Widiastuti yang dimuat di Kompas edisi 28 November 2021 dengan titel ”Menikmati Royalti Sambil Ongkang-ongkang Kaki”.

Isinya tentang harapan di nun jauh di depan sana bahwa musisi berkarya di mana setiap karyanya bisa mendatangkan pendapatan di rekening tanpa putus-putusnya berupa royalti. Ya, harapan itu, dalam konteks musik dan penciptaan karya kreatif di Indonesia, mirip doa. Atau, rintihan.

Tapi, saya lebih suka menyebutnya dengan keluhan. Keluhan yang sambung-menyambung tiada putusnya. Sebut saja tulisan Endah itu adalah ”n” kesekian dalam deret ukur keluhan.

Mari deret keluhan ini kita batasi saja tiga dekade saat ”penegakan” hak cipta ini ramai-ramai disoal di Indonesia. Lebih tepatnya akhir 1985. Pemicunya adalah saat penyelenggara Live Aid, Bob Geldof, mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta. Tentu saja, ia tidak sedang menjajaki pendirian panggung akbar musik untuk kemanusiaan selanjutnya, tetapi ”membereskan” pembajakan kaset Live Aid.

Di media, Bob bahkan mengancam mengimbau turis tidak datang ke Indonesia karena pembajakan tidak tahu malu ini. Deplu tentu saja berang dan malu. Pihak Kementerian Kehakiman apalagi.

Tidak tanggung-tanggung, 100.000 kaset harus segera dimusnahkan. Isu ini merebak seperti tawon. Mendengung dan ribut. Kompas bahkan berhari-hari menurunkan berita ini di halaman satu: ”Buntut Pembajakan Kaset ’Live Aid’” (11 Desember 1985), ’Selidiki Kasus Pembajakan ’Live Aid’” (12 Desember 1985), ”Kaset ’Live Aid’ Akan Dilarang” (18 Desember 1985), ”Pemerintah: Hentikan Pembajakan ’Live Aid’” (19 Desember 1985).

Suara dari Jakarta sangat keras karena Indonesia tengah disorot dunia sebagai surga pembajakan lewat kedatangan Bob. Macam-macam kutukan pemerintah via Menteri Kehakiman Ismail Saleh atas desakan Asosiasi Perekam Nasional Indonesia (APMI): ”perbuatan tercela”, ”tidak sesuai moral Pancasila”, ”tidak mengindahkan sopan-santun”.

Baca juga : Menikmati Royalti Sambil Ongkang-ongkang Kaki

Bayangkan, panggung musik yang semua bantuannya untuk deposit amal membantu rakyat Afrika yang kelaparan dimangsa pembajak dengan sangat ganas.

Saat itu juga, pembajak diingatkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang menjadi konsekuensi ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Bern dan Roma. Terutama di pasal sanksi, bahwa si pembajak lagu-lagu Indonesia atau asing diberi denda Rp 5 juta atau 3 tahun penjara.

Kasus itu mestinya menjadi tonggak penghancuran ”budaya” pembajakan. Tapi, ya, ini soal yang ruwet, seperti judul feature Kompas, 13 Oktober 1985, ini: ”Keruwetan pembajakan sepertinya sudah pada tahap tak terselesaikan”.

Kita kemudian ”mewarisi” keruwetan demi keruwetan itu. Sesekali asosiasi, baik asosiasi rekam, asosiasi artis, asosiasi ini dan itu menggandeng pihak kepolisian setempat untuk mengadakan bergelombang-gelombang operasi dengan nama berbeda-beda, seperti Operasi Dian 1, 2, 3 … n. Razia seperti obat penghilang sakit sementara dari sebuah ”kejahatan budaya”.

Keluhan dari tiga dekade itu tidak berubah: konsumen Indonesia, katanya, cenderung menyukai sewa dan pembelian yang lebih murah, tanpa memedulikan mutu rekaman. Karena kaset bajakan lebih murah, konsumen tetap mempergunakannya walau mutunya rendah.

Keluhan yang lain, dan terus berulang sampai kita tidak mengetahui apa maknanya: tidak adanya perundang-undangan yang memberi sanksi hukum yang berat sehingga membuat pembajak jera. Ditindak lewat operasi bulan ini, bulan depan mereka buka lapak lagi.

Begitu seterusnya sampai Lebaran kuda.

Sampai pada akhir tahun 1998, pemerintah yang di ujung 1985 terlihat sangat ”marah” dan ”ini itu” melempar solusi jitu. Sebelum betul-betul ”undang-undang hak cipta ditegakkan dengan sangat keras”, para pedagang barang-barang bajakan ini ”diperkenankan” menjual habis cakram gelap mereka selama berbulan-bulan ke depan. Untuk itu, mereka, para maling ini, diberi pemerintah stiker yang ditempel pada cakram VCD hasil bajakan mereka. Tujuannya, agar si pemegang lisensi bisa ”mengontrol” barang ilegal ini.

Rupanya, keputusan yang luar biasa mencerahkan itu terjadi setelah pemerintah melakukan pertemuan resmi dengan para maling ini. Lihat, maling saja bisa melakukan negosiasi. Jika bukan karena keberanian yang luar biasa, tak mungkin itu terjadi. Atau, kebudayaan telah memberi tempat buat mereka melakukan bisnis ini. Dalam bahasa pemerintah, solusi itu bertujuan menggugah kesadaran pedagang gelap.

Sudah jelas, pembalakan hak cipta sesungguhnya masalah moral belaka. Berdakwah mengajak maling hak cipta ke jalan kebaikan sudah lebih dari cukup.

Maling ini sadar? Ha-ha-ha. Stiker ”bantuan” pemerintah itu diperjualbelikan para maling ini. Digandakan sebanyak-banyaknya. Walhasil, alih-alih berkurang, malah makin bertambah banyak. Dalam catatan Rolling Stone, 95 persen cakram musik dan film yang beredar di pasaran merupakan produk bajakan. Artinya, era band sejuta kopi sudah lewat karena untuk menjual 10.000 keping saja susah.

Selanjutnya, yang bisa kita lakukan adalah mengeluh dan mengaduh. Demikianlah, musisi bertalenta bernama Tere dengan inisiatif sendiri pada 2002 melakukan sweeping di beberapa gerai dan toko kaset di Jakarta untuk mengendus musiknya yang dibajak. Tak tanggung-tanggung, fannya tanpa ”dosa” meminta ia membubuhkan tanda tangan di atas cakram bajakan.

Tere, karena ketekunannya, meraih sukses. Polisi yang dihubunginya berhasil merazia dua truk kaset bajakan yang diedarkan di kawasan Kuningan, Jakarta.

Tidak seperti Tere, setelah mengeluh lalu bertindak, grup musik GIGI tampaknya mulai berhitung satu windu kemudian untuk menindak para pembajak karya mereka. Mungkin, mereka sudah tahu bahwa memberantas pembajak adalah kerja absurd. Kerja sia-sia. Serupa tokoh tokoh Sisyphus dalam karya Albert Camus berjudul The Myth of Sisyphus. Sisyphus menghabiskan waktu produktifnya mendorong sebongkah batu naik, yang saat mencapai puncak, batu itu menggelinding kembali ke dasar.

GIGI mengusulkan kepada Kompas saat itu (Juni 2009), jika pemerintah memang tidak lagi punya komitmen mengatasi pembajakan, produk bajakan dilegalkan saja secara terbuka. Perlakukan saja produk bajakan sebagai versi murah dari produk premium, lalu berlakukan aturan pajaknya. Cara ini jauh lebih baik ketimbang membiarkan. Dari situ, semua diuntungkan: pemerintah dapat pajak, musisi dapat royalti dan kembali bersemangat karena karyanya dihargai, dan pedagang tetap bisa jualan tanpa takut dirazia. Perusahaan rekaman juga tetap hidup dengan memproduksi CD premium untuk konsumen kelas atas ditambah CD kualitas dua untuk masyarakat bawah. Dengan begini semua jadi jelas.

Kalau GIGI bilang menghadapi pembajakan kita seperti menghadapi hantu dan pasrah, saya juga mau mengatakan bahwa kita orang-orang yang hidup di lajur kreatif ini dikutuk sebagai Sisyphus yang terus melawan dalam keluh dan aduh. Abadilah keruwetan ini. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengannya.

Anas Syahrul Alimi

Ketua Bidang Pengembangan dan Pendidikan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI); CEO Prambanan Jazz Festival