Ada apa di Laut Natuna Utara

Indonesia tak perlu terpancing dengan protes dan provokasi China, karena berbagai alasan. Sejauh ini belum ada preseden China menggunakan kekuatan militer terhadap negara yang menentangnya di sengketa ZEE.

Heryunanto

China ”kebakaran jenggot” karena Indonesia tetap melanjutkan pengeboran sumur minyak di Laut Natuna Utara. Negara itu mengirim nota diplomatik yang memprotes keputusan Pemerintah Indonesia.

Sebenarnya pengeboran eksplorasi dimulai Juli lalu oleh operator Premier Oil (Inggris), yang sebagian sahamnya dimiliki Zarubezhneft (Rusia). Lokasi pengeboran berada di blok Blok Tuna, yang terletak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan di ujung timur laut tumpang tindih (overlap) dengan Sembilan Garis Putus (Nine-Dash Line) China.

Ketika Indonesia meresmikan nama Laut Natuna Utara pada 14 Juli 2017 dan mendaftarkannya ke PBB, China juga melancarkan protes. Padahal, alasan penamaan itu adalah untuk menyelaraskan kegiatan pengelolaan migas di wilayah itu. Sebelumnya, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan di wilayah kerja Natuna Utara, Natuna Selatan, atau North East Natuna.

Pasal yang sama menyatakan Indonesia memiliki yurisdiksi terkait dengan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan lain.

ZEEI dan Sembilan Garis Putus China

Berdasarkan Pasal 4 UU No 5 Tahun 1983, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta di atasnya. Pasal yang sama menyatakan Indonesia memiliki yurisdiksi terkait dengan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, di mana China menjadi satu dari 119 negara penandatangan pertama dan meratifikasinya pada 15 Mei 1996.

Sementara, klaim Sembilan Garis Putus China, pernah disebut Sepuluh dan bahkan Sebelas, adalah konsep yang tak jelas koordinat dan statusnya. Di dalam peta resmi, kesembilan garis putus itu dimulai dari mulut kawasan Teluk Tonkin di bawah Pulau Hainan, menuju Laut Natuna Utara sampai ke timur Taiwan, memotong juga teritori dan ZEE Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan. Secara hukum, pada wilayah di antara dua ujung garis tidak dengan sendirinya berarti dapat ditarik garis lurus penghubung.

Meskipun di Pasal 51 UNCLOS tercantum ketentuan zona penangkapan ikan tradisional (Traditional Fishing Rights), pasal ini hanya mengakui hak negara- negara yang bertetangga langsung (immediate adjacent neighbouring states) dan di wilayah tertentu (certain areas). Sementara persyaratannya (terms and conditions) diatur berdasarkan kesepakatan di antara pihak-pihak terkait. Sejauh ini, Indonesia hanya memiliki kesepakatan bilateral mengenai ini dengan Malaysia.

Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag pada 11 Juli 2016 telah memutuskan klaim sepihak China mengenai Sembilan Garis Putus-nya di Laut China Selatan (LCS) tak diakui (baseless and illegitimate). Karena itu, mantan Wakil Presiden National Institute for South China Sea Studies, Liu Feng, pada 2016 menyebut China ”as the big loser in UNCLOS” karena situasi geografisnya yang tak menguntungkan (The Diplomat, 11/7/2016). Namun, ”Negeri Panda” itu secara sepihak mengabaikannya.

Dengan pantai sepanjang 18.000 kilometer, justru menghalangi realisasi ambisi maritim China karena berhadapan dengan empat laut terbuka, bukan samudra, sehingga ruang maritimnya membuat ”sulit bernapas”. Di Laut Bohai dan Laut Kuning, China akan berhadapan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara di LCS dan Laut China Timur berhadapan dengan empat negara ASEAN dan Taiwan yang mengklaim juga kedaulatannya.

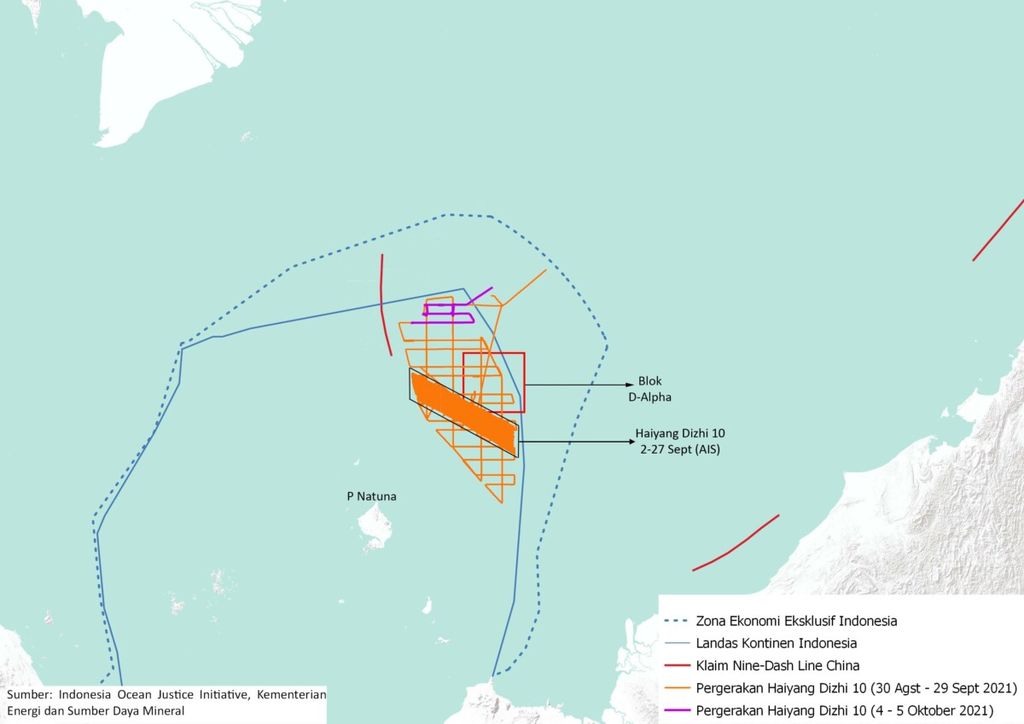

Lintasan kapal survei China, Haiyang Dizhi Shihao 10, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Laut Natuna Utara, dari 30 Agustus hingga 5 Oktober 2021.

Strategi agresif dan asertif

Menurut M Taylor Fravel dari Security Studies Program, MIT, kebijakan China di LCS sejak 1990-an adalah menunda penyelesaian sengketa dengan tujuan mengonsolidasikan klaim-klaimnya dan mencegah negara lain mengembangkan proyek-proyek yang tak melibatkan Beijing. Strategi yang digunakan adalah melalui kerja sama dan eskalasi, apalagi ketika itu China memiliki kemampuan angkatan laut (AL) yang terbatas. Sejak pertengahan 2000-an konsolidasi ini ditingkatkan melalui cara-cara diplomatik, administratif dan militer.

Secara diplomatik, seperti dikatakan Menlu Qian Qichen pada 1995, China akan menggunakan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa sesuai hukum internasional, tetapi lebih mengutamakan kerangka bilateral dibandingkan dengan multilateral. China akan menjawab klaim mengenai hak kedaulatan dan maritim, apalagi bila merasa ditantang.

China juga akan menggunakan diplomasi untuk mencegah adanya aktivitas komersial di perairan yang disengketakan. Karena itu, Fravel mengatakan, ”International law demands that states actively maintain their claims, especially when challenged by other states”.

Cara administratif yang digunakan adalah dengan meningkatkan upaya menegaskan yurisdiksinya melalui lembaga-lembaga penegak hukum maritim sipil. Menyangkut aktivitas komersial yang terkait aktivitas eksplorasi perusahaan-perusahaan migas asing, China menggunakan Marine Surveillance Force (di bawah State Oceanic Administration). Hal ini untuk mengamankan kepentingan dan hak maritimnya, seperti dilakukan terhadap survei seismik yang dilakukan Vietnam dan Filipina pada 2011.

Baca juga : Abaikan Protes China

Sementara instrumen militer sejauh ini memainkan peran tak langsung dan sekunder dalam strategi China untuk menunda penyelesaian sengketa di LCS. Memang China sering menggunakan AL yang telah dimodernisasikan untuk patroli dan pelatihan, sekaligus ”unjuk gigi” dalam mempertahankan klaim dan menangkal pihak-pihak penentangnya.

Sejauh ini, China belum pernah menggunakan kekerasan (force) untuk menduduki bangunan (features) yang disengketakan atau mengusir negara lain dari tempat yang didudukinya.

Menurut, Christother Bishop dari Council on Foreign Relations, agresif dan asertifnya China belakangan ini didorong oleh semakin banyaknya ”provokasi” dari luar negeri—mulai dari soal Covid-19 dengan Australia, sengketa Pulau Senkaku/Diaoyu yang diduduki Jepang, kontak senjata di Himalaya dengan India, hingga isu pelintasan pesawatnya di Selat Taiwan (Dian Wirengjurit, Kompas, 20/11/2021).

Hal ini menandai pergeseran kebijakan luar negeri China yang baru dan bergaris keras di bawah Presiden Xi Jinping, meninggalkan pendekatan lama Deng Xiaoping ”hide your strength, bide your time”. Meskipun, menurut Taylor Fravel lagi, di kalangan atas pendekatan Deng lainnya masih dipegang, yaitu ”sovereignty is ours, set aside disputes, pursue joint development”.

Indonesia tak perlu terpancing dengan protes dan provokasi China karena berbagai alasan.

Harus bagaimana?

Terakhir diberitakan bahwa China mulai mengerahkan kapal-kapal AL-nya karena negara itu justru menilai pengeboran sebagai provokasi. Indonesia tak perlu terpancing dengan protes dan provokasi China karena berbagai alasan.

Pertama, protes suatu negara terhadap negara lain adalah hal yang lumrah di dunia diplomatik. Protes yang disampaikan dalam bentuk nota diplomatik bukanlah ancaman, melainkan ”concern” negara itu terkait kepentingan nasionalnya. Antara 2006 dan 2007, contohnya, China telah mengirim 18 nota diplomatik ke Vietnam, memprotes keterlibatan perusahaan migas asing—termasuk Premier Oil (Inggris), Chevron (AS), Veritas (Perancis), Gazprom (Rusia), Idemitsu (Jepang), yang melakukan eksplorasi dan proyek pembangunan.

Kedua, China sudah ”menjilat ludah”-nya sendiri dengan mengingkari UNCLOS 1982 dengan ketentuan traditional fishing rights dan mengabaikan keputusan arbitrase internasional atas isu Sembilan Garis Putus. China menyadari bahwa, secara hukum, posisinya memang lemah, tetapi ”gengsi” untuk mengakuinya. Sementara Indonesia tidak terikat dengan komitmen untuk membicarakannya secara bilateral karena China bukan tetangga langsung.

Ketiga, bagi Indonesia manuver AL China di sekitar kawasan ZEEI jelas provokasi, untuk memperlambat pembangunan proyek pengeboran, sambil mengonsolidasikan/memperkuat posisinya. Provokasi semacam itu juga dilaku -kan di wilayah LCS lain, seperti Kepulauan Spratly, Paracels, Scarborough Shoal, bahkan sampai ke Laut Kuning.

Baca juga : RI Tak Perlu Tanggapi Protes China Soal Pengeboran di Natuna

Keempat, dilanjutkannya pembangunan pulau dan pangkalan militer China serta patroli rutin mengindikasikan isu ini akan jadi ”menu tetap” di kawasan LCS. Klaim terhadap ZEEI tak serumit sengketa teritorial antara China dan negara pengklaimnya. Selain mengenai ”hak” historis, terdapat sejumlah ”cacat” historis dalam hubungan antara China dan tetangganya. Artinya, mencoba mengusik sebagian wilayah di ZEEI bukannya memperluas ruang maritim China, tetapi malah menambah panjang daftar masalah dan ”musuh”.

Dengan demikian, China tampaknya hanya ingin meminta perhatian Indonesia dan mengulur waktu. Dalam kasus di Vietnam, pada 2007 China pernah memperingatkan (baca: mengancam) perusahaan BP (Inggris) mengenai konsekuensi ekonomi apabila tak menghentikan pembangunan blok minyaknya. Akibatnya, pada 2009 BP menjual bagiannya dan Chevron mengurangi bagiannya di blok yang disengketakan.

Pemerintah Vietnam diberitakan memberikan kompensasi 1 miliar dollar AS akibat ancaman China itu. Makanya seorang eksekutif perusahaan minyak asing mengatakan, dirinya ”had never seen so much political interference in the offshore oil and gas industry in the South China Sea.” (The Diplomat, 22/7/2020)

Pada akhirnya, isu pengeboran di ZEEI yang diangkat China memang sarat nuansa bisnis.

Dian Wirengjurit

Tekanan China bisa dilakukan di mana saja, terutama di Beijing di mana ada perwakilan negara-negara yang bersengketa, dan ke bidang apa saja seperti vaksin Covid-19, di mana kepentingan banyak negara bergantung. China menginginkan kebagian ”roti”, dan urusan ini bisa diselesaikan secara diplomatik melalui negosiasi. Sejauh ini belum ada preseden China menggunakan kekuatan militer terhadap negara yang menentangnya di sengketa ZEE.

Pilihannya ada di kita dan mitra kita. Yang pasti keputusannya tak bisa diserahkan di lapangan dan harus diambil berdasar pertimbangan matang.

(Dian Wirengjurit, Analis Geopolitik, Diplomasi dan Hubungan Internasional)