Penjelmaan Baru Jamaah Islamiyah

Kebijakan inklusif atau merangkul JI tampaknya akan jauh lebih murah ongkos politik dan sosialnya dibandingkan dengan membumihanguskan semua elemen JI di negara kita dengan pendekatan ”zero sum game”.

Didie SW

Penangkapan tiga tersangka teroris di Bekasi, 16 November 2021, mengagetkan masyarakat. Penangkapan itu juga menimbulkan sejumlah pertanyaan baru tentang dinamika terorisme di Indonesia.

Tiga tersangka teroris yang ”mengagetkan” khalayak itu adalah ZA, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); FAO, pendiri partai politik yang pernah diterima Presiden Jokowi di Istana; dan AA, yang dikenal sebagai ustaz yang aktif berdakwah di tengah masyarakat.

Bagaimana aparat begitu yakin mereka terkait jaringan kelompok teror Jamaah Islamiyah (JI)? Tidaklah penangkapan ini semakin membenarkan bahwa rezim Jokowi memberangus aktivis Islam yang berseberangan dengan dirinya? Apakah ini berarti JI telah menjelma menjadi gerakan baru yang telah masuk ke semua lini kehidupan kita tanpa terdeteksi? Adakah potensi solusi dari bahaya laten JI ini?

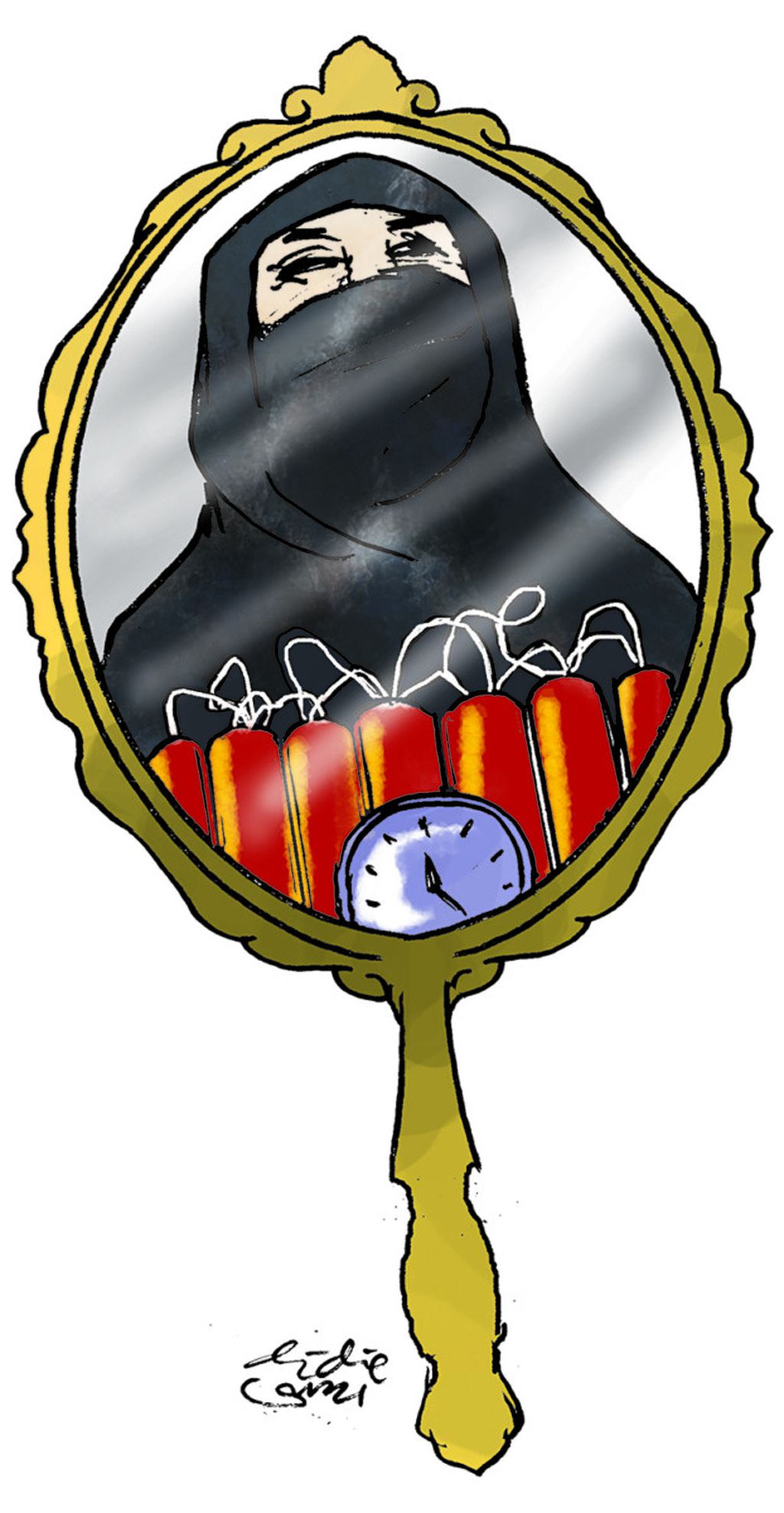

Kekagetan masyarakat ini sangatlah dipahami. Selama ini ada imajinasi bahwa para teroris adalah sosok yang berpenampilan sangar, kasar, dan mata mereka merah seolah-olah siap meneror siapa saja yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka, kaum teroris itu, adalah ”sosok lain” yang berbeda dengan masyarakat Indonesia yang cinta damai.

Mereka, kaum teroris itu, adalah ”sosok lain” yang berbeda dengan masyarakat Indonesia yang cinta damai.

Memahami kelompok JI

Ironisnya, imajinasi sosok teroris sebagai monster itu mendapatkan pembenaran dari industri film dan pemberitaan media massa dalam menggambarkan mereka. Hannah Arendt, pemikir politik Amerika Serikat (AS), menampik imajinasi tersebut dengan ungkapan ”banality of evil” (1963) atau teroris itu adalah ”sosok manusia biasa” seperti layaknya kita.

Bagi Arendt, tak ada DNA khusus teroris. Tak ada pula profil khusus sosok teroris itu. Tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, miskin, beragama atau tidak beragama, semua bisa berpotensi berbuat ”evil”, aksi seperti setan, termasuk di dalamnya aksi teror itu sendiri.

Cara pandang yang salah pula ketika kita membaca organisasi JI hanya sebagai organisasi teror. Fakta di lapangan, JI bergerak di permukaan itu nyaris tak ada bedanya dengan organisasi berbasis keagamaan lain seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

Baca juga : Anggota Jamaah Islamiyah Masih Tersebar di Berbagai Wilayah

Dengan kata lain, dalam skala kecil, JI sebagai organisasi pun berusaha menyelesaikan masalah kehidupan anggota mereka. Bahkan, JI juga memberikan layanan kepada masyarakat secara umum. Ketika terjadi bencana alam Gunung Merapi, misalnya, anggota JI turun membantu masyarakat tanpa melihat latar belakang agama mereka. Namun, semua itu bukan berarti JI organisasi moderat.

JI percaya jihad dalam artian sempit, yaitu bolehnya menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka. Maka, meskipun mereka ”manusia biasa” seperti kita, pendekatan militeristis dalam menyelesaikan masalah politik sangatlah ditekankan. Api melawan rezim selalu dirawat karena rezim tidaklah berhukum Islam.

Oleh karena pelayanan yang ditawarkan JI itulah orang sering tak terasa telah menikmati pelayanan JI. Akhirnya pelan-pelan mereka menjadi bagian dari kultur JI. Adalah salah jika alasan utama orang bergabung dengan JI itu karena faktor ideologi kekerasan yang diajarkan JI.

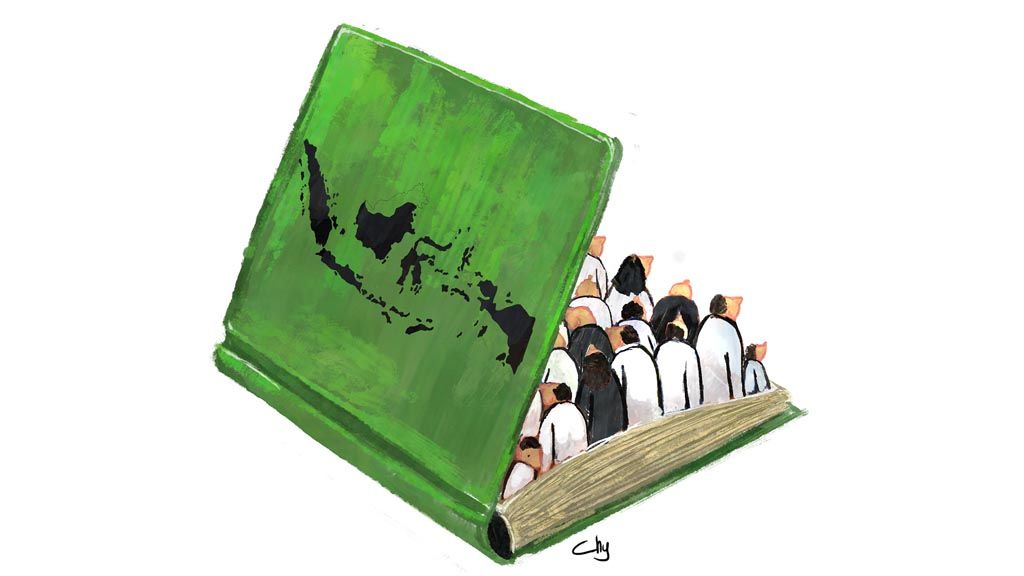

Salah satu layanan masyarakat JI yang sangat getol digarap adalah dunia pendidikan. Hari ini, JI mempunyai tak kurang dari 150 lembaga pendidikan. Lembaga ini dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ada yang untuk kalangan menengah ke atas, ada yang khusus perempuan, dan ada yang untuk yatim piatu dan golongan kurang mampu.

Jenjang pendidikan yang ditawarkan mulai dari tingkat penitipan anak, TK, SD, SMP, SMA, hingga D-3 yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, NTB dan Bima. Ribuan orang ”menerima manfaat” dari layanan JI ini.

Strategi baru JI

Melalui jalur pendidikan inilah, salah satu tokoh JI yang tertangkap (ZA) terekrut. Selain dikenal sebagai sosok cerdas dan santun, ZA mendapatkan beasiswa S-1 di Madinah, S-2 dan S-3 di Mesir. Bisa dikatakan, ZA kader JI pilihan di dunia pendidikan. ZA tak dikirim ke Afghanistan untuk pelatihan militer seperti kader satu angkatannya.

Dengan kecerdasan akademiknya, ZA diharapkan mampu memoles JI agar bisa diterima masyarakat secara luas. Strategi inilah yang disebut dengan ”tamkin”. Ini istilah bahasa Arab yang berarti ’penguasaan wilayah’ atau bisa juga ’penguasaan pengaruh’ dalam sebuah pranata sosial, politik, ekonomi, dan bahkan kebudayaan.

Dengan mandat besar itu, sangat wajar ketika ZA kembali ke Indonesia, sangatlah sulit baginya untuk melepaskan diri dari jaringan sosial JI ini. Apalagi, ZA ditempatkan di divisi dakwah JI.

Secara aturan organisasi JI, divisi dakwah tak seharusnya bersinggungan dengan anggota divisi jihad seperti panglima perang JI, Zulkarnaen. Ia adalah alumnus Afghanistan pertama yang bertemu tokoh jihad dunia seperti Dr Abdullah Azzam dari Palestina. Zulkarnain tertangkap di Lampung, Desember 2020.

Pada titik inilah masyarakat terpana dengan pola gerak JI yang mempunyai dua wajah yang saling berlawanan.

Pada titik inilah masyarakat terpana dengan pola gerak JI yang mempunyai dua wajah yang saling berlawanan. Wajah pertama adalah ”dakwah”. Anggota JI dalam wajah ini sangat mahir merangkul masyarakat secara luas.

Wajah kedua adalah ”jihad”. Anggota dalam wajah ini berusaha membela umat ketika mereka tertindas di wilayah konflik di tingkat nasional, seperti Ambon dan Poso, atau di tingkat internasional, seperti di Afghanistan, Moro, Myanmar, Suriah, dan Irak.

Untuk memastikan kedua pola ini berjalan dengan baik, diperlukan sumber dana yang tidak kecil. Di bawah kendali pimpinan JI baru, Parawijayanto, yang juga eks manajer human resource development di sebuah perusahaan top di Jawa Tengah, JI bertransformasi menjadi layaknya sebuah perusahaan. JI mempunyai usaha perkebunan sawit, perikanan, kotak amal, dan lain-lain. Hampir semua lini usaha JI ini telah terendus Densus 88.

Densus 88 masih percaya bahwa JI pun masih menyimpan senjata dan bahan peledak yang suatu saat akan dipakai jika JI sudah siap berkonfrontasi dengan aparat. ”Inilah implementasi konsep ’jihad’ mereka yang membahayakan keamanan negara,” ujar tokoh senior Densus 88 dalam wawancara.

Baca juga : Partai Politik, Samaran Baru Kelompok Teroris Jamaah Islamiyah

Momen transformasi JI

Kekhawatiran aparat keamanan ini sangatlah beralasan. Setelah hampir dua puluhan tahun meredam gerakan terorisme di Indonesia, dengan penangkapan lebih dari dua ribu teroris, aparat menemukan bahwa narapidana terorisme yang terafiliasi dengan JI masih yang terbanyak, sekira 800 orang.

Ini artinya, kaderisasi JI berjalan dengan sangat baik. Namun, ini bukan berarti tak ada upaya dari kalangan internal JI ataupun orang-orang yang pernah bersinggungan dengan JI untuk melakukan rekonsiliasi ideologi dengan meluruskan pemahaman Islam rahmatan lil alamin memakai jalur demokrasi.

Sebenarnya, proses ini bukan hal baru. Pakar politik AS, John Ishiyama, mengedit sebuah buku dengan judul yang sangat tepat membaca fenomena ini, From Bullets to Ballots: The Transformation of Rebel Groups into Political Parties (2017).

Barangkali, dalam konteks inilah FAO, sosok yang disebut kepolisian sebagai dewan syura atau dewan pertimbangan JI, sedang dalam proses melakukan ”pembaruan” dalam JI dengan mendirikan PDRI, Partai Dakwah Republik Indonesia. Bagi FAO, narasi perjuangan klandestin berbasis kemarahan, kebencian terhadap lawan, perlu diubah ke arah narasi di atas tanah, yang tegas, lugas, diplomatis tanpa kebencian.

Didie SW

FAO bukanlah sosok sembarangan dalam dunia aktivis Islam. Ia berjejaring luas tak hanya di Indonesia, tapi juga di Timur Tengah. Pasalnya, salah satu afiliasi organisasi FAO adalah Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang didirikan mantan Perdana Menteri Indonesia Muhammad Nasir.

Celakanya, menurut aparat, dalam proses moderasi JI ini, FAO ”tersandung” rambu-rambu UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di antaranya dengan menjadi anggota syura JI, menyembunyikan informasi daftar pencarian orang (DPO), dan mengumpulkan dana ilegal untuk kepentingan JI.

Ke depan, penjara di Indonesia akan dipenuhi oleh para tokoh JI, baik dari pelaksana organisasi maupun dewan pertimbangan. Mereka inilah yang disebut para pendukung mereka di media sosial sebagai ”ulama yang bersama-sama dengan umat, tapi diprosekusi oleh rezim Jokowi”.

Di dalam penjara inilah saat yang tepat negara mendorong terjadinya dialog internal antartokoh JI ini untuk membubarkan divisi militer JI dengan salah satu langkah konkretnya menyerahkan senjata dan bahan peledak yang masih menjadi aset JI. Jika hal ini terjadi, proses ini akan mirip dengan JI Mesir yang secara organisasi ”terderadikalisasi” atau ”collective deradicalisation” (Ashour 2019).

Deradikalisasi kolektif berbasis literatur

Upaya deradikalisasi kolektif JI ini harus menjadi prioritas aparat yang masuk dalam anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini penting agar proses nation-building kita segera selesai. Salah satu program yang perlu didorong dalam konteks ini adalah membedah literatur yang dipakai oleh JI seperti buku Materi Taklimat Islamiyah (MTI).

Abu Fida, pemikir JI senior yang pernah bertemu langsung dengan Osama bin Laden di Afghanistan pada 1980-an dan menyelesaikan kuliahnya di Arab Saudi, mengatakan, ”Memahami jihad sebagai qital (perang) bukan kesalahan, tapi mempersempit makna jihad. Ada banyak tahapan yang harus dicapai oleh individu, seperti memerangi hawa nafsu, sebelum melakukan peperangan.”

Negara dapat mendorong orang seperti Abu Fida menuliskan koreksi internal cara memahami literatur JI yang salah. Kemudian, hasil tulisan tersebut didiskusikan oleh eks anggota JI yang sudah NKRI, seperti Umar Patek, Ali Fauzi, Machmudi Hariono, Ali Imron, dan Jack Harun, untuk memperkaya apa yang telah Abu Fida tuliskan itu.

Tafsir baru dari buku MTI inilah yang kemudian bisa dipakai untuk menjadi salah satu bacaan bagi anggota JI di penjara.

Setelah diadakan revisi, hasil koreksi internal ini dapat didiskusikan kembali di depan para tokoh NU dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan baru. Hasil final dari diskusi ini dapat menjadi sebuah buku koreksi atas tafsir baru dari MTI.

Tafsir baru dari buku MTI inilah yang kemudian bisa dipakai untuk menjadi salah satu bacaan bagi anggota JI di penjara. Setelah selesai membaca, mereka akan mendiskusikan isi buku ini dengan sosok seperti Abu Fida yang sudah siap dengan amunisi baru.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fkompas_tark_10755407_27_0.jpeg)

Noor Huda Ismail

Proses serupa harus juga dilakukan di semua lembaga pendidikan JI yang tersebar di seluruh Indonesia. Siswa di lembaga pendidikan JI ini masih muda dan seharusnya dipandang sebagai aset dari proses nation building Indonesia.

Kebijakan inklusif atau merangkul mereka ini tampaknya akan jauh lebih murah ongkos politik dan sosialnya dibandingkan dengan membumihanguskan semua elemen JI di negara kita dengan pendekatan zero sum game.

Noor Huda Ismail, Visiting Fellow RSIS, NTU Singapura