Konsep ”Persetujuan” dalam Kekerasan Seksual

Tulisan ini ingin meluruskan pandangan-pandangan yang tidak tepat terkait ”consent” khususnya dari perspektif hukum pidana yang menjadi landasan pengaturan kekerasan seksual.

Heryunanto

Merespons perbincangan hangat tentang consent di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30/2021, saya ingin meluruskan pandangan-pandangan yang tidak tepat terkait consent, khususnya dari perspektif hukum pidana yang menjadi landasan pengaturan kekerasan seksual.

Dari perspektif hukum pidana, konsep ”persetujuan” atau ”izin” merupakan salah satu prinsip penting yang menjadi dasar untuk mengategorikan apakah sebuah perbuatan adalah perbuatan pidana atau tidak, tetapi bukan satu-satunya prinsip.

Ada beberapa ukuran yang dikembangkan terkait dengan mengapa sebuah perbuatan dijadikan sebuah perbuatan pidana, antara lain suatu perbuatan mendatangkan kesengsaraan terhadap orang lain dengan beragam tindakan. Namun, tidak semua kerugian, penderitaan, ataupun kerusakan yang terjadi dapat dipidana karena ada satu asas bahwa ”kerelaan atau persetujuan menghapuskan elemen perbuatan pidana”.

Apa yang dimaksud dengan kerelaan? Kerelaan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada paksaan ataupun perbuatan yang dampaknya dikehendaki oleh kedua belah pihak, termasuk perbuatan yang telah disepakati dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Pemukulan dan perbuatan lain yang dapat mencederai tubuh tidak dianggap sebagai penganiayaan.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan contoh dalam kasus-kasus apa saja konsepsi kerelaan atau persetujuan ini menjadi penting (lihat Hiariej, 2016). Adalah pertarungan, misalnya, di mana kedua belah pihak telah bersepakat beradu tanding. Pemukulan dan perbuatan lain yang dapat mencederai tubuh tidak dianggap sebagai penganiayaan.

Contoh lain, pencurian yang dilakukan di dalam keluarga itu sendiri. Seseorang mengambil harta benda dari anggota keluarganya sendiri dan si anggota keluarga tidak keberatan dengan harta benda yang diambil. Maka, pencurian itu hilang karakternya sebagai perbuatan pidana dan karena itu tidak dapat dituntut sebagai perbuatan pidana.

Konsep persetujuan atau kerelaan ini berhubungan dengan konsep tanpa paksaan; sementara konsepsi tanpa izin, ketidakrelaan, ataupun ketidaksetujuan berhubungan dengan paksaan. Di dalam pasal-pasal KUHP, misalnya Pasal 285 KUHP yang menekankan adanya ”memaksa melakukan persetubuhan” yang dikategorikan sebagai pemerkosaan yang dapat dijatuhi pidana.

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam hal ini, unsur paksaan menjadi penting dibuktikan sehingga dapat disebutkan sebagai pemerkosaan. Paksaan dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi pada diri si perempuan itu.

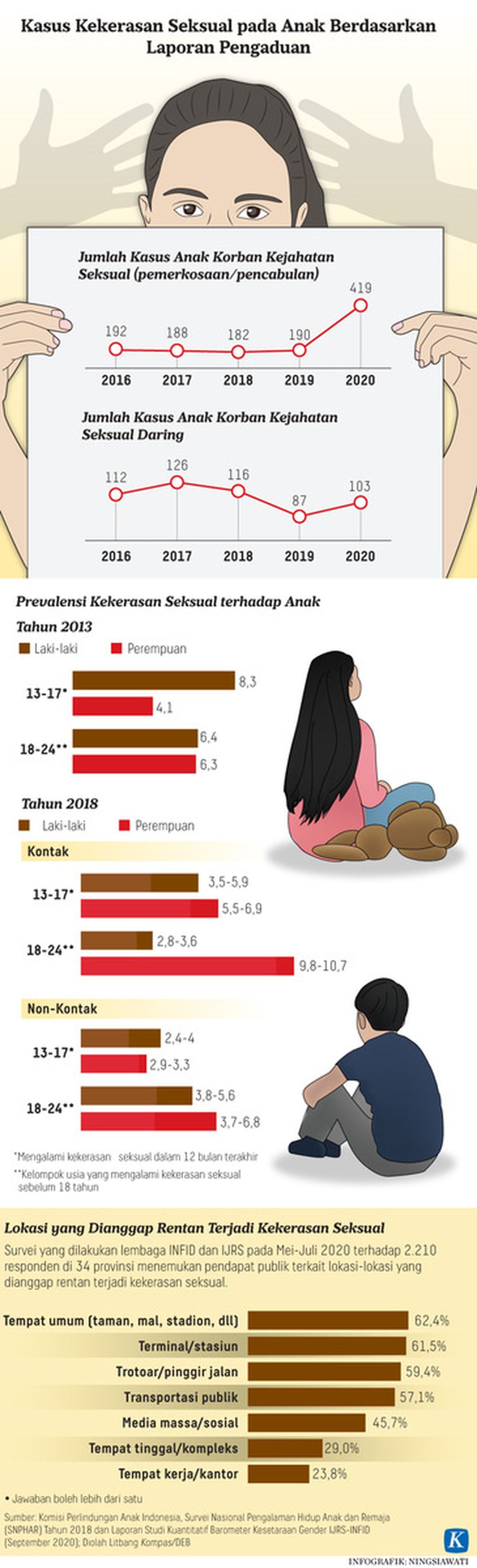

Baca juga : Kekerasan Seksual pada Anak di Padang Tanda Terjadinya Krisis Keluarga

Namun, konsepsi persetujuan atau tanpa persetujuan tidak absolut digunakan sebagai unsur yang harus dibuktikan di dalam sebuah perbuatan pidana mengingat dalam sistem hukum pidana di Indonesia berlaku asas legalitas; setiap unsur harus dibuktikan jika unsur tersebut tertera secara eksplisit di dalam pasal.

Kondisi di mana konsepsi izin tidak dibutuhkan, misalnya dalam pengaturan Pasal 288 tentang persetubuhan dengan anak. Pasal 288 (1) menyebutkan, ”Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin….”

Hal senada dapat dilihat pada Pasal 290: ”Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: 3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

Di dalam Pasal 288 dan 290 di atas konsepsi ”tanpa persetujuan” tidak menjadi titik tekan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Pada Pasal 290 Poin 1 adalah orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya dan pingsan.

Tidaklah dapat seseorang yang tidak berdaya dan pingsan memberikan persetujuan sehingga keadaan pingsan dan tidak berdaya sudah masuk dalam konteks ketidaksetujuan yang sebenar-benarnya.

Dalam Pasal 288 dapat disebutkan sebagai pasal ”persetubuhan dengan anak yang belum layak dinikahi”, sementara Pasal 290 Poin 2 terhadap anak yang berusia di bawah 15 tahun adalah sebuah perbuatan pidana yang dapat dituntut pidana dan dihukum. Pasal 290 Poin 3 membahas tentang bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan.

Di dalam konstruksi pasal ini jelas tidak dibutuhkan pembuktian bahwa adanya paksaan persetubuhan seperti dalam halnya pemerkosaan. Kalaupun ada indikasi bahwa si anak bersetuju terhadap persetubuhan tersebut, tetap persetujuan itu tidak menjadi alasan untuk peniadaan tindak pidana kepada pihak yang melakukan persetubuhan dengan anak perempuan.

Mengapa persetubuhan terhadap anak tidak membutuhkan unsur paksaan atau tanpa izin karena anak dianggap rentan dengan bujuk rayu dan belum mampu mempertimbangkan risiko yang akan dia alami ketika melakukan persetubuhan, termasuk kehamilan yang tidak dikehendaki, penularan HIV/AIDS, perkawinan anak, eksploitasi berkelanjutan karena adanya stigma-stigma yang kuat dialami oleh anak perempuan akibat hubungan seksual yang telah dilakukannya.

Konsepsi ”persetujuan” dalam konteks ketidakberdayaan dan posisi rentan khususnya terhadap anak yang tidak dapat dijadikan alasan penuntutan dan kekerasan seksual terhadap anak semakin dikuatkan dalam UU No 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Baca juga : Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Kota Tegal Melonjak Selama Pandemi

UUPA menegaskan konsepsi kekerasan (yang memberikan dampak) seksual bukan perbuatan asusila. Perbuatan asusila dalam penafsiran para ahli hukum pidana merujuk pada perbuatan yang tidak senonoh yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan yang dilakukan terhadap anak.

Apa yang dapat dikategorikan perbuatan asusila dan perbuatan asusila terhadap anak? Sangat luas: apa pun yang dianggap tidak layak dan bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat, hal ini dianggap sebagai perbuatan asusila. Dalam konteks asusila, apakah seseorang melakukan sesuatu tanpa izin atau kerelaan bukan suatu yang penting.

Apakah perbuatan asusila itu sama dengan kekerasan seksual? Salah satu indikator dari kekerasan seksual adalah perbuatan tersebut dapat memberikan dampak yang beragam pada pihak yang mengalami kekerasan seksual. Sementara asusila, dampak yang menimbulkan kesengsaraan, risiko, ataupun kesakitan lainnya bukan yang menjadi utama.

Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang diminta menikah dengan seorang tokoh agama; dari perspektif hak anak, hal ini merupakan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak karena dengan menikah pada usia dini, si anak terhalang hak atas pendidikan, mengalami kerentanan karena berhubungan seksual, dan hamil dalam usia yang tidak matang secara biologis.

Akan tetapi, menurut nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, hal ini bukan sebuah perbuatan asusila, tapi sebagai ”berkah”, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan di dalam masyarakat.

Asusila didasarkan pada nilai-nilai kepatutan yang relatif dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dampak yang dialami oleh anak tersebut akibat perkawinan anak itu bukan menjadi perhatian dari perbuatan asusila.

Di satu masyarakat dianggap asusila di masyarakat lain tidak dianggap sebagai perbuatan asusila. Dalam konteks kekerasan seksual, pendekatan asusila ini telah mengalami pergeseran di dalam UU Perlindungan Anak 2014 di mana tekanan perlindungan adalah dalam konteks kekerasan yang berdampak pada anak, termasuk dampak seksual, sebagai dari bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai: ”... perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Konsep ”persetujuan” juga terlampaui (tidak menjadi satu elemen yang perlu dibuktikan) dalam kondisi posisi seseorang yang tidak berdaya. Hal ini misalnya di atur di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Ada dua tekanan konsepsi ”persetujuan” di dalam UU PTTPO, bahwa perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan perdagangan orang walaupun perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang yang diperdagangkan tersebut.

UU PTPPO juga mendefinisikan eksploitasi sebagai ”tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum … atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun immateriil”.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 26 UU PTPPO bahwa konsepsi persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Konsepsi ”persetujuan” yang diperdebatkan dalam konteks Permendiknas No 30/2021 tentu memiliki konteks yang berbeda.

Pelampauan dimensi ”persetujuan” ini dalam konteks spesifik pun menjadi isu penting dalam praktik-praktik penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat global, khususnya dalam Mahkamah Pidana Internasional.

Dalam konteks hukum pidana internasional dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual sebagai bagian dari genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan, maka ”ketidaksetujuan yang sebenar-benarnya” (genuine consent) tidak menjadi elemen yang perlu dibuktikan, tetapi sebagai pembelaan afirmatif yang menguatkan adanya perbuatan kekerasan seksual (Wolfgan & Peterson, 2007).

Argumentasinya adalah dalam konteks genosida dan kejahatan kemanusiaan, perempuan yang menolak akan sangat berisiko terhadap kehilangan nyawa sehingga kondisi persetujuan yang sebenar-benarnya pasti akan sulit dipenuhi.

Dengan demikian, pengadilan tidak perlu membuktikan apakah terjadi persetujuan atau ketidaksetujuan yang sebenar-benarnya, tetapi jika elemen ini dapat dibuktikan menjadi tambahan saja untuk menjelaskan bagaimana terjadinya kekerasan seksual.

Dari pembahasan khusus terkait dengan konsepsi persetujuan dalam konteks kekerasan seksual memiliki dua tingkatan: tingkatan pertama atau mendasar bahwa konsep tidak mendapatkan persetujuan menjadi konsep yang dimasukkan sebagai elemen perbuatan yang dilarang; hal ini ketika ketidaksetujuan tersublim ke dalam beragam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, dan bentuk-bentuk paksaan lainnya.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F20210106_115348_1609917350_jpg.jpg)

Orangtua dan suster pendamping memeluk BA dan J seusai mendengarkan putusan hakim yang menjatuhkan 15 tahun penjara kepada SPM, Rabu (6/1/2020).

Namun, dalam kasus-kasus berdimensi khusus, di mana ada ketidakberdayaan, maka konsep persetujuan dapat dilampaui dan tidak perlu tidak menjadi elemen yang melekat pada perbuatan tersebut. Mengapa, karena karakter dari kasus-kasus khusus itu sendiri yang sudah meletakkan adanya berbagai bentuk situasi kerentanan.

Konsepsi ”persetujuan” yang diperdebatkan dalam konteks Permendiknas No 30/2021 tentu memiliki konteks yang berbeda. Penolak Permendiknas No 30/2021 memutarbalikkan prinsip persetujuan bahwa tanpa ada persetujuan, perbuatan itu diperkenankan.

Dalam konteks perdagangan orang, kekerasan seksual dalam keadaan tidak berdaya, kekerasan terhadap anak dan pelanggaran HAM berat sebagaimana saya sampaikan tadi, maka benar bahwa ”adanya persetujuan” tidak dianggap perlu, tetapi hal ini tidak bisa dianggap sebagai pembenar terhadap perbuatan kekerasan.

Sri Wiyanti Eddyono-

Penolakan terhadap konsep ”persetujuan” dari pihak yang menolak ide keberadaan Permendiknas No 30/2021 berbanding terbalik dengan konsepsi pelampauan persetujuan atau ”persetujuan yang sebenar-benarnya” dengan maksud memberikan perlindungan kepada kelompok yang dianggap rentan dan tidak berdaya.

(Sri Wiyanti Eddyono, Dosen di Departemen Hukum Pidana; Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum; dan Peneliti pada Law, Gender and Society Centre Fakultas Hukum UGM)