Menyelamatkan Pangan Kita

Dalam perspektif ekonomi hijau, kebijakan lumbung pangan dinilai bertolak belakang dengan cita-cita SDGs 2030. Itu juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada aspek pemberdayaan dan kesejahteraan petani lokal.

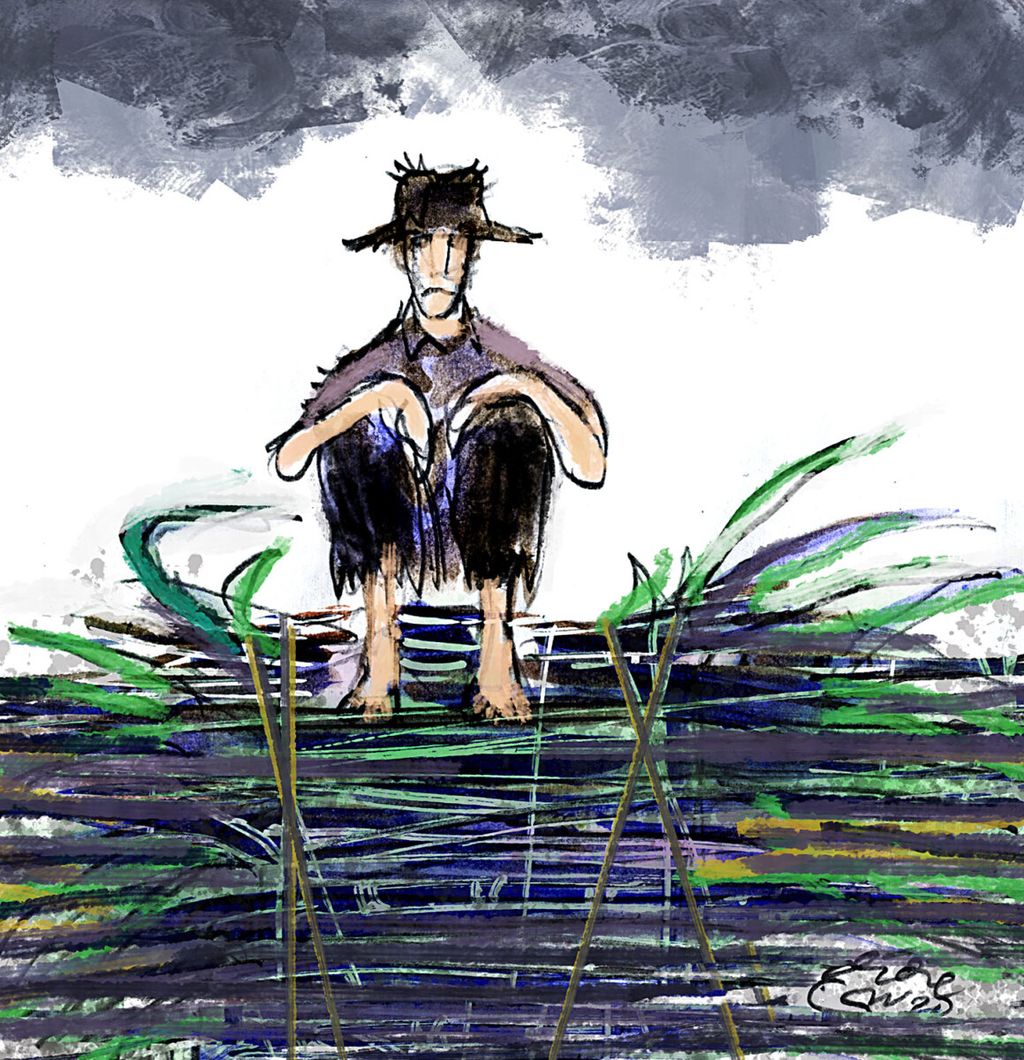

Didie SW

Di tengah perayaan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 16 Oktober, pertanyaan yang selalu mengemuka ialah bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan ke depan?

Indonesia memiliki beragam pangan lokal sebagai sumber karbohidrat dan lautan yang luas sebagai sumber protein ikani, tetapi hobi bangsa ini mengimpor pangan belum bisa diputus.

Menghadapi masalah pangan—Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO, 2020) memperingatkan akan terjadi krisis kebutuhan dasar ini akibat pandemi Covid-19—pemerintah merancang kebijakan impor dan membangun kawasan pangan (food estate). Masih jelas dalam ingatan kita, masyarakat menolak rencana pemerintah untuk mengimpor sejuta ton beras awal tahun ini.

Mereka tidak setuju karena impor dilakukan saat memasuki musim panen raya dan stok beras di gudang Bulog sisa impor 2018 belum tersalurkan semuanya. Kebijakan pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah yang dianggap bisa mengatasi defisit pangan juga masih sarat pro dan kontra. Proyek ini cenderung membuka hutan lindung, yang pada gilirannya meningkatkan laju deforestasi, kepunahan keanekaragaman hayati, dan mengancam sistem pertanian rakyat.

Kebijakan pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah yang dianggap bisa mengatasi defisit pangan juga masih sarat pro dan kontra.

Lumbung pangan dunia

Pertumbuhan penduduk yang pesat menjadikan Indonesia berada di urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan total populasi 272 juta jiwa, Indonesia butuh bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar. Kita seharusnya bisa menjadi lumbung pangan dunia mengingat jumlah petani yang sangat besar di tengah luas lahan yang subur.

Namun, sektor pertanian semakin kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Kalangan muda lulusan perguruan tinggi—dari generasi milenial—kian menjauhi sektor pertanian tanaman pangan karena dianggap kurang menarik sebagai profesi.

Sembilan bahan pangan strategis di Indonesia yang ketersediaannya harus dapat dipenuhi setiap waktu mendorong pemerintah membuka keran impor. Sekadar menyebut contoh, tahun 2019, alokasi anggaran untuk mengimpor pangan diperkirakan Rp 500 triliun. Sepuluh tahun ke depan, jika tidak ada perbaikan dalam kebijakan pangan lokal, alokasi dana untuk mengimpor pangan diprediksi akan melonjak menjadi Rp 1.500 triliun.

Suatu jumlah yang sangat besar dan bisa digunakan untuk membangun pabrik pupuk, bendungan, pusat penelitian perbenihan tanaman pangan, dan industri hilir pertanian yang muaranya memberikan kesejahteraan kepada petani lokal.

Makin besarnya ketergantungan pada pangan impor ditandai oleh ledakan konsumsi terigu. Indonesia tercatat salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia. Sepanjang 2017-2018, volume impor bertengger pada angka 12,5 juta ton dan konsumsi tepung nonlokal ini meningkat dari 10,1 kilogram/kapita/tahun pada 2013 menjadi 14,1 kilogram/kapita/tahun pada 2017 (BKP, 2019). Devisa terkuras cukup besar.

Biaya impor pangan global diperkirakan akan naik 12 persen pada 2021 karena lonjakan harga komoditas dan permintaan yang kuat selama krisis Covid-19. Laporan semesteran, Food Outlook FAO, menyebutkan tagihan impor pangan dunia, termasuk biaya pengiriman, diproyeksikan mencapai 1,715 triliun dollar AS tahun 2021, naik dari 1,530 triliun dollar AS pada 2020.

FAO mengungkapkan, pertumbuhan perdagangan produk pertanian selama pandemi menunjukkan sifat konsumsi makanan yang tak elastis dan ketahanan pasar internasional.

Akan tetapi, kenaikan harga sejak akhir 2020 meningkatkan risiko bagi negara-negara miskin yang bergantung pada impor. Indeks harga pangan bulanan mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir di bulan Mei 2021, mencerminkan kenaikan tajam untuk bahan pangan sereal, minyak sayur, dan gula (FAO, 2021).

Masyarakat patut merespons kebijakan lumbung pangan dengan kritis.

Merdeka bertani

Masyarakat patut merespons kebijakan lumbung pangan dengan kritis. Sejatinya, masuknya investasi besar, baik modal asing maupun nasional, untuk memproduksi pangan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan menyumbat keran impor.

Namun, secara substansial, apakah program itu mampu membantu menyelesaikan persoalan klasik petani gurem yang tingkat kesejahteraannya bergerak lambat belakangan ini? Petani lokal kerap termarginalisasi, digilas roda pembangunan hedonis yang kapitalistis.

Solusinya, pemerintah harus membuat kebijakan merdeka bertani di negeri agraris ini. Program peningkatan produksi pangan di bawah payung lumbung pangan dengan melibatkan pemilik modal atau perusahaan besar kini menuai pro dan kontra. Mereka yang setuju kebijakan lumbung pangan menyebut membebankan ketahanan pangan berkelanjutkan hanya kepada petani lokal berskala kecil kurang tepat.

Pasalnya, kondisi petani lokal, sebagian besar petani gurem, memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Maka, tidak heran, hampir 60 persen dari petani masuk dalam kategori miskin (pendapatan di bawah 2 dollar AS per hari). Mungkinkah petani miskin akan menjadi penyangga utama penyedia pangan untuk seluruh rakyat Indonesia?

Didie SW

Pihak yang kontra dengan pengembangan model lumbung pangan menganggap proyek strategis nasional ini merupakan petaka bagi dunia pertanian Indonesia, sebab berpotensi menggeser pola pertanian nasional dari peasant-based dan family-based food production menjadi corporate-based food production.

Ini bertolak belakang dengan kultur bertani ala rakyat yang mengandalkan rumah tangga-rumah tangga petani, menjadi basis produksi. Meminjam pendapat Jakob Sumarjo (2007), kehidupan petani yang telah berabad-abad memiliki kearifan lokal untuk mengolah dan mengelola tanah pertaniannya dimatikan oleh kaum kapitalis yang memproduksi benih, pupuk, dan pestisida. Petani menjadi penganggur di tengah desakan korporasi dan mereka berimigrasi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Pemerintah harus merumuskan kembali secara baik pola kerja sama usaha yang setara antara petani lokal dan investor dalam penyelenggaraan lumbung pangan. Masyarakat petani dilibatkan dengan memberi hak pemilikan saham, seperti modal dalam bentuk nature asset berupa lahan pertanian dan budaya. Modal investor adalah kapital, teknologi, dan sarana produksi.

Baca juga : Petani Belum Terlibat Nyata di Proyek ”Food Estate”

Pola kerja sama ini dirancang dengan memberikan ruang merdeka bertani kepada petani lokal untuk memilih komoditas yang akan diusahakan di kawasan lumbung pangan. Upaya ini bisa menepis kekhawatiran kegagalan kedaulatan pangan melalui lumbung pangan. Sebaliknya, jika sistem produksi dan distribusi pangan masih terpusat pada korporasi transnasional, ditengarai akan muncul bentuk penjajahan baru bernama green capitalism.

Dengan penguasaan lahan yang sangat besar, korporasi dapat memproduksi dan mengatur distribusi dan harga pangan. Muaranya, muncul praktik kartel yang bermain dalam ruang bisnis pangan. Praktik kartel ini membuat ketahanan pangan nasional makin rapuh.

Mereka akan dapat menguasai komoditas pangan strategis yang membuat pemerintah menjadi loyo alias tidak berkutik. Mereka bisa mengatur distribusi yang mengakibatkan melambungnya harga pangan yang akan menambah jumlah orang miskin.

Kekhawatiran lain adalah mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan mengingat lumbung pangan sebagian dilakukan dengan cara membuka hutan alam untuk menciptakan lahan-lahan pertanian baru lewat metode land grabbing. Daniel dan Mitta (2009) memaknai land grabbing sebagai pengambilalihan lahan pertanian secara masif oleh negara importir neto pangan karena sumber daya lahan yang terbatas.

Dalam perspektif ekonomi hijau, kebijakan lumbung pangan dinilai bertolak belakang dengan cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Dalam perspektif ekonomi hijau, kebijakan lumbung pangan dinilai bertolak belakang dengan cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Program ini diduga bisa menjadi luka bagi SDGs lantaran memanfaatkan lahan bekas pengembangan gambut atau lahan yang dimiliki masyarakat adat. Selain itu, program tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada aspek pemberdayaan dan kesejahteraan petani lokal.

Di sisi lain, Indonesia berkomitmen untuk mencapai perwujudan SDGs pada 2030. Salah satu tujuan global di dalam komitmen itu adalah mengurangi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta pertanian berkelanjutan. Salah satu poin penting pembangunan pertanian berkelanjutan adalah kebijakan produksi pangan lokal yang ramah lingkungan.

Posman Sibuea, Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian dan Ketahanan Pangan Unika Santo Thomas, Medan; Pengurus PATPI; dan Anggota Pokja Ahli Ketahanan Pangan Nasional