Demistifikasi China

Bangkitnya China menjadi kekuatan besar di dunia diiringi berkembangnya kepentingan di segala bidang. Perspektif ini lebih dapat menjelaskan perilaku internasional China daripada menggunakan perspektif masa lampau.

Artikel ini ditulis untuk menanggapi tulisan Seno Gumira Ajidarma yang berjudul ”Kekaisaran Organisasional China” (Kompas.id, 23/8/2021).

Kebijakan-kebijakan luar negeri China terkadang memang terkesan ”absurd” dan misterius. Tulisan Seno Gumira Ajidarma (SGA) patut diapresiasi sebagai usaha untuk memahami jalan pemikiran China. Setelah membaca artikel yang kaya dengan data historis tersebut, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kritis yang semoga dapat membantu pembaca untuk melihat fenomena ini secara berimbang.

Kritik utama yang hendak disampaikan dalam tulisan ini adalah: apakah penjelasan SGA atas perilaku Beijing hanya eksklusif untuk China? Apakah China adalah negara non-mainstream yang ”hanya bisa dipahami dengan menggunakan sudut pandang China, terkait kekaisaran di China yang selama ini memperlihatkan identitas politik yang China-sentris”?

Kesan yang ditimbulkan oleh SGA adalah bahwa China adalah negara yang absurd dan misterius. Hal ini hanya menyuburkan mitos-mitos seputar China yang membuat kita tidak mampu memahami negara tersebut sebagaimana mestinya. Selain itu, ada juga bahaya lain, yaitu eksepsionalisme China. Seolah-olah China harus diperlakukan beda karena memiliki sejarah dan peradaban yang sangat tua. Hal ini tentu saja tidak tepat. Artikel ini ditulis untuk memberikan pandangan yang berimbang tentang perilaku China.

Baca juga : Kekaisaran Organisasional China

Spionase, Laut China Selatan, dan respons terhadap G-7

Tulisan SGA diawali dengan perang spionase antara China dan Kanada terkait Michael Spavor, Michael Kovrig, dan Meng Wanzhou. Pertanyaannya, apa yang spesifik China dalam perang spionase ini? Bukankah negara-negara besar saling melakukan spionase terhadap negara-negara yang menjadi rivalnya? Jika Kovrig minta dibawakan novel Franz Kafka berjudul Der Process yang memiliki kemiripan kisah, berarti apa yang menimpa warga negara Kanada tersebut sebenarnya juga bukan hal yang sama sekali unik.

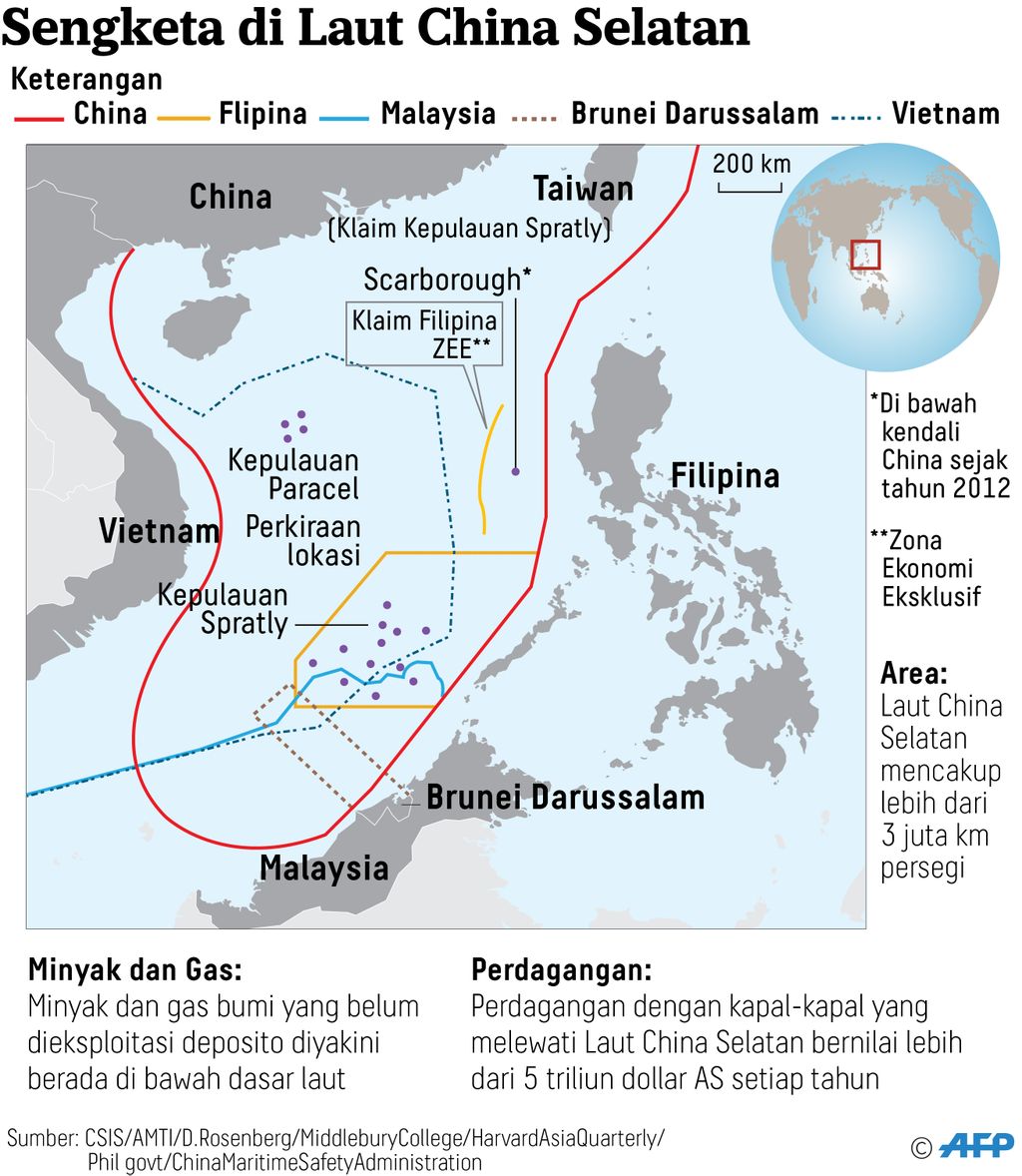

Terkait klaim di Laut China Selatan, memang Beijing berkali-kali membuat pernyataan bahwa Laut China Selatan telah menjadi milik mereka sejak ”time immemorial” (masa lampau yang tidak terdeteksi oleh ingatan). Klaim ini memang tidak memiliki dasar hukum yang sahih. Namun, klaim ini juga tidak terkait dengan kekaisaran China. Sebab, nine-dash line (sembilan garis putus-putus—awalnya sebelas) tidak dibuat di masa kekaisaran, tetapi semasa Republik of China tahun 1947.

Dan yang paling penting, untuk memahami perilaku China di Laut China Selatan, ada baiknya kita mendalami tentang kepentingan strategis China dan negara-negara besar. Ketegangan di Laut China Selatan ini mengemuka sangat terkait dengan posisi China yang semakin kuat di kawasan.

Klaim sembilan garis putus-putus itu hanya bumbu dalam kegaduhan. Buktinya dua garis di Teluk Tonkin bisa dikompromikan dengan Republik Demokratik Vietnam tahun 1950-an. Sekali lagi, baik Beijing maupun pihak di luar China sebaiknya jangan sedikit-sedikit menarik masalah ke zaman kekaisaran.

Demikian juga dengan penolakan Beijing terhadap kritik negara-negara G-7 tentang Xinjiang dan Hong Kong, pertanyaan yang sama apakah yang aneh dengan hal tersebut? Terlepas dari fakta yang terjadi di Xinjiang dan Hong Kong, apakah ada negara berdaulat mana pun yang menerima jika masalah domestiknya dicampuri negara-negara lain? Bukankah Indonesia dulu juga menolak setiap usaha campur tangan asing dalam masalah di Timor Timur? Mengapa semua perilaku China ini menjadi sampel dari perilakunya yang ”absurd”, yang ”hanya bisa dipahami dengan menggunakan sudut pandang China, terkait kekaisaran di China yang selama ini memperlihatkan identitas politik yang China-sentris”?

RRC = Kekaisaran dalam Reproduksi?

Jika melihat sejarah modern China, negara ini sebenarnya tidak menginginkan lagi model dinasti dan kekaisaran masa lampau. Gerakan Budaya Baru (xin wenhua yundong) yang mendapat energi besar dari Gerakan 4 Mei 1919 (wusi yundong) berusaha meninggalkan feodalisme dan menggantinya dengan segala yang modern, termasuk dengan membangun negara republik. Pemikiran ini yang menghasilkan lahirnya Republik China tahun 1912 dan setelah Partai Kuomintang mundur ke Taiwan, lahirlah Republik Rakyat China (RRC) tahun 1949.

Gerakan Budaya Baru dan Gerakan 4 Mei 1919 adalah salah satu gebrakan terbesar dalam sejarah China yang meninggalkan masa lampau dan membentuk negara tersebut hingga hari ini. Menyebut China sebagai negara ”kekaisaran organisasional” seperti mengabaikan satu fase terpenting dalam pembentukan sejarah modern China dan semata-mata memandang RRC sekarang dengan kacamata China kuno.

Baca juga : Kurikulum Xi Jinping dan Kontrol Ideologi China

Selain itu, model komunisme berpusat pada partai memang ciri RRC sebagai negara Leninis. Khususnya Mao Zedong mengadopsi negara Leninisme ala Stalin, yaitu mengedepankan diktator proletariat yang berfokus pada kultus individu. Mao Zedong tidak dapat dilihat dari sisi diktatornya saja. Tidak bisa kita dengan sederhana melihatnya sebagai kaisar modern. Dia adalah pemimpin negara Marxis-Leninis. Dalam arti tertentu dia adalah Stalin versi China.

Jika model ini disebut sebagai ”reproduksi kekaisaran tradisional di masa modern”, apakah hal yang sama bisa kita terapkan kepada Stalin? Sejauh yang penulis pahami, Stalin tidak dipandang sebagai Tsar dan Uni Soviet juga tidak dilihat sebagai reproduksi Kekaisaran Rusia. Mengapa kultus individu ala Mao Zedong dipandang sebagai reproduksi kekaisaran China kuno?

Presiden China Xi Jinping (tengah) melambaikan tangan di atas potret besar mendiang pemimpin Mao Zedong pada upacara perayaan 100 tahun Partai Komunis China di Gerbang Tiananmen di Beijing, Kamis (1/7/2021).

Keseimbangan pandangan (juga)

Sangat mudah untuk melihat China dari sudut pandang yang mendukung mistifikasi dan kekhawatiran kita. Itulah sebabnya narasi kekaisaran, segala di bawah langit (tianxia) dan abad penghinaan (bainian guochi), sangat laku di negara-negara Barat.

Perlu dipahami juga bahwa keruntuhan rasa superioritas China tidak semata-mata didominasi oleh abad penghinaan yang dimulai sejak kekalahannya dalam Perang Candu pada abad ke-19. Pada masa Dinasti Han (206 SM-220 M), superioritas itu sudah mulai terguncang dengan masuknya agama Buddha dari India. Dengan demikian, China sudah mulai berpikir bahwa dirinya bukan lagi tanah pusat (zhongguo) karena tetangganya di sebelah barat juga memiliki peradaban dan spiritualitas yang canggih.

Runtuhnya superioritas China tidak selalu harus dimaknai semata-mata sebagai penghinaan Barat.

Interaksi dengan para misionaris juga mengguncangkan superioritas China ketika Matteo Ricci dari Italia mempersembahkan peta dunia kepada Kaisar Wanli tahun 1602 yang memperlihatkan bahwa China hanya sepersepuluh Asia dan Asia hanya seperlima dunia. Runtuhnya superioritas China tidak selalu harus dimaknai semata-mata sebagai penghinaan Barat.

Akhirnya perlu dipertanyakan apakah perilaku China benar-benar absurd? Bukankah perilaku China juga mirip dengan perilaku negara-negara besar lainnya? Teori-teori Hubungan Internasional seperti Realisme, Neoliberalisme Institusional, dan Konstruktivisme cukup mampu menjelaskan perilaku China.

China adalah negara yang bangkit menjadi kekuatan besar di kawasan dan di dunia. Bertambahnya kekuatan tentu diiringi dengan berkembangnya kepentingan di segala bidang. Perspektif ini tampaknya lebih dapat menjelaskan perilaku internasional China daripada menggunakan perspektif masa lampau yang hanya menjadi kemewahan eksklusif para peneliti sejarah dan individu-individu yang mengklaim diri sebagai ”ahli China”.

Baca juga : China Terus Mempersiapkan Diri Menjadi Pemimpin Global

Tentu saja pemahaman terhadap sejarah dan pemikiran tradisional China wajib digeluti bagi siapa pun yang berusaha mengerti perilaku Beijing. Namun, yang perlu diingat adalah hal-hal ini tidak membuat China menjadi eksepsional. Semua negara juga sama, dalam arti tiap-tiap negara memiliki keunikan sejarah dan budaya masing-masing.

Keunikan ini tidak membuat negara apa pun menjadi absurd dan misterius sehingga harus dijelaskan dengan mitos-mitos masa lampau. Tanpa sudut pandang yang berimbang, kita akan sangat mudah jatuh kepada mistifikasi.

Klaus Heinrich Raditio, Peneliti Independen, Penulis Buku Understanding China’s Behaviour in the South China Sea: A Defensive Realist Perspective (Palgrave-Macmillan, 2019), Master of Law (Tsinghua University, Beijing, RRC), PhD in International Relations (The University of Sydney, Australia)