Kebiri Kimia dan Kekalahan Sains

Meski banyak argumen dan bukti ilmiah menunjukkan bahwa kebiri kimia tak efektif menekan kejahatan seksual, peraturan yang melandasinya tetap diterbitkan. Hal itu menandakan kekalahan sains dalam pengambilan kebijakan.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F2020318iam-MZW_1584550799.jpg)

M Zaid Wahyudi, Wartawan Kompas

Aturan pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia akhirnya terbit. Penolakan sejumlah ahli terkait efektivitas kebiri dalam menurunkan kejahatan seksual pada anak nyatanya tak dianggap. Sains pun, untuk kesekian kalinya, gagal dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan di Indonesia.

Pelaksanaan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi penjahat seksual anak itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Aturan ini diundangkan pada 7 Desember 2020.

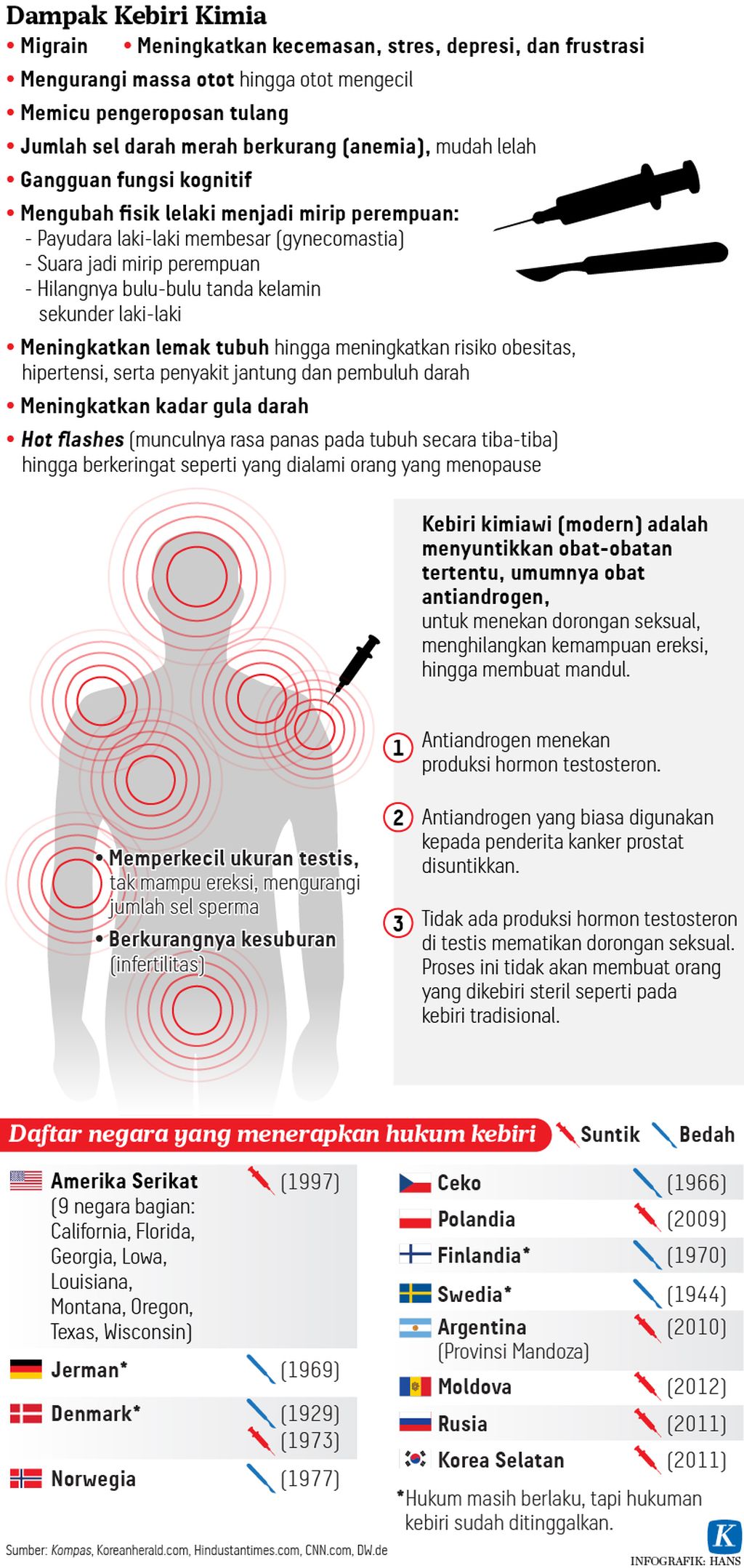

Kebiri kimia adalah penyuntikan obat-obatan antiandrogen untuk menurunkan kadar hormon testosteron seseorang guna mengurangi dorongan seksualnya. Kebiri kimia adalah bentuk modern dari pengebirian fisik atau bedah yang sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu dengan cara mengangkat testis atau buah zakar.

Sesuai ketentuan, hukuman kebiri bisa diberikan pengadilan kepada penjahat seksual anak sebagai tambahan atas pidana pokok penjara yang dijatuhkan. Masa hukuman kebiri ini adalah dua tahun dan diterapkan setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya. Pidana pokok itu, salah satunya, berupa penjara 10-20 tahun.

Kegagalan komunitas ilmiah meyakinkan pemerintah tentang tidak perlunya hukuman kebiri bagi penjahat seksual anak sejatinya adalah kekalahan sains dalam membangun kebijakan publik.

Untuk menjalankan hukuman kebiri, pelaku harus menjalani pemeriksaan fisik, medis, dan psikiatrik lebih dulu. Jika dari penilaian itu pelaku dinyatakan tidak layak, waktu pengebirian ditunda paling lama enam bulan. Selama penundaan itu, kelayakan pelaku dikebiri akan dinilai ulang. Jika tetap tidak layak, jaksa akan memberitahukan hal itu ke pengadilan.

Sejumlah androlog, psikiater, psikolog klinis, hingga pegiat hak asasi manusia Indonesia sejak 2014, saat wacana kebiri kimia muncul, sudah mengingatkan ketidakefektifan kebiri kimia dalam menekan kejahatan seksual anak. Ikatan Dokter Indonesia pada 2016 pun menolak menjadi eksekutor kebiri karena bertentangan dengan etika dan semangat dokter untuk menyembuhkan pasien.

Kebiri hanya bisa menurunkan hormon testosteron, salah satu pemicu dorongan seksual pelaku. Namun, dorongan seksual bisa disebabkan banyak hal, seperti kondisi kesehatan umum, keadaan psikologis, dan pengalaman seksual masa lalu. Karena itu, meski tidak bisa ereksi, orang yang dikebiri tetap bisa memiliki dorongan seksual.

Seseorang yang memiliki hasrat seksual, tetapi tidak bisa menyalurkannya, akan mengalami stres dan depresi. Akibatnya, mereka bisa melampiaskan dorongan seksualnya itu dengan cara lain yang berpotensi menimbulkan kejahatan baru, baik melalui seks oral, seks dengan jari, maupun kekerasan fisik lainnya.

Selain itu, motivasi penjahat seksual tidak melulu soal seks. Tindakan itu bisa didasari oleh keinginan pelaku untuk berkuasa, mendominasi, hingga melampiaskan rasa permusuhan, amarah, dan kebencian. Semua masalah psikis itu terbentuk selama proses tumbuh kembang mereka. Namun, persoalan kejiwaan ini tidak bisa diatasi dengan kebiri.

Dengan berbagai pertimbangan itu, para profesional kesehatan lebih mendorong hukuman seberat-beratnya bagi penjahat seksual anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 sebenarnya sudah memperberat hukuman bagi penjahat seksual anak hingga 10-20 tahun, seumur hidup, dan pidana mati.

Kebijakan publik

Kegagalan komunitas ilmiah meyakinkan pemerintah tentang tidak perlunya hukuman kebiri bagi penjahat seksual anak sejatinya adalah kekalahan sains dalam membangun kebijakan publik. Upaya mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dilandasi nalar itu sering terkalahkan oleh pertimbangan emosional dan ambisi kepentingan sesaat.

Mengomunikasikan sains kepada pengambil kebijakan yang notabene adalah kalangan terdidik juga tidak mudah. Bahasa sains sering kali tidak selaras dengan bahasa kebijakan. Cara pikir ilmuwan juga kerap bertabrakan dengan pola pikir birokrat dan politisi. Tantangan inilah yang harus segera diatasi oleh ilmuwan dengan dijembatani komunikator sains.

Kebiri kimia hanyalah salah satu kebijakan publik di negeri ini yang dirancang tanpa mengedepankan bukti ilmiah. Meski kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, bukti, data, atau fakta sering digaungkan, termasuk oleh para pengambil kebijakan, nyatanya pertimbangan sains tetap sering terkalahkan.

Baca juga : Antara Manfaat dan Risiko Kebiri Kimia

Namun, ini bukan perkara yang identik dengan Indonesia karena banyak negara juga mengalaminya. Korea Selatan adalah negara Asia pertama yang menerapkan hukuman kebiri kimia sejak 2011. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat (AS) pun mengadopsi hukuman ini sejak 1996. Banyak negara Eropa juga memberlakukan hukuman kebiri. Di semua negara itu, pro-kontra pun terjadi.

Review of Laws Providing for Chemical Castration in Criminal Justice, 2016, menyebut, penerapan hukuman kebiri dan hukuman mati tidak efektif menimbulkan efek jera. Negara yang menerapkan kedua hukuman itu justru sering kali menjadi negara dengan kasus perkosaan tertinggi di dunia.

Studi Joo Yong Lee dan Kang Su Cho yang dipublikasikan di

Journal of Korean Medical Science, Februari 2013, menulis, kebiri bedah mengurangi tingkat kejahatan seksual 2-5 persen dari harapan sekitar 50 persen. Sementara kebiri kimia, karena dosis obat yang dipakai rendah, efektivitasnya dalam menekan kejahatan seksual pun sangat rendah. Aspek psikologis yang ikut berperan mengatur dorongan seksual pelaku kejahatan seksual sering tak dinilai.

Warga membentangkan spanduk saat mengikuti unjuk rasa menolak kejahatan seksual yang digelar oleh Koalisi Aksi Solidaritas Darurat Nasional Kejahatan Seksual terhadap Anak di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2013).

Jika Indonesia mau belajar dari pengalaman negara-negara lain, tak perlu ada perdebatan panjang soal perlu tidaknya kebiri kimia bagi penjahat seksual anak. Daripada mengebiri penjahat seksual yang butuh biaya dan tenaga besar, tetapi efektivitasnya rendah, sejumlah androlog dan psikiater Indonesia lebih menyarankan pemberatan hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang ada.

Selama perdebatan perlu tidaknya kebiri kimia itu berlangsung beberapa tahun terakhir, perlindungan dan rehabilitasi korban justru kurang jadi wacana luas. Padahal, jumlah korban dipastikan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pelaku. Belum lagi jumlah korban yang tak terungkap akibat stigmatisasi yang justru menyalahkan mereka dan menganggap mereka sebagai aib bagi keluarga dan masyarakat.

Para korbanlah yang sejatinya jauh lebih membutuhkan perhatian negara, bukan malah terlalu sibuk memikirkan balas dendam kepada pelaku. Stres, trauma, depresi, hingga keinginan bunuh diri merusak harapan dan masa depan anak-anak bangsa. Belum lagi, trauma yang tak tertangani bisa membuat sejumlah korban melakukan kejahatan yang sama di masa depan.

Baca juga: Kejahatan Seksual dan Kontroversi Hukuman Kebiri Kimia

Sayangnya, tak banyak orangtua, keluarga, dan masyarakat yang mampu mendukung para korban kejahatan seksual dengan baik. Keterbatasan anggaran dan tenaga juga sering kali membuat aparat pemerintah tak bisa mendampingi korban dan keluarganya dalam waktu lama meski trauma itu bisa membekas seumur hidup.

Selain itu, upaya menjaga anak Indonesia agar terhindar dari kejahatan seksual yang mengintai mereka di mana saja dan kapan saja juga luput dari perhatian serius. Perdebatan soal perlu tidaknya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas (PKRS) yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu hingga kini tidak menemukan titik terangnya.

PKRS yang mengajarkan anak mengenali tubuhnya, menghargai orang lain, dan membentengi mereka dari kejahatan seksual masih dianggap sebagai pengajaran hubungan seks yang mendorong seks bebas. Dengan alasan penabuan, anak Indonesia justru tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hidup memadai yang bisa menjaga diri mereka dan orang lain.

Sains memang tidak sempurna dan kadang tidak mampu menyelesaikan semua persoalan secara tepat. Namun, sains mampu memberikan pendekatan logis terhadap suatu masalah dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, jika sains jadi panduan pengambilan kebijakan, hukuman coba-coba kebiri kimia yang meniru negara lain dan nyata terbukti tidak efektif bisa dihindarkan.