Rasa Kebangsaan

Kita ini diri yang berproses menjadi pribadi. Pribadi-pribadi itu hidup dalam aneka komunitas kesuku-bangsaan, yang mengaitkan dengan ‘komunitas yang diangankan’, Indonesia. Sandaran imajinasi itu pun tanah bergejolak.

Bangsa adalah suatu jiwa, suatu prinsip spiritual.

(Ernest Renan, 1882)

Di sebuah noktah kecil di antara ribuan pulau di Nusantara kita lahir. Terjalin dalam berbagai ikatan komunitas primordial dan ingatan masa lalu. Terajut dalam momen perjumpaan budaya bangsa yang kaya, kita tumbuh, menatap cita-cita masa depan.

Di antara pergumulan pilihan hidup dan suratan takdir, kita pun menjadi diri kita. Diri yang berproses menjadi pribadi. Pribadi-pribadi itu hidup dalam aneka komunitas kesuku-bangsaan. Kemudian mengaitkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar—apa yang disebut Benedict Anderson (1983)— ‘komunitas yang diangankan’ bernama Indonesia.

Namun, sandaran imajinasi kebangsaan itu pun tanah bergejolak. Hal ini antara lain tampak pada pengalaman sejarah Nusantara sebagai jalur perlintasan gelombang arus budaya dan peradaban. Revolusi komunikasi yang melahirkan jargon ‘dunia tanpa batas’ dan ‘berakhirnya negara-bangsa’. Revolusi digital yang melahirkan kewargaan global dan generasi pasca-nasional. Rasa kebangsaan terus ditantang di tengah globalisasi, meski tak lenyap.

Mengapa? Menurut Tim Edensor (2002) dalam National Identity, Popular Culture and Everyday Life, kita jarang menyadari sekian lama rasa kebangsaan terbangun lewat narasi budaya populer. Kesadaran itu, misalnya, terus disusun-ulang lewat buku pelajaran sekolah, berita media, cerpen, novel, musik, film, seni, olahraga, dan produk budaya populer lainnya.

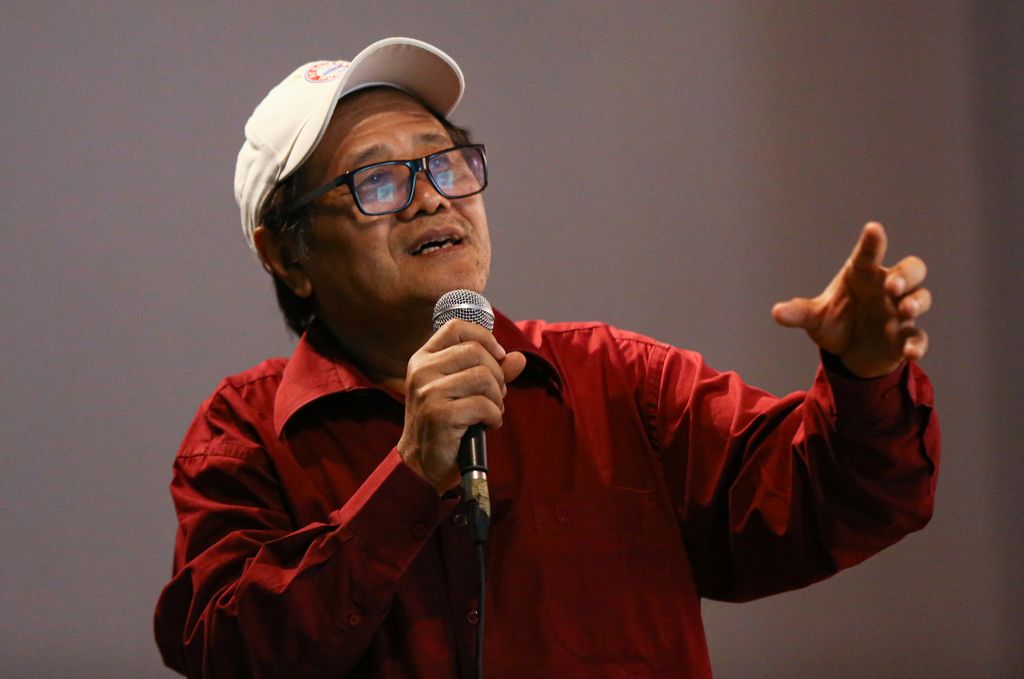

Penulis Eka Budianta menceritakan kisahnya bersama sastrawan HB Jassin dalam diskusi beranda sastra #17 yang mengangkat tema : HB Jassin "Sang Penjaga Sastra" di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).

Nasionalisme juga dirajut lewat hal-hal kecil keseharian. Dengan cara itulah rasa kebangsaan bertahan hidup. Dalam bukunya Banal Nationalism, Michael Billig (1995) ingin menjawab pertanyaan mengapa nasionalisme di negara-negara maju Barat begitu merasuk dan bertahan? Padahal mereka bukanlah bangsa terancam. Bukan pula bangsa yang mempersenjatai rakyat untuk mempertahankan tanah airnya.

Karya Billig bukan tanpa kritik. Akan tetapi ia berhasil mencermati cara \'dangkal\' orang-orang di negara maju mengalami nasionalisme. Simbol dan wacana nasional mereka tetap bertahan \'di bawah tanah\', terus hidup, meski tanpa disadari. Misalnya, bendera terkulai yang tergantung di gedung umum yang kita lewati setiap hari ke tempat kerja. Ada pula berbagai bentuk ungkapan (\'kita\', \'milik kita\', \'di sini\') yang mengisi obrolan sehari-hari dan berita yang dibaca, ditonton atau didengar. Bahkan, peta cuaca yang menyertai berita itu.

Semua itu adalah ‘tanda’ yang mengomunikasikan ‘bangsa’ sehingga selalu hadir dalam benak dan kehidupan sehari-hari. Ekspresi simbol budaya itu cukup kuat membentuk cara orang berpikir dan bertindak di dunia.

Jika sejarah menjadi cermin untuk memaknai keindonesiaan, rasa kebangsaan adalah unsur pembentukan negara yang sangat utama. Sejarawan sepakat, lahirnya ‘bangsa’ (nation) lebih dulu daripada ‘negara’ (state) Indonesia. Jika usia jadi patokan kematangan, jelas bangsa 17 tahun lebih dewasa daripada negara.

Peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 disebut sejarawan Sartono Kartodirdjo dan Onghokham sebagai proklamasi adanya ‘bangsa’ Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945 adalah ikrar sebagai ‘negara-bangsa’ bernama Republik Indonesia.

Petugas membersihkan koleksi museum Sumpah Pemuda di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2020).

Menarik dalam momen sejarah yang amat penting itu, Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai proklamator, tidak mengatasnamakan ‘negara’ atau ‘rakyat’. Melainkan, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia... Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.” Betapa penting tempat ‘bangsa’ dalam khazanah keindonesiaan!

Para pakar kajian nasionalisme sudah lama berdebat mengenai makna ‘bangsa’. Akan tetapi, umumnya sepakat, bangsa berbeda dari negara. Bangsa dipandang salah satu prasyarat penting adanya negara. Negara sejatinya menjadi tempat bernaung bangsa karena kesamaan nasib atau pengalaman bersama. Tak pandang latar etnis, bahasa, bahkan agama.

Tak heran jika karya klasik Ernest Renan menyebut bangsa sebagai suatu jiwa yang hidup, suatu prinsip spiritual. Cita-cita yang mengkristal dari rasa senasib dalam jalinan pengalaman sejarah bersama itulah sebagai napas yang terus menghidupi rasa kebangsaan.

Peserta upacara HUT Kemerdekaan ke-75 RI di Poetoek Suko, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (17/8/2020). Nasionalisme kadang dimaknai secara seremonial.

Memang rasa kebangsaan memudar karena trauma dan kecewa. Begitu berliku jalan untuk mencapai apa yang disebut Bapak dan Ibu Pendiri Bangsa sebagai cita-cita bersama seperti kesetaraan dan keadilan. Itulah sebabnya sentimen kebangsaan tak selalu rukun dengan kehadiran negara.

Rasa dikhianati dan rasa dimarjinalkan sebagai pengalaman traumatik komunitas-komunitas kebangsaan seringkali memerlukan pendekatan budaya ketimbang politik. Jika politik mengandalkan mobilisasi (memaksa), budaya mengutamakan partisipasi (merangkul).

Langkah Presiden Jokowi mengenakan Baju Adat Timor Tengah Selatan NTT pada Upacara HUT RI ke-75 baru-baru ini, merupakan gejala popularisasi busana elite dan elitisasi busana daerah.

Contoh paling mutakhir, di satu sisi, pengakuan lantang keberagaman sebagai jalan emansipasi lewat ‘nasionalisme simbol’ budaya. Di sisi lain, mobilisasi simbol budaya populer daerah mulai menemukan ruang ekspresi di kalangan elite.

Kita masih harus menunggu. Apakah ini hanya gejala permukaan dan sesaat ataukah sesuatu yang lebih dalam, emansipasi kesadaran budaya sedang berlangsung di kalangan elite.

*Idi Subandy Ibrahim, Pengajar di Magister Ilmu Komunikasi (MIK) Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung dan Pengajar Luar Biasa di MIK Pascasarjana FISIP Universitas Brawijaya Malang.