Legitimasi Perubahan Konstitusi

Salah satu isu ketatanegaraan yang mengemuka sepanjang 2019 adalah rencana amendemen konstitusi. Rencana perubahan semakin mendapat perhatian ketika tebersit kabar untuk mengubah masa jabatan presiden jadi tiga periode.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fsaldi-isra-20170411NUT02.jpg)

Saldi Isra

Selain perdebatan sekitar pemilu (pemilihan presiden dan wakil presiden ataupun pemilihan anggota legislatif), isu sentral ketatanegaraan Indonesia lain yang mengemuka sepanjang 2019 adalah rencana amendemen konstitusi.

Rencana perubahan semakin mendapat perhatian ketika tebersit kabar untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Bagaimana menjelaskan rencana perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 itu?

Secara faktual dan potensial, setidaknya terdapat dua alasan mendasar di balik pertanyaan ini. Pertama, faktual, mayoritas kekuatan politik di MPR menunjukkan persetujuan, atau setidak-tidaknya tanda-tanda setuju, dengan perubahan UUD 1945. Kedua, secara potensial, 2020 akan sangat menentukan kelanjutan rencana perubahan.

Sebuah keniscayaan

Hampir menggunakan semua perspektif, mengubah konstitusi (dalam bentuk tertulis) merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, setiap konstitusi menyediakan pengaturan bagaimana proses perubahan terhadap konstitusi itu sendiri.

Ihwal keniscayaan ini, Richard Albert, profesor hukum dari Universitas Texas-Austin, dalam bukunya, Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitution (Oxford University Press, 2019) menyatakan tak ada bagian lain dari konstitusi yang lebih penting dari ketentuan perubahan.

Karena itu, setiap konstitusi menyediakan pengaturan bagaimana proses perubahan terhadap konstitusi itu sendiri.

Begitu niscayanya perubahan konstitusi, Jed Rubenfeld (1998), ahli hukum dan juga seorang novelis dari Universitas Yale, menyatakan, memaksakan pemberlakuan suatu kesepakatan (baca: Konstitusi Amerika Serikat) yang telah berumur ratusan tahun kepada generasi masa kini adalah sebuah skandal yang melawan akal sehat, demokrasi, bahkan melawan (hukum) alam.

Seperti dikutip I DG Palguna (2019), Rubenfeld selengkapnya menyatakan, ”How can a two-hundred-year-old legal text, enacted by a series of majority votes under conditions very distant from our own, exert legitimate authority in the present? How can it possibly bind a majority today? A constitution of this sort is a scandal. It is an offence against reason, against democracy – against nature itself.”

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F4382410d-0742-482d-954f-d63fc983a367_jpg.jpg)

Sejumlah narasumber mengisi diskusi bertema ”Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen GBHN” pada Senin (14/10/2019).

Apabila diletakkan dalam konteks Indonesia, sekalipun waktunya belum setua yang disebut Rubenfeld, meski UUD 1945 diubah sekitar 20 tahun lalu (1999-2002), keniscayaan demikian tak terhindarkan.

Alasannya, sejak awal hasil perubahan UUD 1945 memang menyisakan sejumlah masalah. Misalnya, dalam konteks lebih sederhana, konstitusi hasil perubahan amat jauh dari kesepakatan model perubahan dengan pola adendum.

Biasanya, perubahan dengan adendum hanya dilakukan untuk isu-su yang lebih spesifik. Secara substansial, sejumlah kritik yang muncul selama ini, di antaranya, fungsi legislasi yang mengabaikan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah.

Bukti lain, hasil perubahan dinilai masih menyisakan watak sistem pemerintahan parlementer. Bahkan, dengan pemisahan ranah pengujian UU (Mahkamah Konstitusi) dan peraturan perundang-undangan di bawah UU (Mahkamah Agung), dalam praktik sempat memicu pro-kontra dan ketidakpastian hukum.

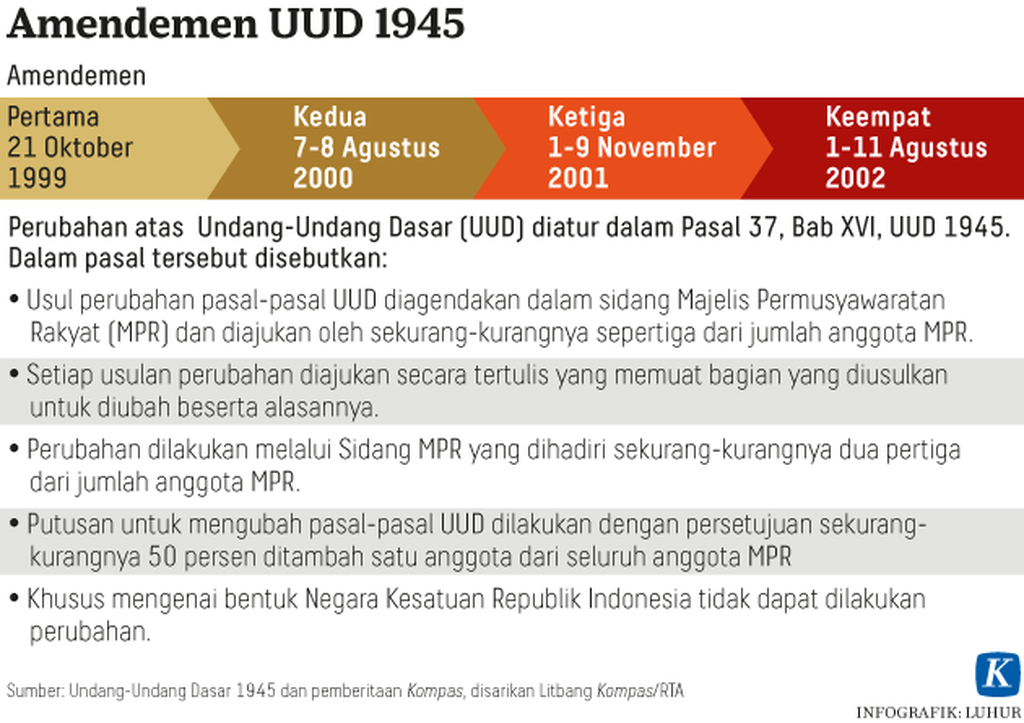

Sebetulnya, sejumlah kritik atas kelemahan hasil perubahan yang dilakukan dalam empat kali perubahan disadari dan diterima MPR. Paling tidak sikap MPR atas kelemahan itu dapat dilacak dari pembentukan Tap MPR No I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 1 Tap MPR No I/MPR/2002 menugaskan kepada Komisi Konstitusi untuk melakukan pengkajian secara komprehensif atas hasil perubahan UUD 1945.

Sebetulnya, sejumlah kritik atas kelemahan hasil perubahan yang dilakukan dalam empat kali perubahan disadari dan diterima oleh MPR.

Disebabkan perubahan merupakan sesuatu yang niscaya, UUD 1945 pun tidak ketinggalan mengatur ihwal perubahan. Pasal 37 UUD 1945 memberi arahan bahwa perubahan dapat diajukan sepanjang ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah.

Tak cukup dengan menunjukkan, pengusul pun harus mencantumkan dengan jelas alasan-alasan mengajukan perubahan. Meski terbuka ruang untuk diubah, tak semua materi UUD 1945 dapat dilakukan perubahan. Dalam hal ini, Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 mengecualikan bentuk negara kesatuan dari materi perubahan (unamendability article).

Substansi perubahan

Mengikuti diskursus perubahan UUD 1945, materi yang dijadikan titik mula berpijak adalah sekitar persoalan ”haluan negara”. Sejumlah pandangan yang menggunakan dasar ini menyatakan, soal mendasar yang dihadapi dalam pembangunan nasional adalah ketidakjelasan ”arah pembangunan”.

Pandangan ini dipicu oleh fakta, pembangunan nasional dilaksanakan tanpa arah yang jelas karena hilangnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) setelah perubahan UUD 1945. Terkait dengan pendirian itu, jika yang dimaksudkan ”haluan negara” adalah GBHN sebagaimana yang pernah dibentuk selama era Presiden Soeharto, tentu pandangan demikian tidak keliru.

Pandangan ini dipicu oleh fakta, pembangunan nasional dilaksanakan tanpa arah yang jelas karena hilangnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) setelah perubahan UUD 1945.

Bagaimanapun, ketika Pasal 3 UUD 1945 diubah dari ”MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara” menjadi ”MPR menetapkan undang-undang dasar”, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, MPR kehilangan landasan konstitusional membuat produk seperti GBHN era Soeharto.

Namun, jika pemahamannya lebih luas dari GBHN yang dibuat era Soeharto, sesungguhnya haluan negara tetap eksis. Dalam hal ini, bukankah UUD 1945 sebagai hukum dasar selalu menjadi dan merupakan haluan dalam membangun negara.

Lebih konkret lagi, tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sama sekali tak diubah. Artinya, pendapat yang menyatakan tak ada lagi haluan negara sejak MPR tak berwenang menetapkan ”garis-garis besar daripada haluan negara” sebagaimana diatur Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan, tak sepenuhnya benar.

Seandainya konsisten dengan gagasan pentingnya haluan negara, bukan GBHN seperti pada era Soeharto, dan tujuan bernegara yang termaktub di dalam UUD 1945 dirasa belum cukup, substansi perubahan dapat diarahkan bagaimana mendetailkan tujuan bernegara dalam pasal-pasal konstitusi.

Terkait dengan hal ini, dalam tulisan ”GBHN dan Perubahan Konstitusi” (Kompas, 24/8/2016) saya mengusulkan perubahan ditujukan untuk memasukkan dan mendetailkan tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi prinsip-prinsip dan arah pembangunan nasional dalam pasal-pasal konstitusi.

Suasana Sidang Paripurna MPR ke-2 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang Paripurna ini beragendakan pengesahan jadwal acara sidang dan pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPR.

Bisa jadi, hasil perubahan akan merumuskan dan memuatnya dalam satu bab khusus, misalnya ”Bab Haluan Negara” dengan beberapa pasal.

Langkah mendetailkan tujuan bernegara dalam konstitusi, misalnya, diadopsi Filipina. Upaya mendetailkan tersebut dapat dilacak dalam Pasal II Konstitusi Filipina (1987) secara eksplisit mencantumkan ”Declaration of Principles and State Policies”.

Dengan memilih model ini, perdebatan dan kekhawatiran bahwa perubahan UUD 1945 berpotensi menjauh dari desain dan prinsip demokrasi presidensial dengan mudah dapat dijawab.

Selain itu, pola demikian juga dapat menghentikan perdebatan bahwa perubahan UUD 1945 akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Melihat beberapa wacana yang tengah berkembang, mulai dari perubahan terbatas sampai dengan keinginan melakukan perubahan secara komprehensif, akan jauh lebih baik bila perubahan fokus saja ke soal haluan negara. Jika tidak, ide ihwal mengubah periodisasi masa jabatan presiden, misalnya, sangat mungkin bergerak menjadi bola liar.

Jikalau sejumlah kekuatan politik berkeinginan menambah usulan perubahan di luar materi haluan negara, sebaiknya mempertimbangkan opsi perihal pemilihan kepala daerah (pilkada).

Melihat beberapa wacana yang tengah berkembang, mulai dari perubahan terbatas sampai dengan keinginan melakukan perubahan secara komprehensif, akan jauh lebih baik jika perubahan fokus saja ke soal haluan negara.

Dengan berpegang pada proses demokratisasi daerah serta spirit dan makna kepala daerah ”dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yaitu kepala daerah dipilih rakyat secara langsung, sebaiknya MPR mencarikan jalan keluar eksistensi pilkada.

Sejauh ini pilkada berada dalam posisi menggantung, yaitu antara ”rezim pemilihan umum” dan ”rezim pemerintahan daerah”. Jalan keluar diperlukan terutama untuk memastikan penyelesaian sengketa pilkada.

Saat ini, setelah MK menyatakan memutus pilkada tidak masuk rezim pemilihan umum, penyelesaian sengketa hasil pilkada ”dititipkan” di MK hingga terbentuk pengadilan khusus pilkada. Aturan transisi perihal sengketa pilkada harus segera diakhiri dan langkah paling tepat mengakhirinya adalah menegaskan di dalam UUD 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) membacakan putusan perkara nomor 56/PUU-XVII/2019 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (11/12/2019). Dalam sidang itu, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diajukan Perludem dan ICW.

Legitimasi perubahan

Secara hukum, legitimasi perubahan bisa diraih dengan memenuhi prosedur Pasal 37 UUD 1945. Misalnya kuorum, perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya satu pertiga jumlah anggota MPR. Jika terpenuhi, perubahan dapat dilakukan apabila sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota MPR.

Terakhir, putusan untuk mengubah materi yang diusulkan dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota MPR.

Dalam batas penalaran yang wajar, sekiranya mayoritas kekuatan politik MPR menghendaki perubahan, batasan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 tidak terlalu sulit untuk dicapai. Namun, legitimasi perubahan konstitusi tak cukup dengan keterpenuhan batas minimal kuorum ini.

Bagaimanapun, sebagai hukum dasar yang menempati posisi tertinggi dalam sebuah negara, dukungan publik sangat diperlukan. Jangan pernah membayangkan akan hadirnya konstitusi rakyat (people’s constitution) jikalau rakyat tidak terlibat dalam proses perubahan.

Ihwal menghadirkan konstitusi rakyat, ada baiknya menyimak pendapat Richard Albert pada bagian akhir buku di atas. ”A constitutional amendment is an event of high moment in the life of a constitutional state. It commonly requires an extraordinary legislative measure, popular agreement, or both. Its legitimacy derives from the direct or mediated approval of the people to change the meaning of their constitution. The choice to amend a constitution should reflect the considered judgment of the community and the sociological legitimacy that only deliberative procedures can confer.”

Dalam konteks ini, sebagai lembaga dengan label ”permusyawaratan rakyat”, MPR harus memfasilitasi terjadinya deliberasi masif antara kelompok pengusul perubahan UUD 1945 dan rakyat. Bahkan, misalnya, agenda empat pilar selama tahun 2020 diarahkan menjadi kegiatan konsultasi publik masif untuk mengetahui kehendak rakyat.

Dalam konteks ini, sebagai lembaga dengan label ”permusyawaratan rakyat”, MPR harus memfasilitasi terjadinya deliberasi masif antara kelompok pengusul perubahan UUD 1945 dan rakyat.

Sementara itu, segenap elemen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil, sebaiknya mulai mengorganisasi diri. Upaya demikian perlu dilakukan sebelum proses mencapai tahap akhir.

Bagaimanapun, dengan upaya proaktif yang dilakukan MPR dan elemen masyarakat, perubahan UUD 1945 akan mendapat legitimasi yang kokoh dibandingkan sekadar legitimasi hukum.

(Saldi Isra, Profesor Hukum Tata Negara dan Hakim Konstitusi RI)