Bayang-bayang Getir Pernikahan Anak di Pulau Raman

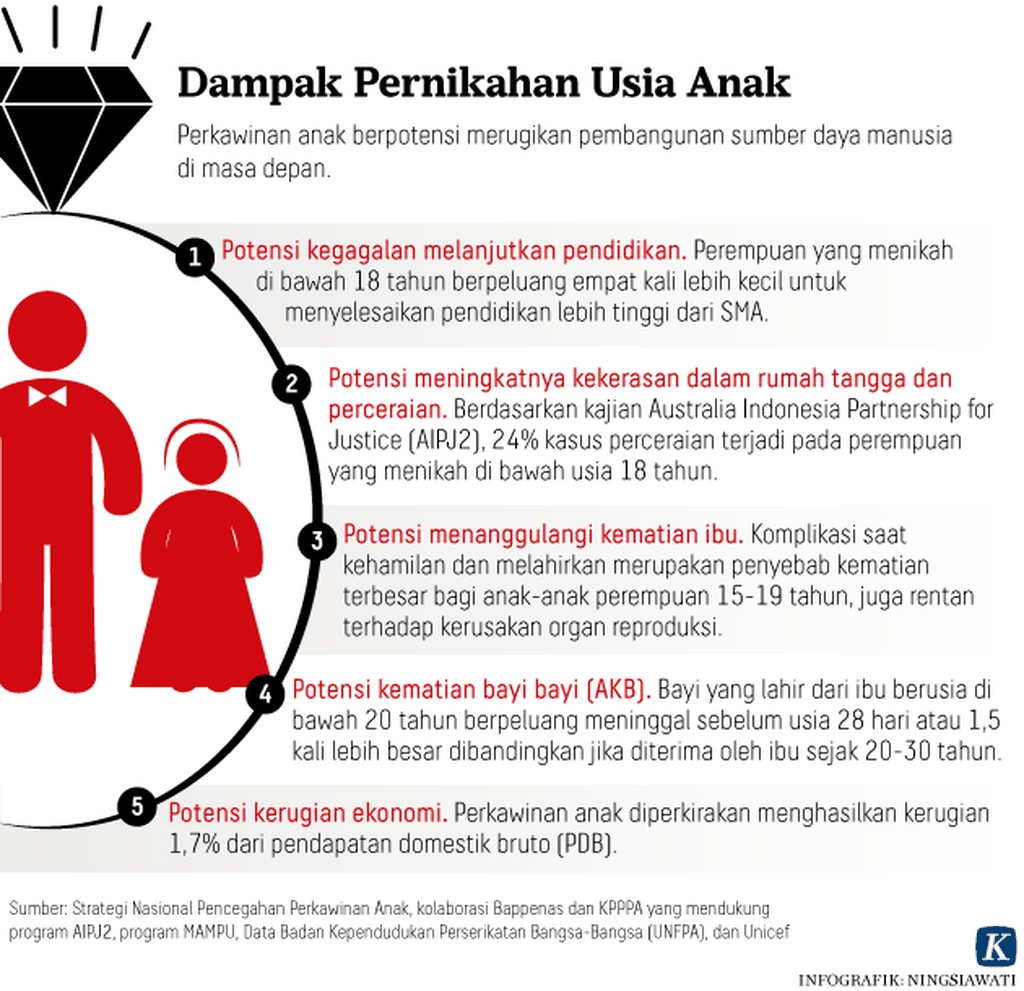

Faktor ekonomi selama pandemi mendorong orangtua mencari jalan keluar lewat cara instan, menyerahkan anak perempuannya dinikahkan. Pernikahan dini yang dialami anak-anak merupakan bentuk kekerasan yang tak mereka sadari.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F12%2F15%2Fbf28778c-cab6-488f-9c7b-9a616d889d8f_jpg.jpg)

Warga membubuhkan tanda tangan saat aksi damai tolak kekerasan seksual pada perempuan di Jalan Darmo, Surabaya, Minggu (9/12/2018). Mereka mendesak untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pandemi menguak pahitnya menghadapi masa depan bagi remaja perempuan di Pulau Raman. Angka pernikahan dini naik tajam. Membawa kerentanan reproduksi dan kesehatan yang mengancam nyawa.

Selama dua tahun pandemi Covid-19, pernikahan di bawah umur naik tajam di Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Datanya terekam di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Tahun 2020 dan 2021, pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur mencapai 68 dan 70 kasus. Angka itu naik hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 25 kasus dan tahun 2018 sebanyak 14 kasus. Sebagian besar kasus pernikahan dini itu terjadi di Kecamatan Muara Bulian, khususnya di Desa Pulau Raman.

Penggerak perempuan dan juga anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Raman, Anissa, menceritakan fenomena pernikahan dini di desa itu sangat terkait kondisi desa yang terisolasi, serta taraf ekonomi dan pendudukan yang masih rendah.

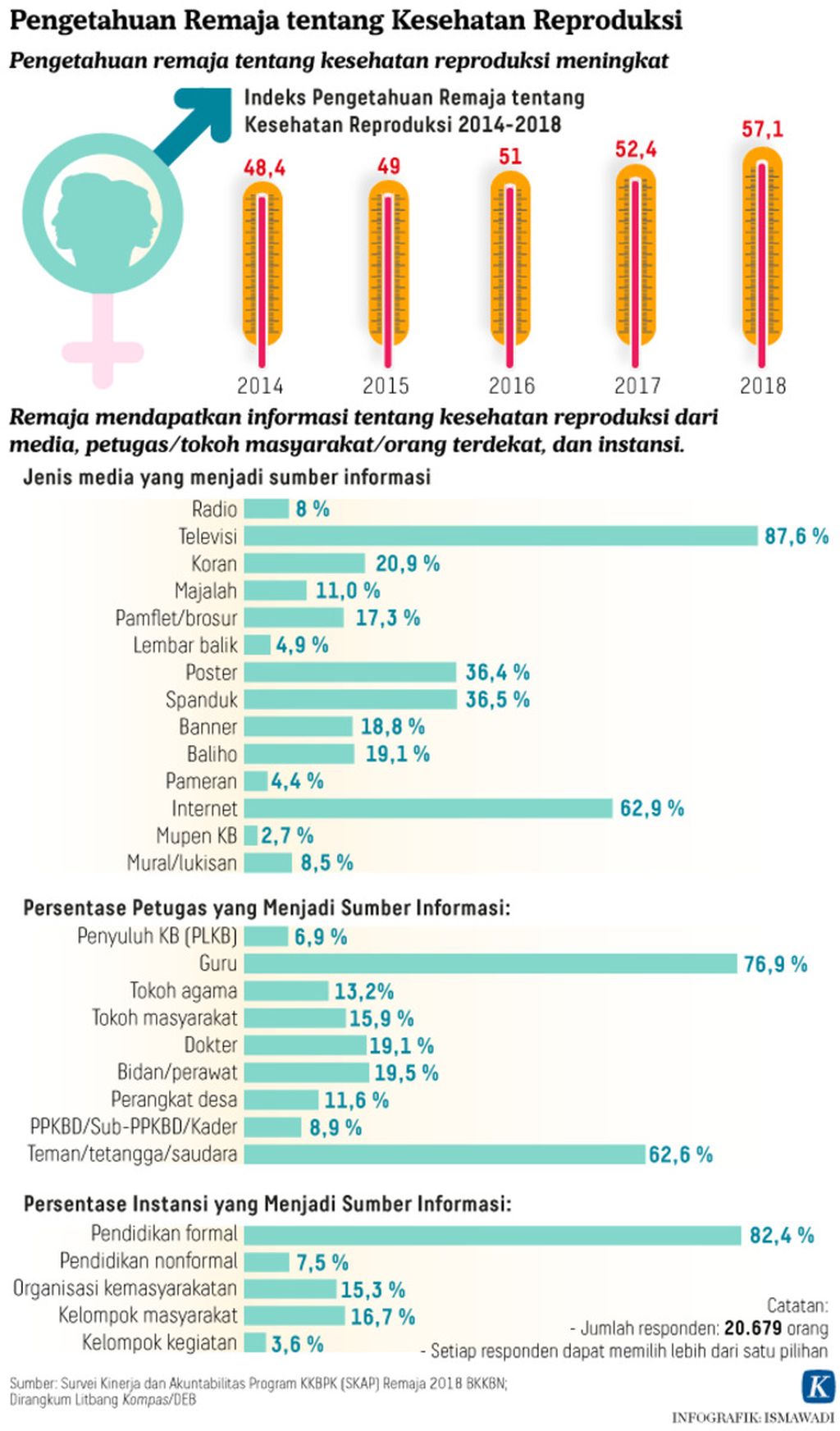

”Termasuk kesadaran dan pengetahuan tentang reproduksi kesehatan juga masih lemah,” katanya, Jumat (10/6/2022).

Kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk selama pandemi Covid-19 melanda. Faktor itu mendorong sejumlah orangtua di Pulau Raman mencari jalan keluar lewat cara instan. Menyerahkan anak perempuannya dinikahkan.

Lewat cara inilah para orangtua merasa telah lepas dari kewajibannya untuk menyekolahkan dan memenuhi segala kebutuhan anaknya. ”Padahal, menikahkan anak belum tentu jadi solusi yang tepat,” ujar Zubaidah, aktivis Beranda Perempuan, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang kesetaraan jender dan antikekerasan.

Baca Juga: Diintai Pandemi, Disakiti Tetangga Sendi

Selama mendampingi remaja perempuan di Pulau Raman, Zubaidah mendapati satu fakta. Dari 1.537 warga desa itu, 66 persen menikah di bawah usia 18 tahun. Itu berarti mayoritas warga menikah dini.

Warga setempat, Lia (22) menceritakan dirinya menikah sewaktu masih berusia 18 tahun. Ia kini telah memiliki dua anak. Sehari-harinya, Lia mengurus tanaman padi dan juga menjadi buruh di kebun orang lain. Hasilnya pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan harian. ”Pernah sih terpikir untuk lanjut sekolah. Tapi, mau bagaimana lagi” katanya. Jika tidak mengurus kebun majikannya, ia dan suami akan kesulitan membeli lauk pauk dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Pernikahan dini yang dialami anak-anak di Pulau Raman merupakan bentuk kekerasan yang tak mereka sadari. (Zubaidah)

Sementara Ida, siswa SMAN 2 Muara Bulian, menceritakan sebagian besar teman sekolahnya dari Pulau Raman telah menikah. ”Yang tetap bersekolah seperti saya terbilang jarang,” ujarnya. Ia mengaku beruntung karena diizinkan orangtuanya tetap mengenyam pendidikan, meskipun dari sisi ekonomi, keluarganya juga terbilang pas-pasan.

Faktor ekonomi jadi alasan rendahnya taraf pendidikan. Tercatat 50 persen warga Pulau Raman tidak tamat sekolah dasar. Masing-masing 18 persen tamat SD dan SMP. Hanya 10 persen tamat hingga SMA dan 2 persen yang mengenyam kuliah.

Baca Juga: Beban Berat Anak Korban Kekerasan Seksual Diancam Pisau Berkarat

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F08%2F09%2F5de0f0f0-ecfe-4d5c-8346-8e67d5d0f340_jpg.jpg)

Koalisi perempuan yang tergabung dalam "Save Our Sister" berunjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Jambi, Kamis (26/7/2018). Mereka menuntut dibebaskannya WA (15), korban pemerkosaan yang divonis penjara 6 bulan karena menggugurkan kandungannya.

Pernikahan dini yang dialami anak-anak di Pulau Raman, kata Zubaidah, merupakan bentuk kekerasan yang tak mereka sadari. Namun, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab. Ada juga faktor lemahnya literasi. Teknologi dan informasi datang nyaris tanpa disaring masyarakat. Warga mudah mengakses beragam konten di media sosial. Hal itu turut memengaruhi pergaulan.

Satu ketika, kisahnya, seorang remaja memaksa pacarnya melakukan hubungan seksual, lalu ia merekam videonya. Belakangan, ia memaksa sang pacar menikah dengan mengancam jika menolak, video itu akan disebarluaskan. "Akhirnya yang perempuan tak punya pilihan," katanya.

Kesehatan reproduksi

Tak hanya masalah pernikahan dini pada anak. Pulau Raman dibayang-bayangi masalah kesehatan reproduksi akut. Kata Anissa, belum ada juga puskesmas di sana. Jika warga yang ingin mengecek kesehatan reproduksinya ataupun berobat harus menempuh perjalanan cukup jauh. Mereka menyeberangi Sungai Batanghari, lalu melanjutkan lagi perjalanan darat 15 kilometer jauhnya.

”Untuk ke puskesmas, kami harus naik perahu, pulang pergi bayar Rp 20.000. Lanjut motoran lagi melewati lima desa untuk sampai ke puskesmas,” ujarnya.

Baca Juga: Layanan Kesehatan Reproduksi Belum Banyak Dipahami

Warga tak bisa berharap banyak jika mengalami penyakit yang parah atau sakit mendadak. ”Soalnya belum ada ambulans,” tambahnya lagi.

Kebutuhan untuk mendapatkan akses kesehatan reproduksi bagaikan menggapai awan. Di desa itu, berlaku sejumlah aturan kurang berpihak pada perempuan. Misalnya, sampah harus dibuang ke sungai. Itu berarti, sampah pembalut juga harus dibuang ke sungai.

Infografik Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi

Para remaja umumnya malu-malu jika ingin membuang pembalutnya. Mengendap-endap agar tidak ada yang melihat. Atau menunggu hari gelap supaya bisa membuang pembalut ke sungai.

Pembalut yang merupakan kebutuhan penting di masa menstruasi kerap dikorbankan karena faktor malu dan juga kebutuhan untuk berhemat. Dari hasil survei Beranda Perempuan, terungkap dari 175 perempuan usia produktif di Pulau Raman, mayoritas mengganti pembalut satu atau dua kali saja per hari. Alasannya supaya hemat pengeluaran.

”Padahal, untuk menjaga kesehatan reproduksi, idealnya pembalut diganti empat hingga lima kali sehari. Supaya terhindar dari iritasi dan gangguan kesehatan reproduksi,” jelasnya.

Tahun lalu, ia menggalang sejumlah sukarelawan melatih para ibu di Pulau Raman menjahit pembalut kain. Mentornya didatangkan dari Biyung Indonesia yang berbasis di Yogyakarta. Dalam waktu singkat, sekitar 100 pembalut kain selesai dijahit secara kolektif, lalu dibagi-bagikan kepada perempuan usia produktif di desa itu.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F12%2F11%2F86e5a0e1-17dd-4a22-b9ce-9f5fb3fba321_jpg.jpg)

Sejumlah perempuan memilah-milah kain aneka jenis yang akan dipakai untuk membuat pembalut kain, Selasa (10/12/2019), di kantor lembaga Biyung Indonesia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Biyung Indonesia merupakan lembaga yang memproduksi pembalut kain dengan merek Biyung sejak tahun 2016. Lembaga ini juga kerap menggelar pelatihan pembuatan pembalut kain untuk sejumlah pihak, misalnya bagi perempuan dari kelompok kurang mampu.

Pendiri Biyung Indonesia, Westiani Agustin, mengatakan, selain dapat mengurangi sampah dari penggunaan pembalut sekali pakai, gerakan ini juga memilki makna penting dalam menyingkap situasi kehidupan perempuan yang tidak memiliki sumber daya atas kesehatan reproduksi dan menstruasi yang sehat. Sebuah persoalan yang masih dipinggirkan oleh narasi pembangunan yang cenderung patriarkis.

”Rendahnya akses atas layanan kesehatan reproduksi ditambah lagi persoalan-persoalan lingkungan menyebabkan perempuan dijauhkan dari diri dan kehidupannya sendiri,” katanya.

Ditambahkan Diah Irawaty, Pendiri Lets Talk About Sex and Sexuality, persoalan kesehatan reproduksi selayaknya mendapatkan perhatian lebih besar. Jangan menjadi isu privat melainkan isu publik supaya lebih banyak yang peduli. ”Kesehatan reproduksi adalah hak warga negara. Juga menyangkut kesehatan publik,” katanya.

Kesehatan reproduksi bukan hal memalukan melainkan bagian kehidupan dan hak yang wajib dipenuhi negara. Negara telah meratifikasi sejumlah komitmen internasional terkait upaya memenuhi kesehatan reproduksi warganya tetapi itu saja belum cukup. Sehingga, lanjutnya, harus benar-benar dipenuhi implementasinya tanpa diskriminasi.

Janganlah sampai getir yang dialami di Pulau Raman terus terjadi.