Malioboro, Kuali Lebur Peradaban Yogyakarta

Panjang Jalan Malioboro hanya sekitar 2 kilometer. Namun, jejak sejarahnya merentang panjang. Jalan tersebut penyaksi perkembangan Yogyakarta dari kota kerajaan menuju kota modern.

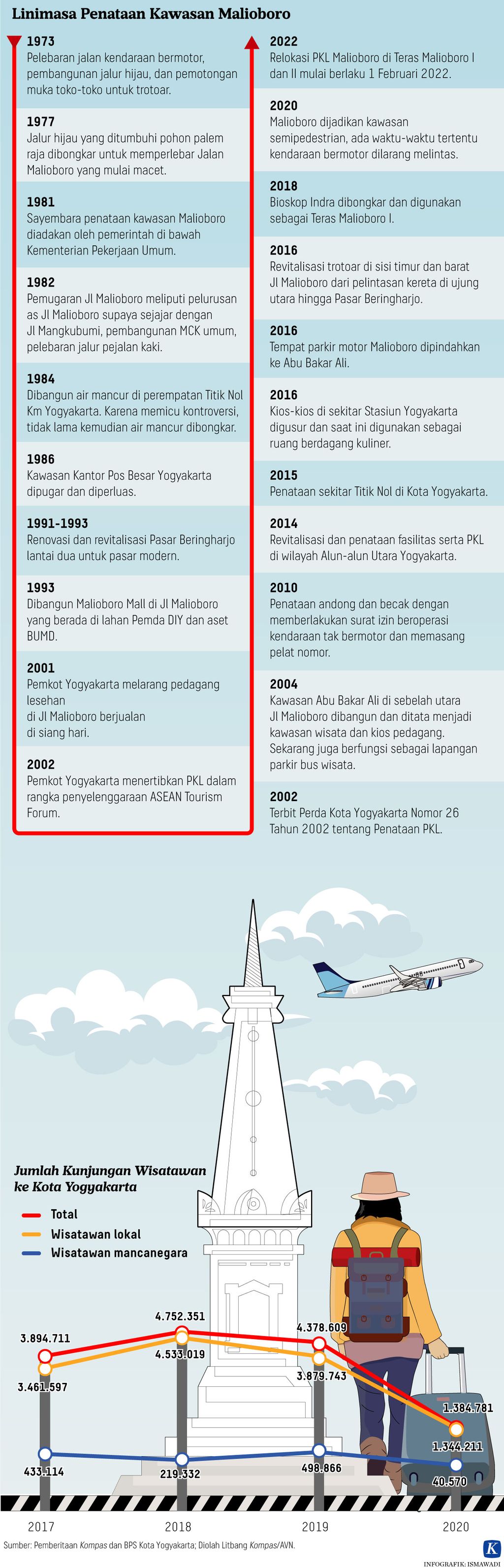

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F05%2F12%2Fc279aad4-8147-4c93-8508-a7098cc685da_jpg.jpg)

Pejalan kaki menikmati suasana di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (12/5/2022). Penataan pedagang kaki lima Malioboro berdampak pada peningkatan kenyamanan pejalan kaki di kawasan wisata itu.

Jalan Malioboro sepanjang 2 kilometer telah merekam jejak politik, budaya, hingga ekonomi pada peradaban Kota Yogyakarta. Jalan tersebut menjadi penyaksi perkembangan sebuah kota kerajaan menuju kota modern.

Dalam memori Butet Kertaradjasa (60), seniman teater dan budayawan asal Yogyakarta, sejak lama Malioboro itu jadi jujugan warga berekreasi. Sewaktu kanak-kanak, sekitar 1970-an, sesekali ia diajak orangtuanya sekadar jalan santai.

”Jalan kaki lihat-lihat toko sudah senang. Lalu, kami nanti beli es jus. Waktu itu, es jus sudah mewah sekali. Pulangnya naik becak ke rumah bersama-sama,” kenang Butet, Kamis (5/5/2022).

Meski lekat dengan citra pariwisata, awalnya jalan itu diposisikan menjadi jalan utama menuju kerajaan, yakni Keraton Yogyakarta. Sebutannya adalah rajamarga atau jalan kerajaan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F05%2F08%2F503641f8-935c-4ee7-bf09-87c05e361256_jpg.jpg)

Wisatawan bergerak menuju Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (5/5/2022). Kawasan Malioboro masih menjadi tujuan utama bagi wisatawan sekaligus pemudik yang hendak mengisi masa libur Lebaran.

Dalam artikel ”Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941” yang terbit pada Jurnal Lembaran Sejarah, tahun 2018, Siti Mahmudah Nur Fauziah merujuk pernyataan sejarawan asal Inggris, Peter Carey, bahwa Malioboro difungsikan sebagai jalan raya resmi yang berdirinya diperkirakan bersamaan dengan keraton tersebut. Jalan tersebut membentang lurus dari utara ke selatan.

Jika ada tamu terhormat, digelar seremoni penyambutan dari sultan dan para prajurit keraton. Yang disambut, antara lain, gubernur jenderal, pejabat Eropa, dan tamu-tamu resmi kerajaan. Secara politik, penyambutan itu dimaknai dua hal, yakni penghormatan tamu dan upaya penjinakan oleh Belanda.

Lihat juga: Malam Minggu di Malioboro

Carey menyebut, kata Malioboro diserap dari kata berbahasa Sansekerta, yaitu malyabhara. Kata itu memiliki arti ’dihiasi dengan untaian bunga’. Keberadaan untaian bunga mempercantik jalan tersebut untuk menyambut para tamu kerajaan itu.

Pendapat lain juga muncul, kata malioboro berasal dari kata marlborough, yakni gelar Jenderal John Churcill (1650-1772) dari Inggris yang pengucapannya sekilas mirip Malioboro. Pernyataan itu disanggah oleh OW Tichelaar lewat tulisannya ”The Derivation (from Sanskrit) of the Streetname Malioboro in Yogyakarta”, pada 1970-an.

”Malioboro menjadi jalan yang terlalu penting bagi orang Jawa untuk diberi nama orang Inggris, yang merupakan orang asing bagi mereka,” tulis Siti.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F31%2F079cceb9-5cb5-4172-8665-e05722b4e2d1_jpg.jpg)

Pedagang kaki lima (PKL) menanti pembeli di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin (31/1/2022). Hari itu adalah hari terakhir para PKL boleh berjualan di trotoar kawasan wisata Jalan Malioboro. Sebanyak 1.838 PKL Malioboro diwajibkan mengikuti program relokasi ke kompleks Teras Malioboro I dan II. Relokasi tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta.

Kerajaan dan kolonial

Berstatus sebagai rajamarga, Malioboro bagian dari tata ruang ibu kota kerajaan. Menurut filosofi keraton, kesatuan tata ruang dinamai catur gatra tunggal atau catur sagotra. Ada empat elemen penting yang termuat dalam konsep tersebut, yakni politik, keagamaan, ekonomi, dan sosial.

Aspek politik ditunjukkan dengan pembangunan keraton dan kepatihan (kantor pemerintahan keraton), keagamaan dihadirkan lewat Masjid Gedhe Kauman, ekonomi ditunjukkan dengan Pasar Gedhe yang kemudian bernama Pasar Beringharjo, dan sosial diwujudkan lewat kehadiran alun-alun.

Guru Besar Emeritus Sejarah Universitas Gadjah Mada Djoko Suryo menyampaikan, keberadaan Pasar Beringharjo selanjutnya membuat Malioboro kian sibuk. Setiap hari, pasar diramaikan pedagang dari dalam dan luar Yogyakarta. Aktivitas ekonomi memacu kawasan itu menjadi pusat kegiatan masyarakat.

”Itu pasar tua yang sangat vital perannya. Bagi keraton maupun masyarakat. Karena, Malioboro adalah jalan lalu lintas negara yang tentu menjadi pusat keramaian,” kata Djoko.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F04%2F25%2Fa4b9eaed-bd09-45d8-9ca3-f97a6580b693_jpg.jpg)

Wisatawan mengunjungi gedung Teras Malioboro I di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Senin (25/4/2022). Gedung yang dapat menampung sekitar 800 pedagang kaki lima kawasan Malioboro ini terus berbenah untuk menyambut kunjungan wisatawan saat masa libur Lebaran.

Di samping pembangunan sejumlah bangunan inti, Pemerintah Belanda juga membangun sejumlah fasilitas seperti benteng (Vredeburg), kediaman residen (Gedung Agung atau Istana Negara Yogyakarta), kantor residen, hingga tempat nongkrong atau sositet. Bangunan sositet menjadi tempat warga Eropa melepas penat dengan bermain biliar, boling, berdansa, dan menikmati pertunjukan orkestra hingga teater.

Perkembangan kawasan tersebut kian pesat pada 1870-1920. Kala itu, didirikan sejumlah fasilitas penunjang perekonomian, seperti Stasiun Yogyakarta oleh Staats Spoorwegen dengan jalur rel yang melintasi kawasan Malioboro (1887), kantor bank (1879), kantor pos dan telekomunikasi (1910), kantor saluran radio, hingga gedung-gedung kantor lain.

Keberadaan stasiun menghubungkan kota tersebut dengan tiga kota besar lain, yaitu Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Julukan kota transit sempat tersemat di awal abad ke-20 didasari strategisnya letak Yogyakarta di tengah-tengah jalur kereta api Pulau Jawa.

Baca juga: Relokasi Dimulai, PKL Malioboro Mulai Pindah ke Tempat Baru

Dari catatan Siti, cikal bakal pariwisata di Malioboro dimulai dari inisiatif sejumlah pegawai kereta api membentuk lembaga swasta bernama Archaeologische Vereenigning van Jogjakarta pada 1885. Salah satu peran mereka ikut andil dalam pelestarian Candi Borobudur dan candi lainnya di wilayah Yogyakarta. Penemuan benda-benda cagar budaya patut diduga menjadi faktor pendorong pertumbuhan pariwisata.

Daya tarik wisata itu, direspons organisasi kepariwisataan nasional pada masa tersebut, yakni Vereenigning Touristen Verkeer (VTV), yang membuka kantor cabang biro turis resmi di Malioboro. Beberapa biro wisata dan perjalanan lain juga ikut membuka kantor cabangnya. Salah satunya Eastern Travel Buraeau.

Pada 1937, sempat didirikan Jogja Vooruit yang turut mempromosikan pariwisata kota. Sejak itu, Malioboro tambah riuh oleh kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri. Bermunculan hotel, toko, restoran, hingga bioskop di sepanjang jalan. ”Awal abad ke-20, Malioboro menjelma menjadi jalan pertokoan kolonial paling sibuk di Yogyakarta,” jelas Siti.

Saat itu, toko-toko di Malioboro sangat lengkap. Dari barang kebutuhan pokok, pakaian, kesenian, obat atau apotek, elektronik, dan lain-lain. Para pemilik toko terdiri dari orang pribumi, Tionghoa, Eropa, Jepang, hingga India.

Aktivitas antaretnis di Malioboro, menurut Siti, menjadi pembeda kawasan tersebut dengan kota-kota kolonial lainnya. Seolah pola aktivitas di Malioboro lebih cair dan menerima semua kalangan. Meski demikian, dominasi lebih ditunjukkan pedagang-pedagang Tionghoa dan Eropa.

”Malioboro terkesan lebih multukultural karena seperti halnya penduduk Yogyakarta yang heterogen, orang-orang di Malioboro juga terdiri dari bermacam etnis dan golongan,” sebut Siti.

Seolah pola aktivitas di Malioboro lebih cair dan menerima semua kalangan. Meski demikian, dominasi lebih ditunjukkan pedagang-pedagang Tionghoa dan Eropa.

Di Malioboro, sejumlah keturunan Tionghoa masih meneruskan usaha leluhurnya. Satu di antaranya Karyanto Yudomulyono (62). Ia generasi ketiga pemilik toko obat ”Sumber Husodo” atau yang juga dikenal dengan nama ”Tek An Tong”. Toko tersebut sudah berdiri sejak 85 tahun lalu.

Karyanto menceritakan, generasi pertama perintis toko tersebut ialah kakeknya. Sang kakek merupakan sinse atau tabib. Semula, kakek Karyanto membuka praktik di Surabaya. Geliat ekonomi di Malioboro menarik minat kakeknya hijrah. Praktik sinse tersebut cukup sukses hingga dapat diwariskan sampai tiga generasi. “Ini usaha turun-temurun. Nanti setelah saya akan ada anak saya yang meneruskan,” katanya.

Baca juga: Pemda DIY Resmi Melarang Penggunaan Skuter Listrik di Jalan Malioboro

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F28%2Fc09f9ff8-f352-40b7-b5ce-4a2066df8221_jpg.jpg)

Polisi melintas di dalam kompleks gedung Teras Malioboro I, kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (28/1/2022). Pemda DIY dan Pemkot DIY merelokasi 1.838 pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di trotoar kawasan Malioboro. Mereka akan dipindahkan ke gedung itu serta kompleks Teras Malioboro II yang menempati lahan bekas Kantor Dinas Pariwisata DIY. Gedung itu bisa menampung sekitar 800 PKL. Gedung yang menempati lahan bekas Bioskop Indra itu mulai digunakan pada awal Februari 2022.

Titik temu

Dalam pandangan Djoko Suryo, posisi Malioboro sebagai pusat ekonomi berdampak pada tumbuhnya sektor lain, termasuk seni dan budaya. Pasalnya, kawasan tersebut juga jadi sasaraan seniman dan budayawan bertemu membicarakan banyak hal. Itu didukung dengan kondisi trotoar yang lebar dan teduh.

Djoko termasuk di antaranya. Saat menjadi mahasiswa era 1960-an, hampir setiap akhir pekan, ia bersama beberapa teman indekosnya menghabiskan waktu untuk nongkrong atau berjalan-jalan di Malioboro. Lampu penerangan yang hadir sejak 1889 membuat kawasan tersebut lebih ramai saat malam hari.

”Tempat itu menyuguhkan suasana keakraban, kebersamaan, dan kesenangan. Di era itu, orang terbuka membicarakan banyak hal sehingga seniman, sastrawan, dan budayawan juga masuk ke sana. Di situ mereka saling bertemu, ini jadi semacam rendezvous (tempat temu),” kata Djoko, yang kini telah berusia 82 tahun.

Diperkirakan, era 1960 geliat seni dan budaya paling bergeliat di Malioboro. Itu bersamaan dengan lahirnya ”Persada Studi Klub” yang dibidani Umbu Landu Paranggi, sastrawan yang kemudian dijuluki ”Presiden Malioboro”. Berkumpulnya penulis dan peminat sastra di sana selanjutnya melahirkan sejumlah tokoh seperti Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG, dan Imam Budhi Santosa.

Baca juga: Mengenang Umbu Landu Paranggi, Merayakan Jalan Sunyi

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F1b0b8bff-f427-4ec8-8006-980160fe0267_jpg.jpg)

Keraton Yogyakarta

Momen itu dikenang betul sastrawan yang juga murid Umbu, yaitu Mustofa W Hasyim (67). Biasanya, seniman dan sastrawan mulai menduduki Malioboro saat malam hari. Bergantian dengan bubaran PKL di trotoar. Titik yang kerap jadi lokasi nongkrong, yakni di depan kantor Pelopor Minggu, menjadi media tempat Umbu bekerja. Diskusi sastra berlangsung hingga dini hari. Tak jarang diselingi hiburan musik puisi oleh Deded E Moerad, Ebiet G Ade, hingga Untung Basuki.

Selain sastrawan, Malioboro juga diserbu pegiat seni lain, seperti perupa dan seniman teater. Sering kali mereka berkolaborasi. Era itu mulai meredup pada akhir 1980-an.

Adapun Pemda DIY memandang kawasan Malioboro sebagai simbol identitas daerah. Jalan itu bagian sumbu filosofis yang terbentang dari Tugu Yogyakarta hingga Keraton. Jalan lurus tersebut melambangkan titik perjalanan hidup manusia dari lahir sampai kembali ke Sang Pencipta. Adapun penggalan cerita di Malioboro ialah babak pencarian makna hidup manusia untuk menuju ke kesempurnaan.

Kusir andong menanti penumpang di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (27/2/2020). Alat transportasi tradisional itu kini lebih banyak digunakan untuk sarana pesiar wisatawan.

”Makna itu bisa disandingkan dengan kondisi Malioboro sekarang. Di sana, ada banyak godaan perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Ada godaan takhta yang disimbolkan kepatihan atau godaan material disimbolkan lewat Pasar Beringharjo,” kata Kepala Kundha Kabudayan, atau Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi.

Sumbu filosofis tersebut, jelas Dian, telah diusulkan ke UNESCO untuk dijadikan warisan budaya dunia. Pemugaran fisik, seperti penataan pedestrian, dilakukan bersama dengan penguatan nilai-nilai filosofis di tengah masyarakat.

Merentang jejaknya, tak salah jika menyebut Malioboro sebagai melting pot atau kuali lebur peradaban kota. Denyut politik, ekonomi, hingga budaya, terangkum lengkap di dalamnya.