Serangan Rusia, Buah Kebrutalan Hegemoni AS

”Memo to America: Not everyone wants to be like you”.

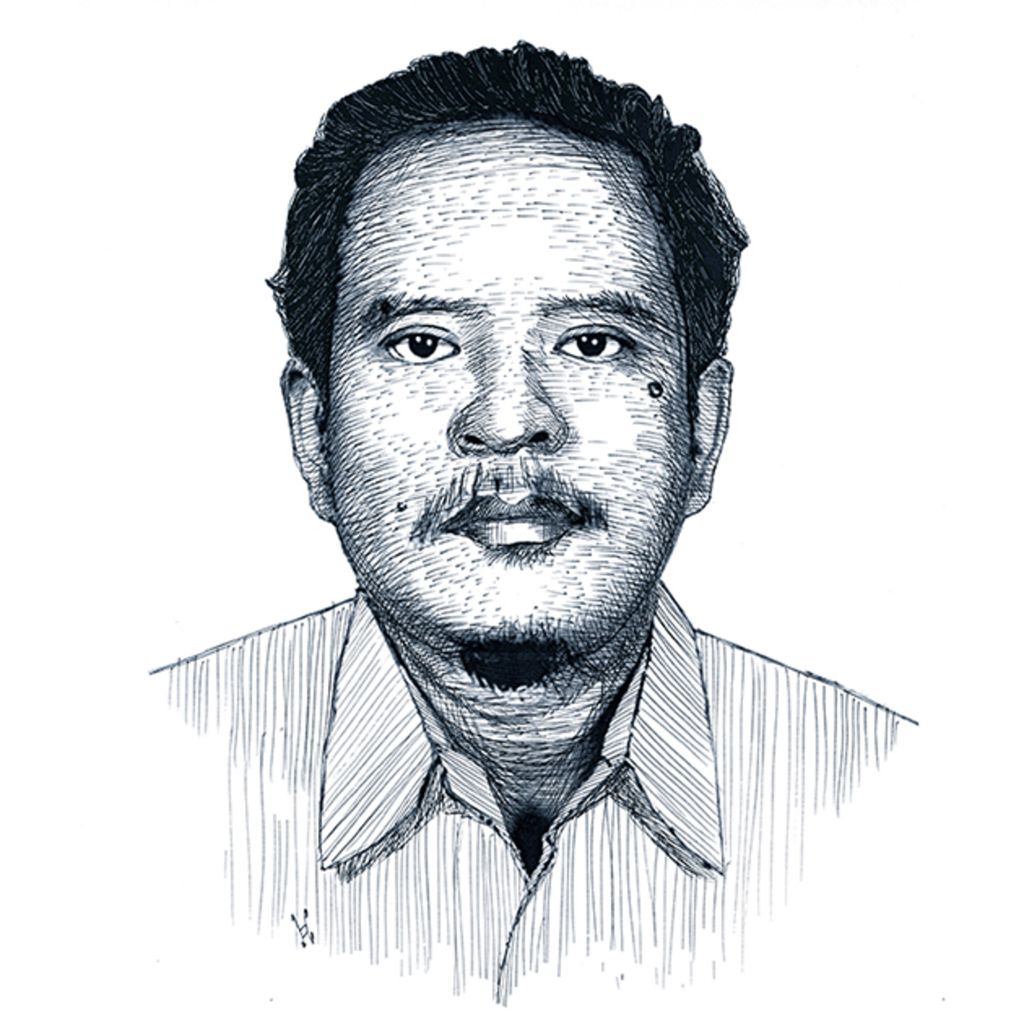

Simon Saragih, wartawan senior Kompas

Perang Dunia I berakhir pada 1918. Hanya saja, Traktat Versailles memeteraikan akhir Perang Dunia I itu dengan mengharuskan Jerman membayar kerusakan perang. Efeknya adalah kehancuran ekonomi Jerman dan menabur benih kebangkitan Nazi yang menorehkan Perang Dunia II.

Untuk mencegah itu, ekonom Inggris, John Maynard Keynes, menuliskan buku The Economic Consequences of Peace, diterbitkan pada 8 Desember 1919 oleh Macmillan Press (The New York Times, 7 Desember 2019). Lewat buku itu Keynes berargumentasi bahwa penekanan Jerman, termasuk secara ekonomi, akan memperburuk fabrikasi sosial Eropa.

Keynes menginginkan isi traktat perdamaian agar turut membangkitkan perekonomian Jerman, tidak hanya sekutu Amerika Serikat di Eropa, sehingga tidak memunculkan perlawanan. Nasihatnya tak diindahkan oleh AS, yang menjadi motor Traktat Versailles. Kemudian terbukti Perang Dunia II terjadi. Penekanan secara ekonomi mendorong penguatan Nazi.

Analogi serupa terjadi pasca-kejatuhan Tembok Berlin pada 9 November 1989. Euforia kejatuhan komunisme Uni Soviet menggelorakan semangat demokratisasi di Eropa, yang dikomandoi oleh AS. Satu per satu negara baru bermunculan seiring dengan pecahnya Republik Sosialis Uni Soviet, yang lalu menyisakan Rusia.

Ilusi demokratisasi

Di kalangan pemerintahan AS dan akademisinya muncul opini bahwa demokratisasi pimpinan AS akan menenteramkan dunia. Francis Fukuyama bahkan menerbitkan buku The End of The History pada 1992 sebab dunia akan sama-sama demokratis seiring dengan perjalanan waktu.

AS lewat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) merangsek masuk ke Eropa Timur. Rasa percaya diri AS, yang setelah kejatuhan komunisme menjadikannya sebagai kekuatan unipolar, semakin kebablasan.

Seorang pria yang membawa bendera Soviet berjalan melewati bagian Tembok Berlin saat peringatan 60 tahun pembangunan Tembok Berlin, Jumat (13/8/2021).

Hal ini menyeruakkan rasa kesedihan dan ironi bagi pemikir Rusia, salah satunya Vladimir Putin. Saat kejatuhan Tembok Berlin, Putin bertugas di Dresden (Jerman). Putin yang eks KGB berikrar memulihkan harga diri Uni Soviet.

Tidak ada yang paham tentang fenomena Putin ini pada awalnya. Hal yang terjadi bahkan ”kekuatan industri minyak” AS yang bermarkas di Texas, AS, merangsek masuk lewat oligarki Rusia. Mikhail Khodorkovsky, salah satu oligarki Rusia itu, lewat dukungan AS, berhasil memiliki perusahaan minyak yang meraksasa dengan mengambil alih bisnis perusahaan milik negara Rusia.

Lebih jauh, Khodorkovsky malah ingin mencalonkan diri menjadi presiden Rusia. Inilah yang memuncaki kemarahan Putin dan kemudian mengikrarkan bahwa aksi ekspansi AS tidak boleh berlanjut. Kenaikan Putin secara perlahan terwujud menuju kursi presiden Rusia. Ia memulihkan kekayaan negara yang sudah sempat berubah menjadi milik swasta. Putin disebut sebagai seorang pemikir strategis.

AS tetap belum sadar atau persisnya abai dengan kebangkitan Putin. Julukan pada Putin berupa pemimpin diktator, tidak demokratis, tidak menebalkan semangat perlawanan rakyat Rusia pada Putin. Ada soal harga diri bangsa Rusia akibat sepak terjang NATO. Ada kekhawatiran akan penisbian pada harkat suku Slavia, yang diusung Putin. Dan harga diri ini bukan semata-mata tentang kedaulatan Rusia. Ada ancaman bagi kedaulatan Rusia dengan sendirinya ketika Eropa Timur menjadi ”demokrasi Barat”.

Pakar dari Harvard, Stephen M Walt, mengingatkan AS lewat bukunya berjudul The Hell of Good Intentions yang terbit pada 2018. Sebagai lanjutan dari buku itu ada tulisan ”Memo to America: Not everyone wants to be like you” pada laman The Harvard Gazette, edisi 6 November 2018.

Presiden Rusia Vladimir Putin memberi isyarat dalam konferensi pers bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron setelah pembicaraan mereka di Moskwa, Senin (7/2/2022). Putin kembali ke Kremlin di Moskwa menyusul upaya diplomatiknya untuk mendapatkan dukungan dari China pada akhir pekan selama Olimpiade Musim Dingin.

Ada juga cacat dalam hegemoni kekuatan AS, termasuk dengan memaksakan liberalisasi pasar yang bablas di negara-negara pecahan Uni Soviet dan di seluruh dunia. Putin melihat AS yang megalomania. Tentu ada dugaan ketamakan ekonomi dari industri AS yang ingin memanfaatkan pasar di seluruh dunia lewat Gedung Putih. Situasi ini membuat Joseph E Stiglitz menerbitkan buku The Globalisation and Its Discontents pada 2001. Stiglitz mengingatkan bahwa liberalisasi tidak bisa drastis dan memuji China yang tertata menuju mekanisme pasar.

Putin menjadi ikon perlawanan di balik aksi NATO yang terus merangsek. Ada unsur nasionalisme dalam sebuah negara yang mengkristalkan pergerakan tokoh seperti Putin, seperti diingatkan oleh pakar dari University of Chicago, John Mearsheimer. Unsur nasionalisme itu antara lain memotret memo Stephen M Walt, ”bahwa tidak semua negara ingin seperti AS”.

Persisnya, tidak semua negara ingin dieksploitasi oleh AS, lewat konsensus Washington, yang ingin menguasai dunia secara ekonomi lewat kekuatan korporasinya.

Sejarah mendukung Gerakan Putin sebab AS memudar secara ekonomi, demikian juga Uni Eropa. Hal inilah yang membuat Putin mengeksekusi niatnya untuk memberi pelajaran kepada AS, salah satunya lewat serangan kepada Ukraina. Putin paham perekonomian, dengan demikian dia paham akan kerusakan ekonomi jika perang berlanjut.

Maka, Putin hendak memberikan peringatan agar AS berhenti menggertak dan berubah menjadi mitra sejajar. Serangan Rusia ke Ukraina hanya sebuah peringatan. Jika ini tidak diwujudkan oleh NATO, Putin siap melakukan sepak terjangnya dan momentum sedang mendukungnya dengan risiko apa pun.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin berpose untuk media di Villa La Grange, Geneva, Swiss, Rabu (16/6/2021).

Kini kembali kepada Joe Biden, menanggalkan ilusi tentang kekuatan hegemoni yang berkembang buruk di era Presiden George W Bush. Rasanya Biden siap berdiskusi. Sejarah memang sedang memaksa Biden untuk berdiskusi.

Kanselir Jerman Gerard Schroeder hingga mantan Menlu Inggris Jack Straw pernah paham dengan latar belakang perlawanan Putin. Hanya saja, AS tidak kunjung mendalaminya. Biden mungkin bisa semakin memahami semua itu dan memodifikasi strategi kebijakan luar negeri AS.