Saatnya Memikirkan Warga Lansia

Indonesia mulai merasakan populasi menua. Perhatian bagi penduduk lansia perlu dilakukan untuk memanfaatkan potensi mereka. Langkah itu pun agar warga senior ini tak mengalami masa tua yang terpinggirkan.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2Fb19e74ea-ff8c-4a03-8b16-6784f7a03f16_jpg.jpg)

Ilustrasi warga lansia. Pengungsi di SMPN 02 Pronojiwo Lumajang mengisi hari selama di pengungsian, Selasa (07/12/2021). Selain anak-anak dan perempuan, posko juga dihuni oleh lansia.

Lonjakan penduduk di awal kemerdekaan serta meningkatnya kesejahteraan dan umur harapan hidup masyarakat membuat Indonesia saat ini menghadapi lonjakan penduduk lanjut usia. Meski sebagian besar mereka masih produktif, buruknya paradigma masyarakat dan pemerintah terhadap lansia membuat banyak potensi warga senior tersia-sia.

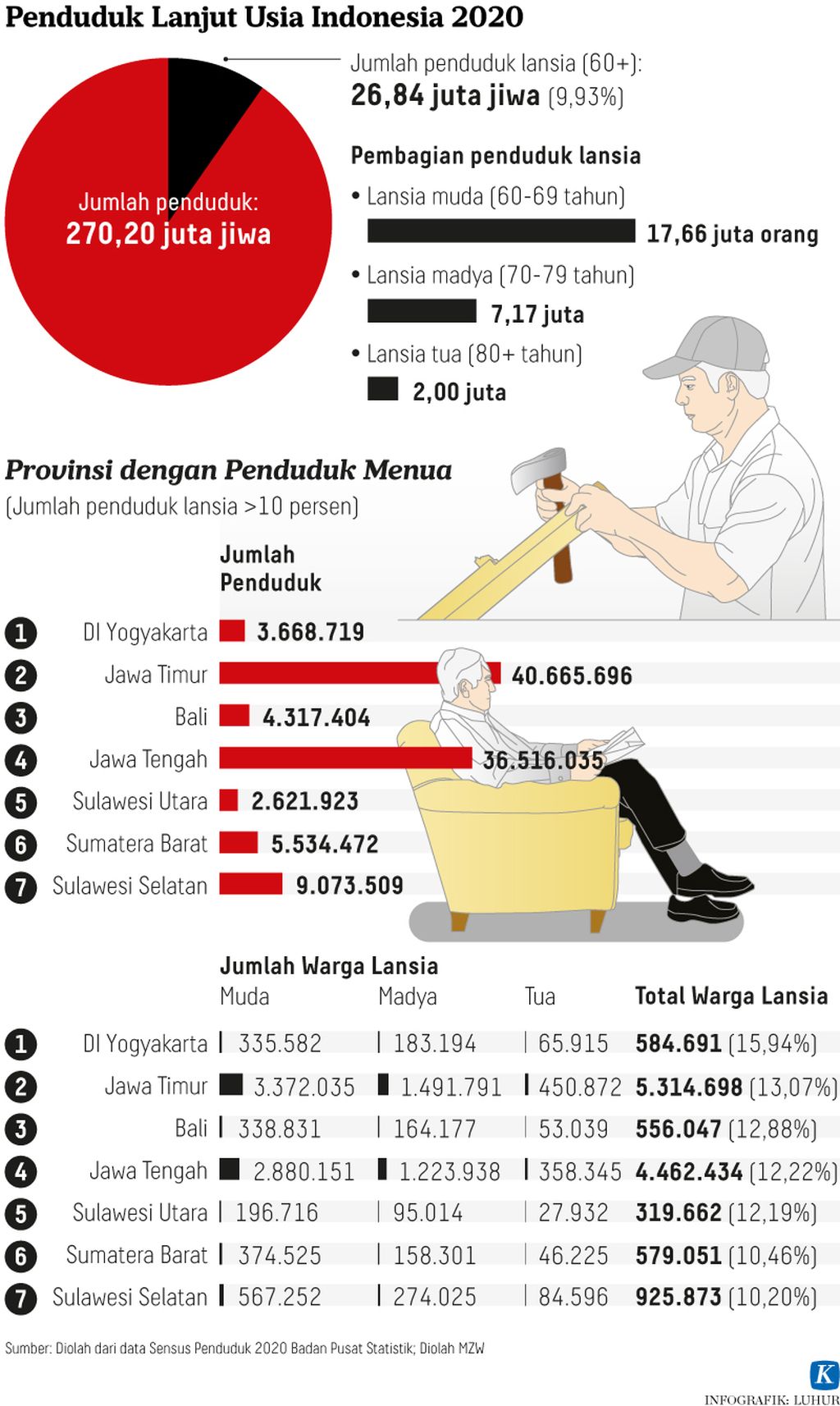

Saat Sensus Penduduk (SP) 1971 dilakukan, jumlah penduduk lansia berumur lebih dari 60 tahun baru mencapai 4,37 persen dari 119,21 juta penduduk atau 5,21 juta orang. Pada SP 2020, jumlah lansia menjadi 9,93 persen dari 270,20 juta penduduk atau 26,84 juta jiwa. Setelah 50 tahun berlalu, persentase lansia naik lebih 2 kali lipat, tetapi jumlahnya bertambah 5 kali lipat.

Apabila jumlah lansia sudah mencapai 10 persen dari populasi, maka populasi itu disebut menua. Populasi menua itulah yang kini mulai dirasakan Indonesia di tengah euforia bonus demografi meski upaya mencapai bonus itu terasa senyap. Walau populasi menua, belum tampak kebijakan serius menghadapinya.

Meski jumlah penduduk senior itu sudah lebih besar dari seluruh penduduk Australia, pandangan masyarakat dan negara pada lansia tidak banyak berubah. Lansia masih dianggap sebagai kelompok populasi yang tak bisa dikembangkan dan diberdayakan. Lansia selalu diidentikkan dengan orang penyakitan, harus banyak beribadah, dan hanya bisa mengasuh cucu.

Pandangan itu seolah mengabaikan fakta bahwa banyak lansia masih produktif, sehat, dan mandiri, serta bisa bekerja dan berkarya untuk masyarakat dan lingkungan, dan memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Lansia juga butuh interaksi sosial, hiburan, kegiatan rekreasi, hingga belajar dan menambah keterampilan sesuai umurnya.

Menjadi lansia adalah tanggung jawab sendiri, bukan orang lain atau anak, sehingga menjaga kesehatan pribadi adalah kunci agar saat menua bisa tetap sehat, produktif, mandiri dan bermartabat.

Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa ada sebagian lansia yang harus melalui sisa hidupnya dengan menderita. Sakit-sakitan, bergantung penuh pada orang lain, terlantar, dibuang atau diabaikan keluarganya, sampai harus banting tulang menafkahi diri dan keluarganya. Namun, jumlah lansia yang sehat, mandiri, dan berdaya tetap lebih besar.

Statistik Penduduk Lanjut Usia (SPLU) 2020 menyebutkan sebanyak 1 dari 2 lansia mengeluh sakit fisik dan psikis serta 1 dari 4 lansia mengeluh sakit selama satu bulan terakhir yang umumnya penyakit terkait usia. Namun, data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah lansia yang sakit itu dari waktu ke waktu terus menurun.

Ilustrasi lansia. Pengungsi di SMPN 02 Pronojiwo Lumajang mengisi hari selama di pengungsian, Selasa (07/12/2021). Selain anak-anak dan perempuan, posko juga dihuni oleh lansia.Selain itu, 6 dari 10 lansia adalah kepala rumah tangga yang menanggung ekonomi keluarga. Sebanyak 1 dari 2 lansia bekerja dan 3 dari 10 lansia bekerja mengurus rumah tangga. Mereka umumnya bekerja di sektor pertanian dan jasa yang diupah rendah. Data lain menyebut, hanya 11 persen lansia yang mempunyai dana pensiun dan 2 dari 10 lansia bepergian selama setahun terakhir.

Di luar paradigma pemerintah dan masyarakat yang cenderung menempatkan warga senior sebagai orang yang perlu dikasihani, pandangan lansia tentang kelanjutusiaan pun tidak banyak berubah. Banyak lansia masih ingin menggantungkan hidupnya saat tua pada anaknya. Keinginan lansia untuk menua dengan sehat dan mandiri belum banyak terbentuk.

Budaya Indonesia memang sangat menghargai orangtua atau lansia. Banyak anak rela tidak bekerja, meninggalkan kariernya, bahkan tidak menikah demi merawat orangtuanya. Namun, sampai kapan nilai-nilai luhur yang memuliakan lansia itu akan terus bertahan?

Saat ini, nyatanya, 9,80 persen lansia tinggal sendiri. Sementara lansia yang tinggal serumah dengan anak atau keluarganya pun banyak yang merasa kesepian dan terabaikan.

Inklusif

Zaman memang berubah. Struktur dan komposisi penduduk Indonesia pun berubah. Jika saat ini 1 dari 10 penduduk Indonesia adalah lansia, maka 25 tahun lagi atau tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, 1 dari 5 penduduk adalah lansia. Pada saat bersamaan, jumlah anak akan terus menurun seiring turunnya jumlah anak dalam keluarga.

Pada saat bersamaan, jumlah penduduk usia produktif akan terus membesar. Namun beban mereka akan terus bertambah. Berdasar Proyeksi Penduduk 2015-2045, tahun 2021-2022 adalah puncak bonus demografi. Setelah ini, tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif akan terus naik bersamaan dengan bertambahnya penduduk lansia.

Hasil SP dan proyeksi itu juga selaras dengan hasil Pendataan Keluarga 2021 yang menyebut ada 16,6 juta keluarga dengan lansia dibanding 14,85 juta keluarga dengan balita. Penutupan dan penggabungan sejumlah SD atau SMP yang kekurangan murid di sejumlah daerah juga menjadi tanda mengecilnya jumlah anak dan membesarnya lansia.

Situasi ini seharusnya menjadi alarm bahwa sudah saatnya pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memerhatikan dan membangun lansia. Saat ini, setidaknya ada tujuh provinsi dengan penduduk lansia lebih dari 10 persen dan empat provinsi dengan lansia lebih dari 9 persen.

Lansia perlu dilibatkan nyata dalam pembangunan, bukan sekedar obyek program atas nama belas kasihan. Pemberdayaan itu dilakukan karena banyak lansia yang memiliki potensi dan bisa dikembangkan karena mereka masih sehat, produktif, dan mandiri.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2021 menyebut usia harapan hidup masyarakat saat ini mencapai 71,57 tahun. Padahal, usia pensiun karyawan swasta dan aparatur sipil negara berlangsung mulai umur 55 tahun sampai 65 tahun. Akibatnya, banyak potensi, keterampilan, dan pengetahuan lansia yang tidak termanfaatkan hanya gara-gara mereka menua.

Baca juga : Sekolah Lansia, Buat Hidup Tetap Bermakna meski Tak Lagi Muda

Namun, Indonesia belum memiliki sistem pekerjaan yang memberdayakan warga senior seperti banyak dimiliki di negara maju, khususnya untuk pekerjaan formal. Mereka yang bekerja di sektor non formal pun akhirnya bekerja tanpa perlindungan dan jaminan sosial yang baik.

Bagi lansia, khususnya yang memiliki kemampuan ekonomi baik, bekerja bukan sekedar untuk mencari penghidupan, tetapi juga aktualisasi diri. Kerja bisa jadi sarana merawat kesehatan fisik dan mental warga senior karena tubuh dan otak mereka menjadi aktif. Membiarkan lansia diam tanpa aktivitas berarti akan mempercepat penurunan kualitas kesehatan dan hidup mereka.

Negara berpendapatan tinggi juga banyak membangun fasilitas publik yang menunjang lansia beraktivitas secara aman dan nyaman. Trotoar, angkutan umum, taman hingga berbagai fasilitas publik dirancang bisa mendukung lansia beraktivitas mandiri.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2F595383e5-e55e-48be-ad6b-c3f6898dac13_jpg.jpg)

Warga lansia mendapat layanan terapi kinesio dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi Yakkum di Gereja Kristen Jawa Minomartani, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (5/5/2021). Terapi tersebut antara lain memulihkan gangguan pergerakan dan sakit pada otot serta persendian yang kerap dialami oleh warga lansia. Kegiatan yang diikuti 40 warga lansia tersebut juga digelar untuk menyambut Hari Lanjut Usia Nasional.

Mereka juga membangun pusat kegiatan lansia (elderly center) yang memungkinkan lansia mengembangkan potensinya, belajar keterampilan baru, berolahraga dan bersosialisasi dengan teman-teman mereka.

Sejumlah program pun dirancang, termasuk kegiatan yang memungkinkan lansia berinteraksi dengan generasi muda. Di Finlandia, sejumlah lansia dilibatkan dalam proses pembelajaran anak-anak SD dengan membantu belajar membaca atau membacakan cerita. Cara ini tak hanya membuat nilai-nilai luhur generasi sebelumnya bisa diturunkan ke generasi selanjutnya, tetapi juga mengajarkan anak-anak untuk berinteraksi dan memahami lansia.

Indonesia sebenarnya juga memiliki tempat-tempat yang bisa diberdayakan untuk lansia bersosialisasi, mulai dari forum keagamaan atau pengajian, perkumpulan hobi, hingga pasar tradisional. Namun, kegiatan tersebut perlu dikelola lebih modern hingga lansia benar-benar berdaya. Bekas gedung sekolah dasar (SD) yang ditutup, balai warga, hingga rumah ibadah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut.

Sementara untuk sektor kesehatan, butuh investasi lebih panjang. Bagaimana pun sehat adalah akumulasi perilaku masa lalu yang baru terasa dampaknya di masa depan. Karena itu, edukasi penduduk pralansia umur 45-60 tahun perlu terus digencarkan. Buruknya gaya hidup kelompok ini membuat banyak orang muda tidak mampu melawan Covid-19 akibatnya banyaknya penyakit penyerta.

Baca juga : Kelompok Tua Tergoyahkan Pandemi

Selain edukasi, penyediaan fasilitas penunjang aktivitas fisik warga, hingga sistem kesehatan yang ramah dan mudah dijangkau perlu disediakan bagi mereka. Jaminan kesehatan universal bagi seluruh penduduk, khususnya lansia, juga perlu segera diwujudkan sehingga tidak ada lagi lansia enggan berobat ke fasilitas kesehatan karena takut atau tidak ada biaya.

Di sisi lain, membangun kesadaran dan mengubah paradigma penduduk tentang kelanjutusiaan harus dilakukan. Selama ini, banyak orang berpikir untuk menggantungkan masa tua mereka pada anaknya. Banyak warga belum sadar bahwa menjadi lansia adalah tanggung jawab sendiri, bukan orang lain atau anak, sehingga menjaga kesehatan pribadi adalah kunci agar saat menua bisa tetap sehat, produktif, mandiri dan bermartabat.

Belum lagi, pola kehidupan masyarakat yang mengurban, ukuran keluarga yang mengecil tinggal keluarga inti, serta dunia yang makin tanpa batas membuat orangtua makin sulit bergantung pada anak. Bagaimana pun anak memiliki hidup sendiri dan mereka berhak menentukan apa yang mereka inginkan untuk hidupnya.

Kepedulian lingkungan terhadap warga lansia di sekitar mereka juga perlu terus dijaga, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan. Perhatian itu makin penting seiring makin bertambahnya lansia yang tinggal di wilayah urban dengan individualitas yang tinggi. Kepedulian sesama itu bisa jadi penyangga kehidupan lansia yang murah dan efektif sepanjang sistem negara belum menjamin lansia sepenuhnya.

Bagaimana pun menjadi tua adalah kepastian, tetapi seperti apa proses menua yang diinginkan adalah pilihan tiap orang. Namun, negara tetap harus hadir membantu lansia untuk terus berdaya karena tidak adil jika negara menyerahkan pilihan proses menua lansia itu pada masing-masing individu. Jika lansia Indonesia sehat, produktif, mandiri dan bermartabat, bonus demografi kedua berpeluang diraih.