Menimbang Opsi Nuklir dalam Penurunan Emisi

Transisi batubara ke nuklir di Indonesia yang rendah emisi masih menghadapi pro-kontra. Risiko dampak lingkungan dan sosial dari pembangkit energi nuklir yang sangat besar menjadi salah satu pertimbangannya.

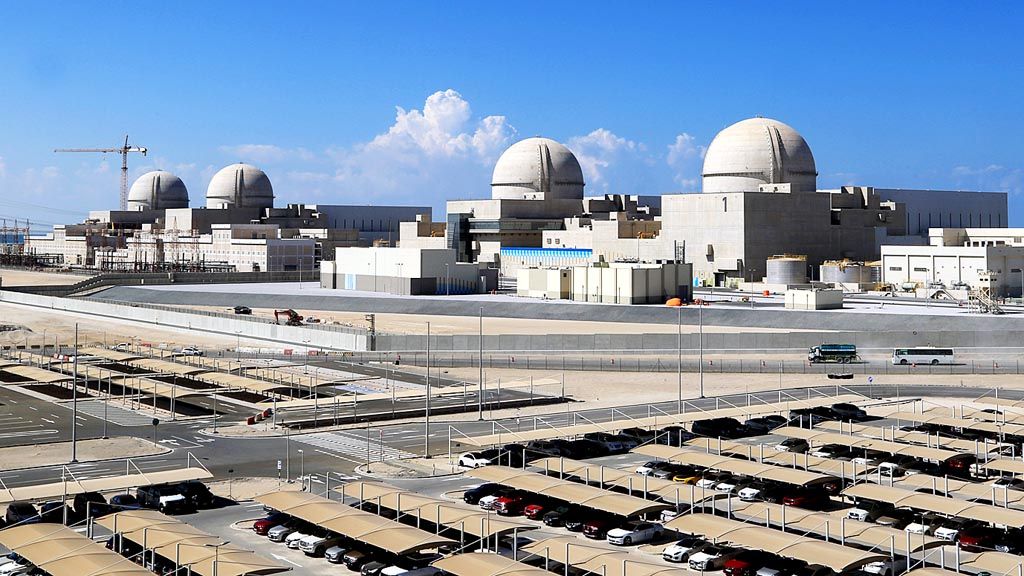

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Barakah, reaktor nuklir pertama di dunia Arab, berlokasi di wilayah Gharbiya, kawasan pantai sebelah barat Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dalam foto yang diperoleh dari kantor media PLTN Barakah, 13 Februari 2020.

Meninggalkan batubara yang merupakan energi kotor bisa menurunkan emisi dan menahan kenaikan suhu Bumi di jalur 1,5 derajat celsius. Namun, transisi batubara ke energi baru, khususnya nuklir, yang rendah emisi di Indonesia menghadapi pro-kontra. Dampak lingkungan dan sosial dari pembangkit listrik tenaga nuklir jadi pertimbangan utama.

Penggunaan nuklir sebagai pemasok utama kebutuhan energi banyak dilakukan beberapa negara di Eropa dan Asia. Negara-negara tersebut memilih menggunakan energi nuklir karena memiliki emisi karbon rendah.

Berdasarkan data penggunaan energi dari sejumlah negara tahun 2021, Swedia dan Perancis merupakan negara yang sudah menggunakan nuklir sebagai pemasok energi utama mereka. Masing-masing 39 persen sumber energi di Swedia berasal dari hidro dan nuklir. Sementara proporsi penggunaan energi nuklir di Perancis sebesar 67 persen dan Jerman baru 11,7 persen.

Bila mengacu data Badan Lingkungan Eropa (EEA) tahun 2020, penggunaan energi nuklir amat memengaruhi emisi yang dihasilkan setiap negara. Swedia dan Perancis tercatat memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Swedia hanya menghasilkan emisi karbon 9 gram kilowatt per jam (kWh) dan Perancis 51 kWh. Emisi Swedia dan Perancis bahkan lebih rendah dari Denmark sebesar 109 kWh dan Jerman 311 kWh.

”Dari perbandingan data ini bisa disimpulkan energi nuklir dan hidro menjadi faktor signifikan dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menghemat biaya listrik,” ujar Peneliti Ahli Utama Organisasi Riset Teknologi Nuklir (OR-TN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Djarot S Wisnubroto dalam webinar bertajuk ”Siapkah Energi Nuklir Mendukung Net Zero Emission Indonesia ?”, Selasa (16/11/2021).

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F20181127mzw-fukushima4_1543334926.jpg)

Sejumlah petugas berusaha menata ulang dan membersihkan tingginya radiasi di daerah dengan radius kurang dari 5 kilometer dari PLTN Fukushima Daiichi Jepang, Selasa (27/11/2018). Meski daerah itu masih terlarang dihuni, petugas dan otoritas setempat terus berupaya memulihkan kembali wilayah tersebut.

Merujuk data Asosiasi Nuklir Dunia (WNA), sampai kini ada 440 reaktor nuklir yang beroperasi di 32 negara. Sebanyak 50 reaktor nuklir lainnya juga dibangun di beberapa negara, termasuk Bangladesh dan Turki. Secara keseluruhan, nuklir berada di posisi empat penyumbang energi terbesar dunia setelah batubara, gas, dan hidro.

Sumber bencana

Meski demikian, sampai kini banyak pihak memandang nuklir sebagai sumber bencana karena kejadian kecelakaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Ukraina (Chernobyl) dan Jepang (Fukushima). Meski kejadian itu memicu dampak lingkungan, sosial, hingga kesehatan yang fatal, Ukraina maupun Jepang tetap mengandalkan nuklir sebagai sumber energinya.

Dari perbandingan data ini bisa disimpulkan energi nuklir dan hidro menjadi faktor signifikan dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menghemat biaya listrik.

Menurut data WNA, hingga September 2021, Ukraina memiliki 15 PLTN yang beroperasi dengan kapasitas 13.107 megawatt (MW). Sementara Jepang hingga September 2021 memiliki 33 PLTN yang bisa dioperasikan dengan kapasitas 31.679 MW. Sejak kecelakaan PLTN di Fukushima, Diachi, pada tahun 2011 lalu, Jepang sudah mengoperasikan kembali 10 PLTN. Adapun 16 PLTN lainnya di Jepang dalam proses pengoperasian.

Baca juga: Nuklir, Salah Satu Andalan Dunia Menuju Emisi Nol

Selain itu, WNA mencatat statistik kecelakaan PLTN sangat sedikit bila dibandingkan pembangkit energi lainnya seperti batubara, hidro, dan gas. Kejadian kecelakaan pembangkit listrik tenaga hidro Banqio Dam di China pada 1975 bahkan menyebabkan 26.000 orang meninggal.

Dalam buku How to Avoid a Climate Disaster karya Bill Gates, PLTN juga dinilai paling aman dibandingkan batubara, minyak, biomassa, dan gas. Angka daya per luas PLTN juga memiliki perbandingan signifikan dibandingkan pembangkit energi lainnya. PLTN memiliki angka daya per luas sebesar 500-1.000 watt per meter persegi. Sementara angka daya per luas dari energi surya yakni 5-20 watt per meter persegi dan hidro 5-50 watt per meter persegi.

Sekitar 1.500 warga Jepara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jepara berunjuk rasa menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Jepara di Alun-alun Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu sore (11/6/2021).

”Persepsi ini kadang sulit diterima masyarakat bahwa nuklir adalah teknologi yang paling aman. Saya yakin kombinasi antara energi terbarukan dan nuklir menjadi jalan terbaik untuk masa depan Indonesia dan dunia,” tutur Djarot, yang juga Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 2012-2018.

Tinjauan IAEA

Menurut Djarot, Indonesia pernah menjalani serangkaian tahap peninjauan infrastruktur nuklir terintegrasi fase satu oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 2009. Dari hasil peninjauan terhadap 19 parameter, Indonesia mendapat status hijau di antaranya pada aspek pengelolaan limbah, proteksi lingkungan, keamanan, hingga sumber daya manusia (SDM). Sementara status merah tercatat pada posisi nasional karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah untuk mengembangkan energi nuklir.

Terkait dengan infrastruktur, Indonesia sudah mengembangkan reaktor riset nuklir Triga Mark II di Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta, dan reaktor serba guna (RSG) Gerrit Augustinus Siwabessy di Tangerang. Kapasitas reaktor nuklir terbesar mencapai 30 MW berlokasi di Tangerang, Yogyakarta 100 MW, dan Bandung 250 kilowatt (kW). Reaktor riset nuklir ini juga menjadi tempat untuk melatih sumber daya manusia.

Sementara untuk pengelolaan limbah radioaktif, Indonesia sudah memiliki tempat penyimpanan bahan bakar nuklir bekas di Serpong, Tangerang Selatan. Pengelolaan ini dilakukan dengan cara disimpan karena zat radioaktif akan meluruh secara alami dalam jangka waktu tertentu mulai dari 66 jam hingga 24.100 tahun. Untuk zat yang hanya bisa meluruh dalam waktu puluhan ribu tahun dilakukan konsep disposal geologi atau pembuangan limbah dengan cara disimpan dalam tanah.

”Jadi, sebenarnya SDM dan infrastruktur di Indonesia sudah siap dalam program pembangunan PLTN, tidak hanya masalah reaktor tetapi juga aspek pendukung lainnya termasuk pengelolaan limbah radioaktif. Tantangan utama bukan pada teknologi, tetapi masalah sosial-politik kapan kita akan go nuclear,” ucapnya.

Sementara dari studi tapak yang telah dilakukan, Pantai Gosong di Kalimantan Barat dinilai dapat menjadi wilayah rencana pembangunan PLTN. Lokasi ini dipilih karena berbagai pertimbangan mulai dari aspek bencana seperti kegempaan dan tsunami, serta aspek demografi termasuk diskusi dengan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Baca juga: Reaktor Nuklir Reaksi Fusi Ditargetkan Ada Tahun 2025

Tidak tergesa-gesa

Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Deendarlianto menyatakan, dari hasil kajian ekonomi tentang model hambatan investasi hijau tahun 2021, skenario terbaik pengurangan emisi dilakukan dengan tidak tergesa-gesa tetapi juga tidak terlalu lama. Hasil kajian ini juga mengurai pentingnya mencapai target nol emisi dengan memasukkan pembangkit listrik yang mendorong penurunan emisi serendah mungkin seperti PLTN.

Deendarlianto mengatakan, riset terbaru di Asia Pasifik menunjukkan bahwa pengembangan energi nuklir perlu dipertimbangkan dalam kebijakan energi nasional setiap negara. Sebab, nuklir dinilai sangat aman dan secara internasional memiliki aspek ekonomi yang cukup kuat.

Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan nuklir yakni SDM. Saat ini, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia memiliki bidang yang berhubungan dengan kenukliran. Para lulusan perguruan tinggi tersebut dapat diserap untuk kebutuhan pengoperasian reaktor nuklir.

Selain itu, dari aspek hukum, pembangunan PLTN menjadi keharusan karena menjadi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam UU tersebut mengamanatkan pengoperasian reaktor nuklir dalam periode 2015-2019.

Risiko besar

Secara terpisah, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya menilai bahwa pembangunan PLTN memang dapat menurunkan emisi. Akan tetapi, PLTN memiliki risiko dampak lingkungan dan sosial amat besar jika terjadi kesalahan pengoperasian maupun bencana alam.

Kecelakaan Chernobyl menjadi salah satu yang terparah. Menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Ukraina pada 1995, sebanyak 125.000 orang telah meninggal akibat efek radiasi Chernobyl.

Seorang pengunjung mengambil foto sebuah bangunan terbengkalai di kota hantu Pripyat, Ukraina, dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl, Senin (26/4/2021) dini hari waktu setempat.

Risiko jika terjadi kecelakaan PLTN juga dipandang tetap besar meski sudah ada peningkatan dalam aspek SDM maupun infrastruktur. Risiko yang besar ini tidak terlepas dari kondisi di Indonesia yang rawan akan bencana alam dan belum optimalnya SDM. Oleh karena itu, sekecil apa pun kecelakaan nuklir tidak bisa ditoleransi ketika hal tersebut terjadi.

Baca juga: Pelajaran yang Tak Pernah Usang dari Chernobyl

Alih-alih mengembangkan nuklir, pemerintah diminta lebih fokus memanfaatkan energi bersih dan terbarukan yang melimpah potensinya di Indonesia, salah satunya energi surya. Setelah 2030, biaya energi bersih dan terbarukan juga dipastikan akan lebih kompetitif dibandingkan energi lainnya.

”Dari perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat potensi energi terbarukan sebesar 200 GigaWatt dan baru dimanfaatkan sekitar 0,09 GigaWatt. Potensi ini sudah jauh berlipat-lipat di atas kebutuhan listrik kita. Kita juga seharusnya memilih energi surya yang potensinya melimpah, murah, dan aman. Jika berbicara pilihan, seharusnya kita tidak masuk ke opsi nuklir,” ungkapnya.