Jangan Salah Adaptasi yang Bisa Perparah Krisis Iklim

Adaptasi terhadap perubahan iklim tak bisa ditunda lagi, tetapi hal ini harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan strategi adaptasi justru bisa memperparah krisis iklim.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F03%2F14%2Fbfbec27a-72b4-4b9d-a73b-b9c231c5aadc_jpg.jpg)

Proyek pembangunan tanggul laut dilakukan di sepanjang pesisir utara di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2019).

Perubahan iklim telah mengubah planet ini, mulai dari meningkatnya suhu, mencairnya es yang menaikkan muka air laut, hingga cuaca ekstrem. Adaptasi tak bisa ditunda lagi.

Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), yang dikeluarkan pekan lalu menekankanpentingnya adaptasi. Suhu bumi dipastikan bakal bertambah melewati ambang batas 1,5 derajat celsius pada 2030 dibandingkan dengan suhu pra-Revolusi Industri tahun 1850. Saat ini suhu global sudah bertambah 1,1 derajat celsius.

”Pesan penting dari laporan IPCC kali ini, sebagian dampak perubahan iklim itu telah memicu perubahan yang permanen. Jadi, manusianya yang harus beradaptasi, tanpa boleh menunda-nunda lagi,” kata ahli iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Wakil Ketua Kelompok Kerja I Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Edvin Adrian.

Malaadaptasi biasanya merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Hampir semua aspek kehidupan bakal terdampak perubahan iklim. Cuaca ekstremtelah memicu bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan dengan frekuensi semakin tinggi dan skala semakin besar.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana terkait cuaca di Indonesia terus meningkat. Misalnya, frekuensi puting beliung meningkat hingga 3,5 kali dalam 10 tahun terakhir.Pada 2011, puting beliung melanda wilayah Indonesia sebanyak 441 kali, menjadi663 kali pada 2016, dan 1.577 kali pada 2021.

Selain mengancam nyawa, cuaca dan suhu yang lebih ekstrem juga mengancam sumber pangan, baik di daratan maupun lautan. Sejumlah laporan telah menyebutkan, suhu yang semakin tinggi dan hujan yang kian tak menentu telah menurunkan produktivitas tanaman. Sementara di laut, terumbu karang tropis yang menjadi rumah bagi beragam spesies ikan dipastikan tidak akan sanggup bertahan jika suhu lautan terus meningkat.

Baca juga : Kota-kota Pesisir Indonesia di Garis Depan Krisis Iklim

Tak hanya itu, ruang hidup juga menyempit karena sebagian daratan tak bisa lagi dihuni. Permukaan laut rata-rata global telah meningkat dengan laju yang meninggi.

Laporan IPCC ini menyebutkan, pengukuran pasang surut dan pengamatan altimetri meningkat dari 1,4 mm per tahun selama periode 1901-1990 menjadi 2,1 mm per tahun selama periode 1970–2015. Kenaikan muka laut menjadi 3,2 mm per tahun selama periode 1993–2015 dan menjadi 3,6 mm per tahun selama periode 2006-2015.

Perlahan namun pasti, kenaikan muka air laut menenggelamkan sebagian kawasan pesisir. Setidaknya lima pulau di Samudra Pasifik telah hilang karena kenaikan air laut. ”Indonesia yang merupakan negara kepulauan tropis ini sebagai salah satu hotspot, yang sangat berisiko terdampak pemanasan global,” kata Edvin.

Perhitungan Bappenas, kerugian ekonomi Indonesia di empat sektor prioritas tersebut diperkirakan Rp 102,3 triliun pada tahun 2020 dan menjadi Rp 115,4 triliun pada tahun 2024 atau meningkat 12,76 persen selama lima tahun. Padahal, nilai kerugian ekonomi ini belum menghitung seluruh variabel sehingga dalam riilnya, kerugian ekonomi bisa jauh lebih besar.

Adaptasi transformatif

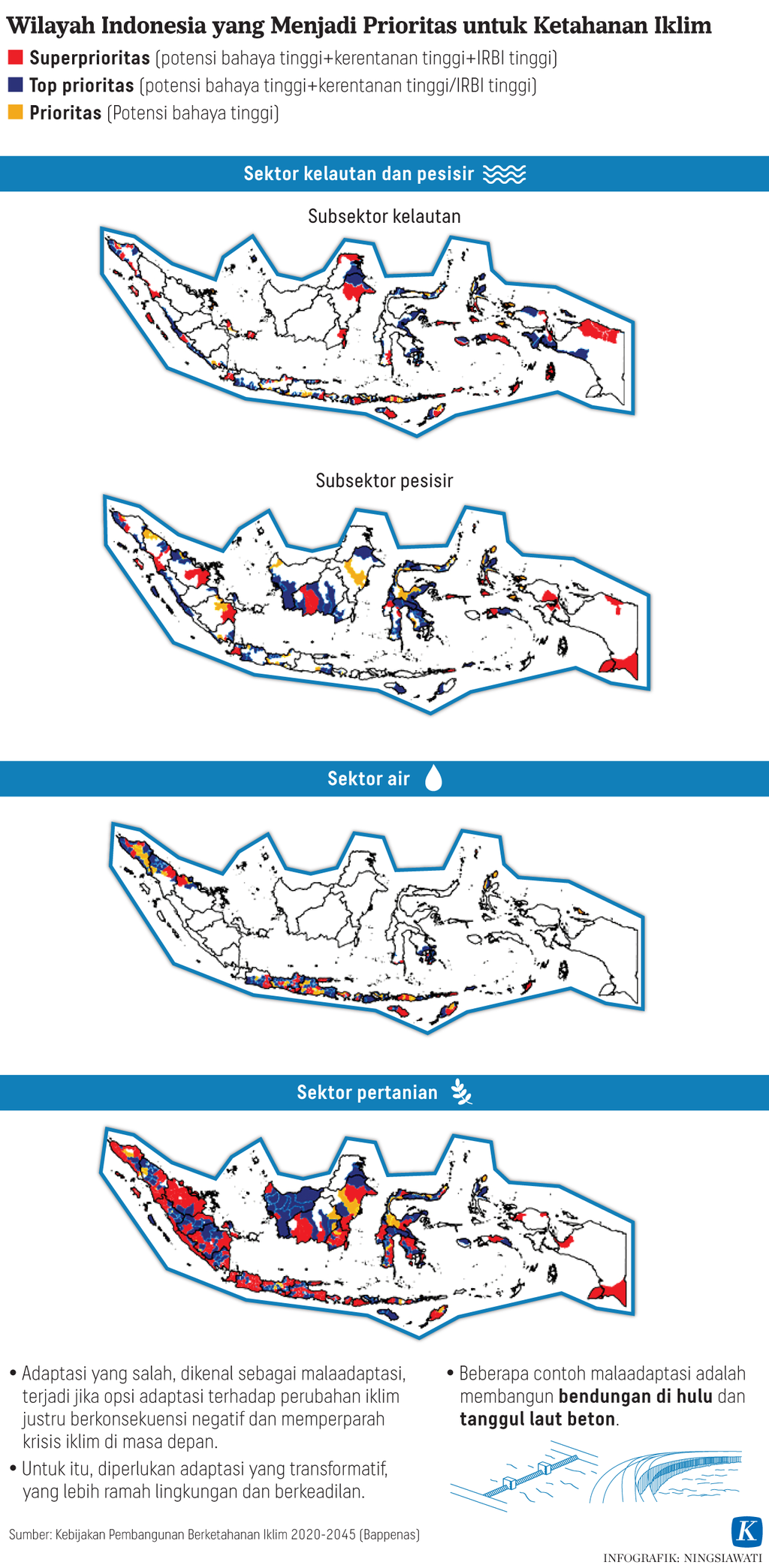

Dengan laju perubahan iklim saat ini, adaptasi telah menjadi kunci untuk menjamin kelangsungan hidup. Meski demikian, menurut Edvin, ada banyak contoh praktik adaptasi yang keliru atau yang disebut dalam laporan IPCC ini sebagai maladaptation.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin: Penguatan Mitigasi Bencana Harus Jadi Prioritas

Malaadaptasi didefinisikan IPCC sebagai tindakan yang dapat menyebabkan peningkatan risiko yang merugikan terkait iklim, termasuk melalui peningkatan emisi gas rumah kaca, peningkatan kerentanan terhadap perubahan iklim, atau penurunan kesejahteraan, saat ini atau di masa depan. Malaadaptasi biasanya merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Para ilmuwan iklim penyusun laporan ini juga memberikan beberapa contoh malaadaptasi, misalnya pembangunan bendungan, baik untuk pengairan maupun sumber listrik. Pada tingkatan tertentu, kebijakan ini seolah bermanfaat. Namun ,jika hal itu merusak akses masyarakat lokal ke sumber daya lahan dan hutan, intervensi tersebut mengakibatkan sebagian orang menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Laporan IPCC menyerukan solusi yang lebih canggih atau disebut adaptasi transformatif. Misalnya, untuk mengatasi penurunan produktivitas tanaman, perlu mengubah pola bercocok tanam, di antaranya dengan menanam beragam jenis tanaman, termasuk yang lebih sedikit membutuhkan air.

Warga berjalan kaki memikul air bersih yang diambil dari kali di Desa Oenoni, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (22/8/2021). Hampir semua wilayah dilanda kekeringan ekstrem.

Sejumlah penelitian menunjukkan, padi sawah, termasuk paling rentan terdampak pemanasan global, selain di satu sisi padi sawah juga mengeluarkan emisi gas rumah kaca tertinggi dibandingkan dengan ragam tanaman sumber karbohidrat lain. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bersama Kementerian Pertanian serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2018 menunjukkan, dalam kurun 20-50 tahun mendatang, diperkirakan akan terjadi penurunan produksi padi hingga 1,5 ton per hektar di delapan provinsi penghasil utama di Indonesiakarena krisis iklim.

Di sisi lain, Indonesia memiliki beragam sumber tanaman lokal yang lebih adaptif terhadap iklim. Misalnya sagu yang bisa tumbuh alami di rawa-rawa dan sorgum yang lebih tahan kekeringan.

Ini berarti, dalam menghadapi masalah ketersediaan sumber pangan, juga harus ada adaptasi berupa perubahan perilaku dalam mengonsumsi makanan. Pilihan adaptasi ini secara tidak langsung juga lebih ramah lingkungan dan membantu menekan laju penambahan emisi.

Antisipasi multibencana

Contoh lain dari malaadaptasi yang disebut IPCC adalah pembangunan tanggul laut beton untuk mengatasi abrasi dan dampak kenaikan muka air laut. Selain emisi yang berasal dari proses pembangunannya, pendekatan ini justru dapat mendorong orang untuk tetap tinggal di lokasi berbahaya yang sewaktu-waktu bisa dilanda bencana.

”Kalau dari perspektif ini, tanggul laut di Jakarta dan banyak pesisir kita sebenarnya termasuk contoh malaadaptasi,” kata Edvin.

Jadi, prinsip adaptasi seharusnya juga ditujukan untuk membantu memitigasi iklim karena itu harus lebih ramah lingkungan. Presiden Joko Widodo, saat membuka Rapat Koordinasi BNPB, Rabu (23/2/2022), secara khusus telah mengingatkan pentingnya vegetasi untuk mengurangi dampak tsunami dan perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir.

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur Harus Mengurangi Bencana

”Semua negara mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada karena perubahan iklim. Mangrove dan tanaman asosiasi, seperti nipah, cemara pantai, ketapang, nyamplung, hingga kelapa harus banyak ditanam di pesisir yang banyak bencana tsunami atau taifun,” kata Jokowi.

Meski demikian, realitasnya, solusi infrastruktur fisik seperti tanggul laut lebih sering menjadi solusi, seperti yang terjadi di Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Setelah tsunami Palu tahun 2018, pemerintah memilih membangun tanggul batu.

Padahal, Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATSI) Gegar Prasetya telah mengingatkan bahwa tanggul batu lepas di pantai bisa menjadi peluru mematikan jika terjadi tsunami. ”Ini sangat tidak direkomendasikan untuk daerah yang rentan tsunami,” ujarnya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2Fe6ee7caa-11b2-4437-b224-9f05c0f99e7e_jpg.jpg)

Anggota Kelompok Pencinta Alam Santigi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menanam bibit mangrove di pantai Teluk Palu, Senin (9/10/2017).

Gegar dan tim pernah merekomendasikan penataan ruang pesisir dan penanaman mangrove di Teluk Palu pascatsunami karena beberapa desa di Teluk Palu yang masih memiliki mangrove relatif terlindungi dari dampak tsunami 2018.

”Kalau alasannya untuk melindungi abrasi karena terjadi penurunan tanah setelah gempa, bisa dengan menata ruang, misalnya memundurkan bangunan, meninggikan tanah, selain menanami pesisir dengan mangrove,” kata Gegar.

Solusi perlindungan pantai, menurut Gegar, harus juga memperhatikan ancaman multibencana. Dalam hal ini, adaptasi untuk melindungi pesisir kita dari ancaman tsunami ternyata bisa sejalan dengan upaya mengatasi ancaman krisis iklim.