Perubahan Iklim Mulai Mengancam Hak Pendidikan

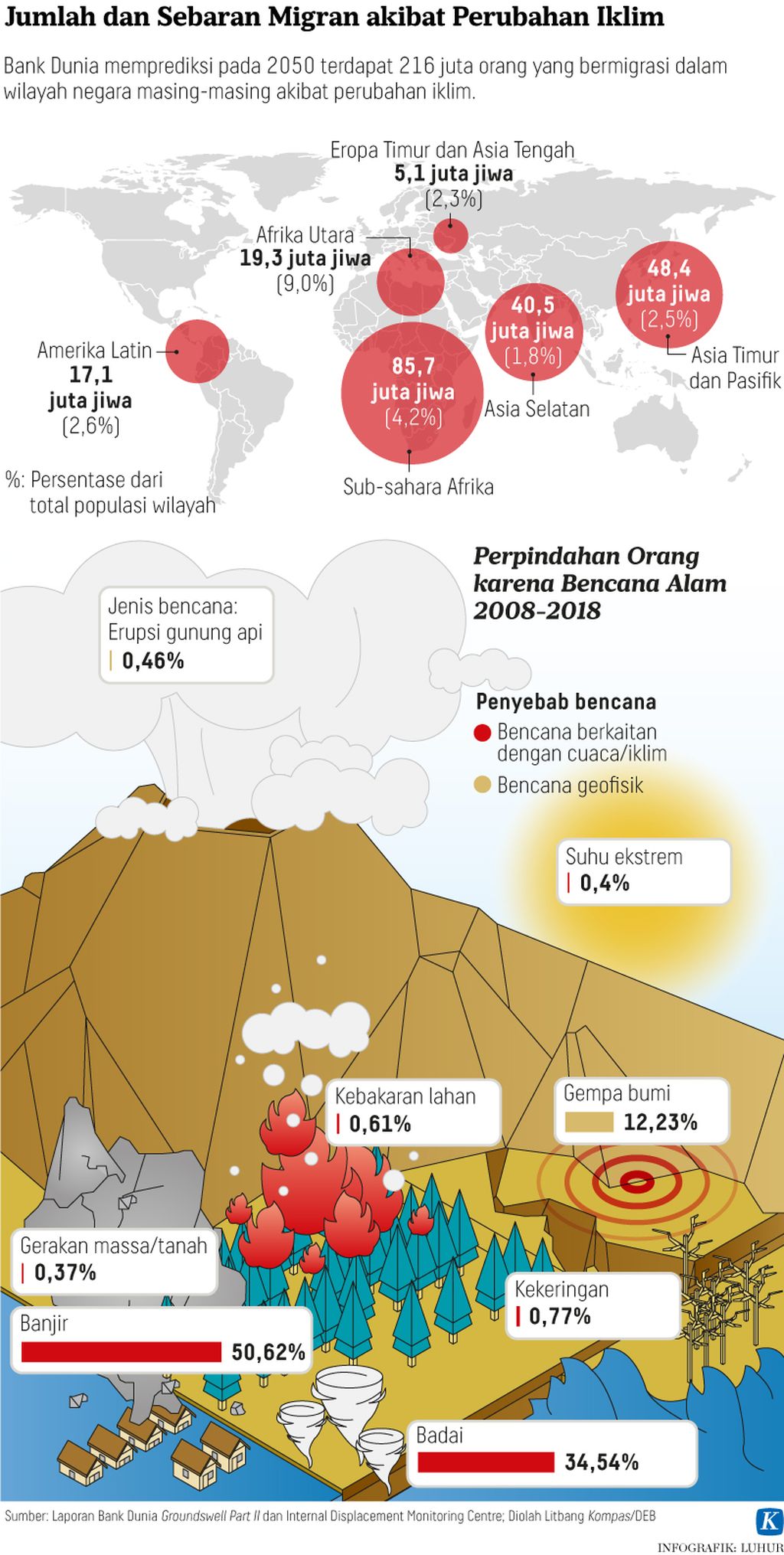

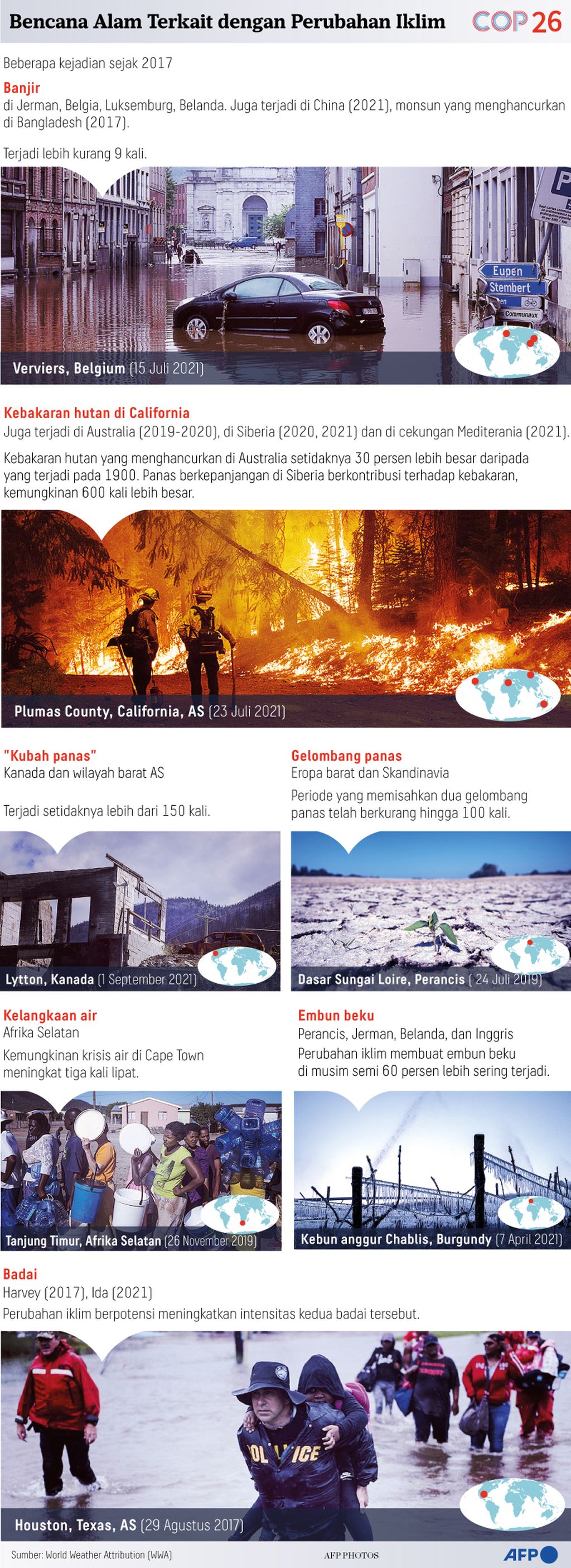

Perubahan iklim mulai dibahas dampaknya pada hak pendidikan warga dunia. Akibat perubahan iklim, sudah nyata dengan meningkatnya bencana yang mendorong perpindahan manusia/pengungsian.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F09%2F06%2Fa6620c7a-2891-4092-b95a-429d8a62a514_jpg.jpg)

Aktivitas belajar mengajar SDN Ridogalih 1, Kecamatan Cibarusah, di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/9/2018).

Perubahan iklim sudah mulai dirasakan secara global. Pada tahun 2019 ada sebanyak 24.9 juta orang di dunia mengungsi/berpindah dan di tahun 2020 menjadi sekitar 30,7 juta orang. Akibat bencana terkait iklim, angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Dampaknya pada hak pendidikan pun mulai dimunculkan, terutama agar kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan tetap mendapatkannya tanpa hambatan.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengkaji dampak perubahan iklim dan pemindahan pada hak atas pendidikan di laman unesco.org, Minggu (23/4/2023). UNESCO melakukan penelitian di tingkat regional di wilayah Asia dan Pasifik, Eropa Tenggara, dan Amerika Latin untuk mengidentifikasi tren dan tantangannya. Hal ini untuk menghasilkan panduan kebijakan yang dapat digunakan semua negara agar memastikan, hak atas pendidikan bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal karena iklim terpenuhi.

Meskipun dampak perubahan iklim serupa di seluruh wilayah, pola perpindahan sangat bervariasi. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik sosial ekonomi, spesifik wilayah, dan aktivitas utama. Karena itu, skenario perpindahan berbeda antara satu daerah dan daerah lain, demikian pula hambatan pendidikan yang dihadapi dalam menghadapi perubahan iklim.

Mengganggu sekolah

Terlepas dari perbedaan regional, beberapa hambatan umum untuk pendidikan menjadi jelas setelah dibandingkan. Bencana datang secara tiba-tiba dan mengganggu aktivitas sekolah. Di semua negara yang diteliti, bencana yang datang tiba-tiba mengakibatkan kehancuran atau kerusakan sekolah. Hal ini dikombinasikan dengan fakta, sekolah sering digunakan sebagai tempat penampungan darurat sehingga menyebabkan gangguan sekolah.

Pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi, apa pun situasinya, termasuk dalam situasi darurat.

Laporan regional juga menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki potensi kuat untuk mendorong atau meningkatkan kemiskinan. Kurangnya sumber daya keuangan mengurangi kemampuan orang-orang telantar berinvestasi untuk pengeluaran terkait pendidikan (biaya sekolah/biaya bahan sekolah). Kondisi ini menghambat akses mereka ke pendidikan berkualitas.

Ada pula hambatan bahasa. Ketika telantar karena perubahan iklim, baik secara internasional maupun internal, siswa mungkin terpaksa bersekolah dalam bahasa yang tidak mereka mengerti atau bukan bahasa ibu mereka. Hambatan bahasa ini memainkan peran penting dalam akses dan keberhasilan mereka dalam pendidikan.

Adapula masalah akumulasi arus mobilitas manusia. Negara-negara yang diteliti sudah dihadapkan pada arus besar migran pedesaan yang datang untuk menetap di kota, serta pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan politik atau persekusi di negara asal mereka. Dihadapkan dengan arus tambahan pengungsi iklim ini, sekolah mungkin tidak mampu menampung semua siswa, baik karena kurangnya ruang kelas maupun kekurangan guru.

Masalah lain yang ditemui ialah kurangnya kebijakan dan tanggapan yang terkoordinasi. Pada negara yang disurvei hampir tidak ada yang memiliki kebijakan spesifik dan eksplisit yang berfokus pada hak atas pendidikan bagi orang-orang telantar akibat perubahan iklim.

Baca juga: Waspadai Dampak Perubahan Iklim pada Pendidikan

Konsep perpindahan akibat perubahan iklim tetap tidak terlihat dalam kebijakan nasional di hampir semua wilayah yang diteliti. Kurangnya pengakuan hukum atau politik membuat sulit untuk mengembangkan tindakan yang ditargetkan dan hak-hak hukum bagi orang-orang yang mengalami perubahan iklim, termasuk hak atas pendidikan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F02%2F10%2Fd845b487-4a9e-42a5-8d34-85e00985e077_jpg.jpg)

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Jayapura yang meliburkan siswanya pasca-bencana gempa bumi magnitudo 5,2 di Kota Jayapura, Papua, Kamis (9/2/2023).

Untuk mengatasi masalah tersebut, baik hambatan umum terhadap pendidikan maupun kekhususan daerah, tindakan yang diambil harus bersifat lintas sektoral dan multifaset. Untuk mewujudkannya, rekomendasi operasional untuk pembuat kebijakan disediakan dan UNESCO akan terus mengadvokasi pencapaian SDG ke-4, yaitu kualitas pendidikan, di tengah perubahan iklim dan perpindahan iklim. Laporan-laporan ini akan berkontribusi pada pengembangan Laporan Global yang akan diterbitkan pada akhir 2023.

Di Indonesia

Kajian dampak perubahan iklim dan pendidikan juga dilakukan di Asia Pasifik. Selain Indonesia, negara lain yang dikaji, seperti Bangladesh, India, Tuvalu, dan Vietnam. Sintesis yang disiapkan Jonghwi Park dari Kantor UNESCO Bangkok menyatakan studi kasus ini menunjukkan, perubahan iklim secara langsung, yaitu mengancam pendidikan melalui penghancuran sekolah dan harta benda, serta secara tidak langsung menempatkan pendidikan dalam bahaya dengan memaksa orang untuk melintasi perbatasan, tidak menjamin kependudukan resmi maupun hak atas pendidikan.

Setiap tahun selama dekade terakhir, sebagian besar pemindahan akibat bencana baru di dunia tercatat dari Asia Timur dan Selatan serta Pasifik. Siklon tropis, hujan monsun, dan banjir melanda daerah yang sangat rentan, terutama di Bangladesh dan India, daerah yang menjadi rumah bagi jutaan orang.

Baca juga: Krisis Iklim Rampas Hak Anak-anak

Mereka yang membuat keputusan untuk pindah dalam keadaan seperti itu dipaksa untuk pindah tanpa sadar. Banyak dari mereka condong ke daerah perkotaan sehingga menambah tekanan pada infrastruktur, sumber daya, dan layanan. Perubahan iklim dan urbanisasi diperkirakan akan memperburuk fenomena tersebut. Namun, meskipun perpindahan dan migrasi iklim telah dianggap sebagai salah satu masalah mobilitas manusia yang berdampak paling merugikan, masalah ini masih kurang terwakili dalam wacana, advokasi, dan penelitian, dan bahkan dalam kerangka SDG.

Untuk kasus Indonesia, analisis rencana relokasi Ibu Kota Negara Jakarta menjadi fokus utama studi, dengan perhatian khusus diberikan pada langkah-langkah yang disengaja untuk memastikan relokasi sekolah, guru, dan fasilitas pendidikan dalam kondisi yang baik. Temuan dari studi kasus di Indonesia dinilai dapat memberikan implikasi signifikan bagi beberapa kota besar pesisir atau pulau lainnya, seperti Bangkok dan Dhaka, yang kemungkinan akan menghadapi nasib serupa dalam waktu dekat.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 273,5 juta jiwa yang tersebar di 17.500 pulau antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Seperti negara kepulauan lainnya, Indonesia terkena dampak parah dari perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas siklon, curah hujan yang berlebihan, dan banjir.

Kerentanan geografis dan topologi terhadap perubahan iklim seperti itu diperparah faktor-faktor antropogenik, mulai dari urbanisasi yang cepat hingga kepadatan penduduk yang tinggi di kota-kota pesisir dan ketergantungan yang kuat pada dan ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan. Peristiwa iklim ekstrem yang diperparah oleh faktor-faktor antropogenik telah menggusur setengah juta orang di seluruh Indonesia setiap tahun sejak 2018.

Baca juga: Generasi Muda Perlu Mendapat Pendidikan tentang Krisis Iklim

Dengan sejumlah rencana dan langkah nasional untuk memitigasi dampak bencana dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024. Namun, dipertanyakan bagaimana posisi pendidikan dalam rencana mitigasi nasional seperti itu; apakah akses inklusif dan setara terhadap pendidikan berkualitas dan pembelajaran sepanjang hayat telah dianggap sebagai hak fundamental bagi pengungsi perubahan iklim dalam rencana nasional tersebut.

Pada tahun 2020, Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) mencatat 705.000 pengungsi baru akibat iklim di Indonesia dari Januari hingga Desember, dengan 161.000 pengungsi masih belum dapat kembali ke rumah mereka akibat bencana 2019. Banjir diperkirakan menjadi penyebab terbesar perpindahan perubahan iklim di Indonesia, diikuti oleh gempa bumi dan tsunami.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F01%2F28%2Fe8d4fc25-a31d-4139-ae31-ec626000d0b7_jpg.jpg)

Para pengungsi banjir dan tanah longsor bersantai di aula markas Komando Resor Militer (Korem) 131/Santiago di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (28/1/2023).

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tahun 2019, sekitar 70 persen sekolah di Indonesia (atau 250.000 sekolah) berada di daerah rawan bencana. Mulai tahun 2009, pemerintah memulai percontohan ”sekolah siaga bencana” di mana fasilitasnya dipelihara dan dipantau sesuai dengan Kerangka Kerja Sekolah Aman Komprehensif dan kurikulum serta kegiatan pembelajaran terintegrasi dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sejak 2015, ini telah ditingkatkan sebagai ”sekolah aman bencana”. Pada tahun 2018, sekitar 25.920 sekolah, atau 10 persen dari jumlah sekolah di daerah rawan bencana telah melaksanakan pendidikan PRB.

Membuat kemajuan

Indonesia dinilai telah membuat kemajuan luar biasa dalam mempersiapkan, memitigasi, dan merespons bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Namun, masih ditemui berbagai hambatan kebijakan tata kelola dan koordinasi PRB yang rumit. Koordinasi yang tidak jelas di antara berbagai tingkat pelaku pemerintah dalam penanggulangan bencana, yaitu BNPB, BPBD, dan aktor non-negara, seperti bantuan internasional dan masyarakat sipil.

Hambatannya tidak sekadar pada langkah-langkah penyediaan pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional untuk penanggulangan bencana (misalnya Kemendikbudristek dikecualikan dari penanggulangan bencana nasional panitia pengarah), tetapi juga kurangnya data pengungsian bencana yang terpilah, Tidak adanya indikator untuk melacak profil dan status pengungsi karena iklim (misalnya usia, jenis kelamin, kembali ke rumah atau tetap mengungsi) dalam database manajemen bencana. Hal ini menciptakan kesulitan dalam memberikan langkah-langkah kebijakan berbasis bukti untuk penyediaan bantuan yang lebih baik.

Baca juga: Beban Berat Generasi Muda Mengatasi Krisis Iklim

Indonesia didorong untuk melaksanakan pendekatan terpadu untuk pendidikan PRB dan pendidikan iklim. Hal ini pernting karena rendahnya pemahaman siswa dan kesalahan persepsi guru tentang PRB; kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pendidikan literasi iklim dalam kurikulum sekolah dan pembelajaran sepanjang hayat.

Terkait adanya penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi, ditemui proses pendaftaran rumah tangga ke tempat tinggal baru dan pemindahan siswa ke sekolah baru yang rumit dan tertunda; distribusi sekolah yang tidak merata di zona-zona untuk memenuhi tuntutan.

Aksi unjuk rasa mengenai perubahan iklim global di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (20/9/2019). Kegiatan itu dihadiri ratusan hingga ribuan peserta dari berbagai kalangan, dari yang berusia sekolah hingga profesional.

Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Jakarta, ada komunikasi yang terbatas tentang relokasi Jakarta. Prioritas pemerintah diberikan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur, mengakibatkan perkiraan siswa, guru, dan sekolah yang akan direlokasi tidak diketahui; kekurangan fasilitas sekolah yang signifikan di Kalimantan Timur untuk menampung populasi siswa yang direlokasi dari Jakarta.

Dalam hal hambatan kelembagaan, ada akuntabilitas yang tidak jelas dalam pemeliharaan gedung sekolah. Selain itu, juga perlu diperhatikan fasilitas sekolah yang menjadi tempat penampungan darurat untuk waktu yang lama, mengganggu pembelajaran siswa. Ada persyaratan seragam masih berlaku dalam keadaan darurat, mencegah peserta didik pengungsi untuk kembali ke sekolah. Ada juga kurangnya kesiapan untuk pembelajaran jarak jauh dari segi infrastruktur, kapasitas guru, dan sumber belajar.

Dari sisi individu, dirasakan kurangnya sumber daya keuangan untuk mendukung kelangsungan belajar selama dan setelah bencana iklim. Rasa tidak aman dalam bepergian ke sekolah setelah peristiwa iklim dan belajar di sekolah yang rusak. Kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk dukungan akademik dan psikologis.

Baca juga: Anak Muda Bergerak Menjaga Iklim

Dukungan terbatas untuk siswa yang lebih tua karena bantuan dari pemerintah dan bantuan internasional memprioritaskan anak-anak yang lebih muda semakin membahayakan tingkat penyelesaian pendidikan. Risiko diperparah pada anak perempuan dan perempuan dalam keadaan darurat, seperti yang ditunjukkan dalam bukti lonjakan pernikahan anak di bawah pandemi Covid-19 dan tingginya angka putus sekolah di kalangan anak perempuan.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meninjau sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur, Selasa (23/11/2022).

Secara terpisah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim saat mengunjungi sejumlah satuan pendidikan yang rusak di Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, mengatakan, Kemendikbudristek akan terus berupaya menghadirkan berbagai dukungan untuk mempercepat pemulihan satuan pendidikan dan warga pendidikan dari dampak bencana. Perbaikan bangunan sekolah akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk memenuhi hak belajar anak, lanjut Nadiem, beragam moda pembelajaran dapat diterapkan dalam masa tanggap darurat ini. Kewenangan pengelolaannya menyesuaikan situasi dan kondisi peserta didik, pendidik, dan sarana yang ada. Pengaturannya akan dikembalikan kepada dinas pendidikan setempat sesuai kewenangan. ”Namun, kita harus utamakan keselamatan dan pemulihan dari trauma akibat bencana yang dialami,” ujar Nadiem

Imelda Usnadibrata, Head of Education Save the Children Indonesia, organisasi yang fokus terhadap anak, menilai, anak-anak korban bencana/gempa penting untuk segera mendapatkan layanan dukungan psikososial. ”Pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi, apa pun situasinya, termasuk dalam situasi darurat,” katanya.