Hutan, Pangan, dan Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca di Indonesia sejauh ini bersumber utama dari sektor kehutanan dan pertanian. Di sisi lain, pemanfaatan kedua sektor itu melalui sistem agroforestri berpotensi membantu memenuhi target penurunan emisi

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F11%2F01c21a33-c1c0-4e2c-bde7-6a09c30b5d77_jpg.jpg)

Tebangan hutan dibawa truk di Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Rabu (9/11/2022).

Sektor kehutanan dan tata guna lahan untuk pertanian telah menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Reformasi di dua sektor ini menjadi kunci untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebebesar 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri. Sistem wanatani berpotensimembantu memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca, sekaligus membantu menyediakan kebutuhan pangan.

Laporan sintesis terbaru Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang dikeluarkan pekan lalu telah menyoroti kebutuhan kritis untuk mengubah sistem pemenuhan pangan guna memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Laporan ini juga menggarisbawahi bahwa 22 persen emisi gas rumah kaca (GRK) global saat ini berasal dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.

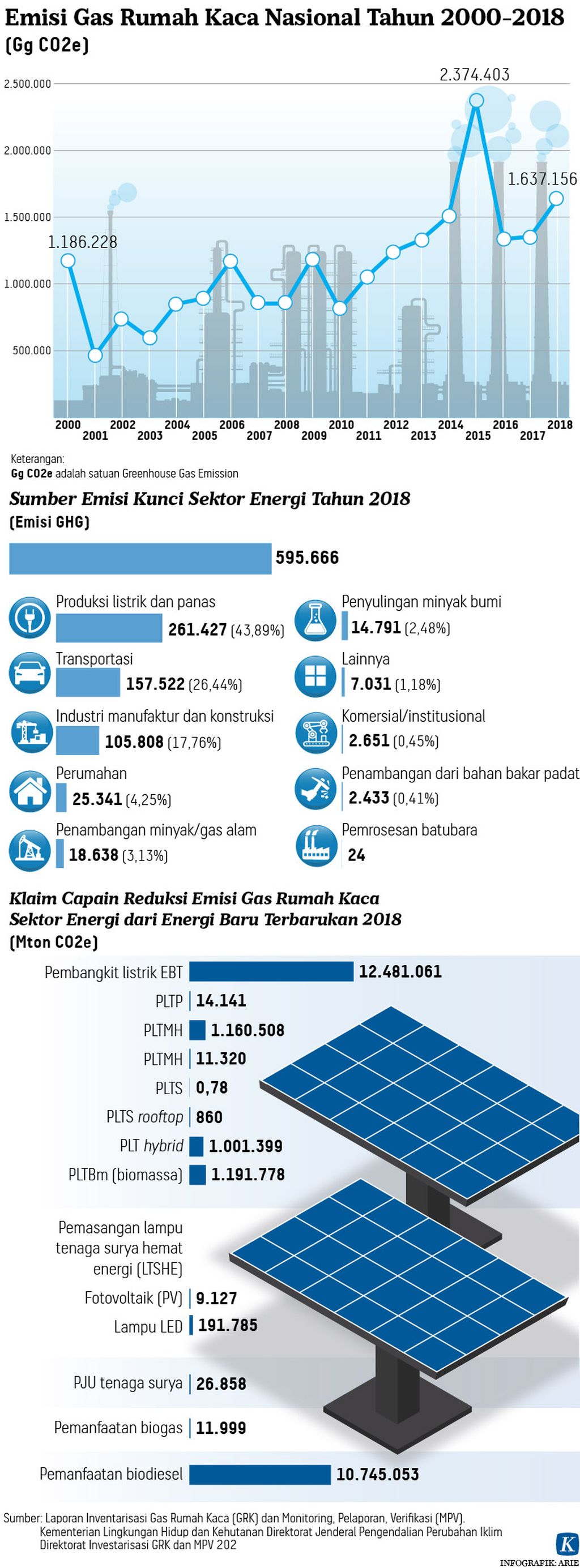

Di Indonesia, sektor pangan dan kehutanan juga menjadi penyumbang utama emisi GRK. Hasil penghitungan inventarisasi GRK nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, tingkat emisi GRK di tahun 2019 sebesar 1.866.552 Gg CO2e (gigagram setara karbon dioksida).

Bertani di hutan, bisa menjadi jalan keluar untuk membantu sektor kehutanan dan sekaligus juga pertanian mencapai nol emisi.

Dari jumlah ini, sebanyak 924.853 Gg CO2e emisi dari sektor kehutanan serta kebakaran gambut, disusul sektor energi sebesar 638.808 Gg CO2e. Sektor limbah menyumbang emisi 134.119 Gg CO2e, sektor pertanian menyumbang emisi sebesar 108.598 Gg CO2e, dan proses industri serta penggunaan produk 60.175 Gg CO2e. Jadi, gabungan sektor kehutanan dan pertanian bisa menyumbang hampir 60 persen emisi GRK.

Pada September 2022, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi GRK menjadi sebesar 31,89 persen melalui dokumen kontribusi nasional yang diperbarui (Enhanced NDC). Target sebelumnya 29 persen.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah menetapkan target gas emisi karbon dari sektor kehutanan menjadi nihil pada 2030. Asumsinya, pada tahun itu, deforestasi telah sepenuhnya bisa digantikan oleh rehabilitasi atau reforestasi di lahan-lahan yang saat ini kritis.

Implementasi NDC ini juga menuntut sejumlah tindakan korektif. Paling utama harus ada penurunan signifikan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, melalui moratorium sawit dan implementasi penghentian pemberian perizinan berusaha pada hutan alam primer dan lahan gambut. Berikutnya, dilakukan pencegahan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui rehabilitasi lahan gambut.

Baca Juga: Target Penurunan Emisi Kian Menantang

Data KLHK, Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi bersih pada 2019-2020 seluas 115.459 hektar (ha) dibandingkan tahun 2018-2019 sebesar 462.460 ha. Tren kasus karhutla di Indonesia sejak 2019 hingga 2022 juga cenderung menurun.

Namun, perlu dicatat bahwa sejak 2020 terjadi fenomena La Nina, yang membuat cuaca di Indonesia cenderung lebih basah. Kita tetap perlu mewaspadai terhadap kemungkinan terjadinya El Nino pada tahun-tahun mendatang, yang dalam beberapa kejadian, seperti 1997/1998 dan 2015 memicu kebakaran hutan dan lahan sangat besar.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F94a33f22-6d72-4625-b662-ef4cc81d9392_jpeg.jpg)

Kendaraan melalui jalan yang diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, pertengahan September 2015 di pagi hari.

Selain itu, penurunan emisi GRK menuju FOLU (Forestry and Other Land Uses) Net Sink juga telah dituangkan dalam dokumen Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience (LTS-LCCR). Salah satu aksi mitigasi sektor FOLU, yaitu pengelolaan hutan lestari melalui penerapan multiusaha kehutanan.

Dalam diskusi daring Pojok Iklim-KLHK edisi bulan lalu,Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, multiusaha kehutanan merupakan salah satu konsep pengelolaan lahan berbasis lanskap yang memiliki peranan dalam mendukung pencapaian enhanced NDC dan pemenuhan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

”Sebagai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, multiusaha kehutanan dapat diterapkan oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dalam rangka meningkatkan aktivitas bisnis perusahaan di dalam kawasan hutan,” kata Sarwono.

Baca Juga: Komitmen Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Sementara Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Khairi Wenda mengatakan, dengan adanya multiusaha kehutanan, PBPH yang diberikan kini tidak hanya berorientasi pada kayu, tetapi harus dapat mengoptimalkan seluruh potensi kehutanan. Termasuk pemanfaatan jasa lingkungan hingga hasil hutan bukan kayu.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F06%2F08%2F3fa512eb-30dd-469f-80f1-4881bccaa75b_jpg.jpg)

Salah satu pohon kenari berusia puluhan tahun di Desa Sebelei, Kecamatan Makian Barat, Pulau Makian, Halmahera Selatan, Maluku Utara, awal Juni 2021. Buah dari pohon kenari ini menjadi salah satu hasil hutan bukan kayu yang dikelola masyarakat Desa Sebelai.

Wenda mengatakan, berdasarkan data Kementerian LHK per tanggal 8 September 2022, sebanyak 30 juta ha kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk multiusaha kehutanan oleh pemegang para PBPH. Potensi ini tersebar di pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan, di hutan tanaman industri (HTI) seluas 11,09 juta ha, di hutan alam (HA/HPH) seluas 18,28 juta ha dan kawasan restorasi ekosistem (RE) seluas 0,6 juta ha.

Pendekatan wanatani

Pengelolaan hutan lestari artinya memanfaatkan hasil hutan nonkayu sebagai platform bisnis kehutanan.Terkait hal ini, sistem agroforestri atau wanatani, yaitu bertani di hutan, bisa menjadi jalan keluar untuk membantu sektor kehutanan dan sekaligus juga pertanian mencapai nol emisi.

Alih-alih membuka hutan dengan dalih untuk produksi pangan sebagaimaan saat ini dilakukan dengan proyek lumbung pangan (food estate) atau bentala pangan, kita dituntut untuk mengimbangi emisi GRK dari sektor pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan luas tutupan pohon di perkebunan menggunakan prinsip wanatani. Secara tradisional, sejumlah masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia sebenarnya telah menerapkan sistem wanatani.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F29%2F991ac55e-5d39-463d-b381-74279e1d2c0c_jpg.jpg)

Singkong di lumbung pangan Desa Tewai Baru, Gunung Mas, ditanam di lahan bekas hutan. Tanaman singkong ini terlihat kurus dan tak terawat padahal sudah berumur lebih dari satu tahun, Minggu (24/7/2022),

Laporan Paul Burgess, profesor pertanian berkelanjutan dan agroforestri di Cranfield University, Inggris dan tim untuk Woodland Trust (2022) menunjukkan, menanam pohon di samping tanaman pertanian, yang dikenal sebagai silvoarable agroforestry, dapat mengunci delapan ton setara CO2 per ha per tahun selama 30 tahun. Dengan sistem wanatani ini, di mana 400 pohon per ha ditanam di padang rumput untuk ternak, misalnya, diperkirakan akan mengunci 16 ton setara CO2 per tahun selama 40 tahun.

Burgess menghitung, dengan asumsi tidak ada pengurangan lain dalam emisi pertanian, menetapkan agroforestri pada 20 persen lahan subur dan 30 persen padang rumput dapat memungkinkan emisi terkait pertanian di Inggris mencapai nol bersih pada 2050 sambil mempertahankan tingkat produksi pangan yang tinggi. ”Mengintegrasikan pohon ke dalam sistem pertanian juga dapat memberikan manfaat bagi satwa liar, meningkatkan kesehatan tanah, dan limpasan dan aliran air yang moderat. Ini juga dapat mengarah pada peningkatan jasa ekosistem lainnya termasuk pengendalian hama dalam sistem organik, dan penyerbukan,” sebut Burgess.

Potensi sistem wanatani di Indonesia sebenarnya juga sangat menjanjikan, tapi selama ini seolah tenggelam dengan produksi hutan dari kayunya saja. Hasil kajian Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) tahun 2022 menyebutkan, ada tujuh komoditas wanatani di Indonesia yang prospektif untuk dikembangkan untuk multiusaha kehutanan, dengan mempertimbangkan pasar internasional, kelayakan finansial pada tahap budidaya dan pengolahan, dan skala investasi.

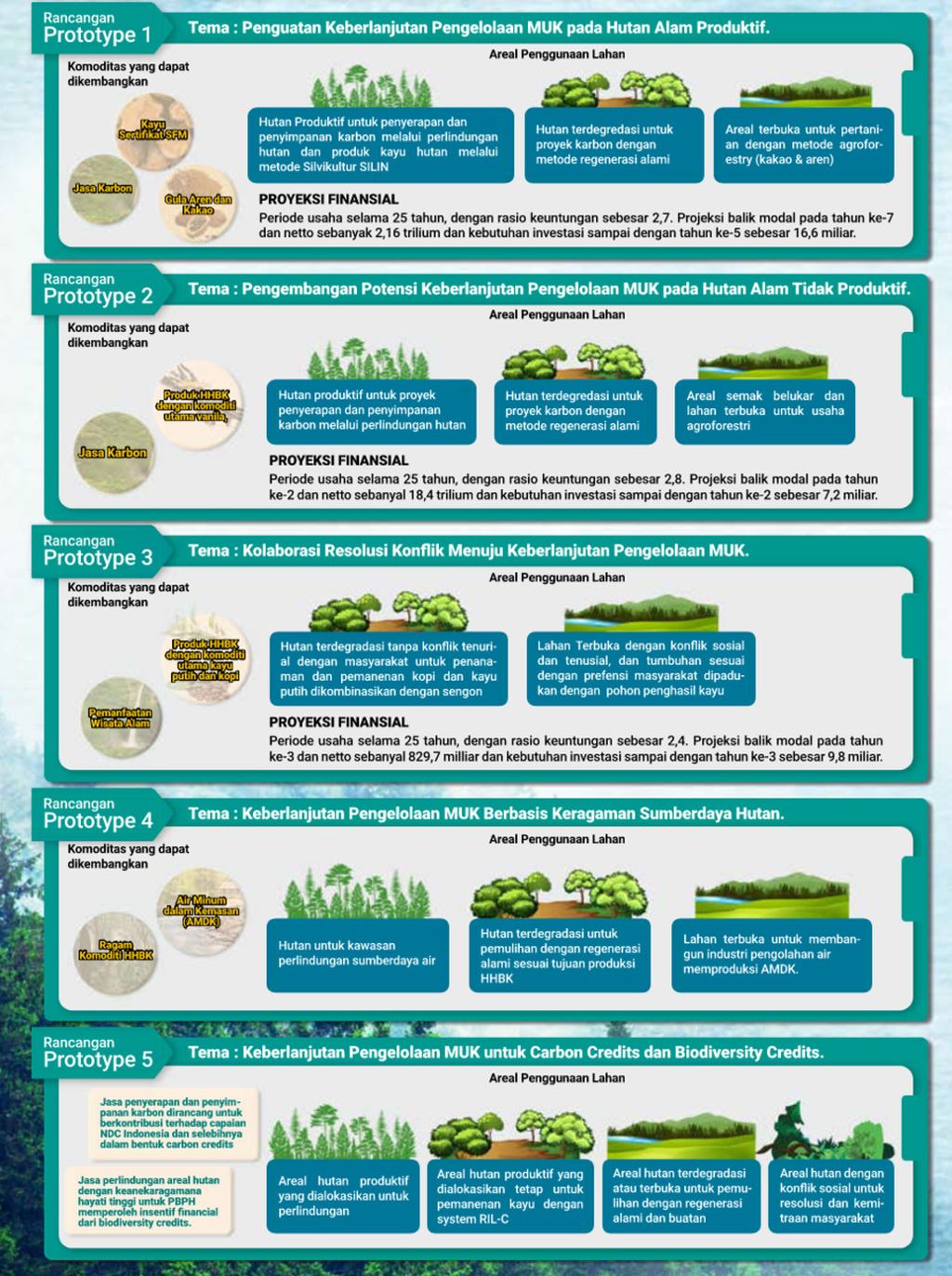

Potensi usaha kehutanan dengan sistem wanatani yang dapat menjadi penopang dan pengganti produktifitas komoditas hutan nonkayu di Indonesia.

Ketujuh komoditas tersebut adalah kakao, kopi, kayu putih, aren, vanili, air minum, dan kredit karbon. Komoditas aren (arenga) misalnya, memiliki potensi pasar sangat menjanjikan. Pasar gula aren dunia dengan kode HS 170290 sejauh ini melibatkan sepuluh importir besar, dengan China sebagai importir terbesar dengan nilai 336,9 juta dollar AS, diikuti oleh Perancis 282,5 juta dollar AS, dan Thailand 240 juta dollar AS.

Indonesia merupakan importir terbesar ke-7 dengan nilai 89,1 juta dollar AS, sekalipun di sisi lain juga mengekspor gula aren senilai 81,2 juta dollar AS atau sekitar 3,8 persen dari kebutuhan dunia. Pertumbuhan ekspor gula aren Indonesia mencapai 14 persen dengan pertumbuhan permintaan dunia 10,6 persen, yang menunjukkan keunggulan kompetitif komoditas ekspor ini.

Menurut penghitungan LEI, satu hektar lahan aren bisa memberikan net present value (NPV) sekitar Rp 2,1 miliar danbenefit cost ratio2.329. Potensi kentungan investasi wanatani aren, yang merupakan salah satu tanaman endemik di Indonesia dan bisa tumbuh di hutan ini, tidak kalah dibandingkan dengan industri perkebunan sawit.

Prototipe skema multiusaha kehutanan yang digagas KADIN Indonesia dan Lembaga Ekolabel Indonesia.

Contoh lain adalah kayu putih (Melaleuca leucadendra). Dalam pasar global Indonesia bukan pemain besar kayu putih dengan peringkat hanya ke-64 dan nilainya 271,1 juta dollar AS. Padahal, permintaan kayu putih untuk kebutuhan medis dinilai sangat besar, mencapai 356,7 miliar dollar AS pada 2021, meningkat sebesar 5,6 persen per tahun. Amerika Serikat merupakan importir terbesar dengan nilai 65,6 miliar dollar AS pada 2021 dengan pertumbuhan 6,7 persen per tahun.

Penghitungan LEI, perkebunan kayu putih selama kurun waktu 15 tahun bisa menghasilkan produksi 123.770 kg daun basah per ha dengan harga di tingkat petani Rp 1.000 per kg, bisa menghasilkan Rp 123.770.000 per ha per tahun dengan total biaya Rp 103.650.000/ha/tahun. Dengan demikian benefit cost ratio perkebunan kayu putih sebesar 1.194 dan NPV Rp2.602.892.

Studi kasus bisnis di Pabrik Minyak Kayu Putih Sendang Mole di Yogyakarta dengan kapasitas terpasang 10 ton per hari daun kayu putih basah bisamemproses 2.500 ton per tahun daun basah dan menghasilkan 26,3 ton minyak kayu putih menunjukkan bisnis yang layak dengan NPV Rp 27,9 miliar dan benefit cost ratio2.228 dengan catatan harga minyak kayu putih saat ini Rp 300.000.000per ton.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F12%2F31%2F10ac7fe4-b511-4db6-8b90-3d539053810f_jpg.jpg)

Ishak Warnares memanen daun kayu putih di Kampung Rimba Jaya, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (30/4/2021).

Berbagai kajian tentang sistem wanatani telah menunjukkan betapa banyak kebaikan yang dapat dihasilkan dengan memiliki lebih banyak pohon dalam lanskap pertanian kita. Terkait bahan pangan pokok, Indonesia juga memiliki sejumlah tanaman endemik yang bisa tumbuh bersama hutan. Misalnya sagu dan beragam umbi-umbian endemik, yang selama ini cenderung terbaikan oleh kebijakan pangan bias beras.

Tidak hanya memberikan kontribusi penting untuk mengatasi perubahan iklim dan membantu membalikkan penurunan keanekaragaman hayati, wanatani juga bisa mendukung bisnis pertanian untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan menjadi lebih tahan terhadap jenis guncangan keuangan, sosial dan lingkungan yang mungkin menjadi bagian dari masa depan.