Ketika Peniup Peluit Kehilangan Kepercayaan kepada Jurnalisme

Peniup peluit yang memiliki peran kunci dalam investigasi saat ini semakin kehilangan kepercayaan kepada jurnalisme, membuat peran penting media sebagai anjing penjaga kian sulit dipertahankan.

Selamatkan Jurnalisme Bukan dengan Sekoci

Peniup peluit atau whistleblower memiliki peran kunci dalam laporan investigasi di media massa. Namun, para peniup peluit saat ini semakin kehilangan kepercayaan kepada media arus utama (mainstream), membuat peran penting media sebagai anjing penjaga semakin sulit dipertahankan.

Terungkapnya skandal Watergate merupakan salah satu contoh klasik jurnalisme investigatif. Kerja keras dua wartawan Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, layak diacungi jempol. Namun, yang tak boleh dilupakan adalah keberadaan peniup peluit atau whistleblower.

Hampir semua informasi Woodward dan Bernstein berasal dari sumber anonim yang mereka sebut Deep Throat, yang pada tahun 2005 terungkap sebagai W Mark Felt, mantan Direktur Asosiasi Federal Bureau of Investigation (FBI). Mark Felt adalah tokoh kunci dalam skandal Watergate yang menjatuhkan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon.

Kolaborasi orang dalam lembaga yang menjadi peniup peluit dengan media massa telah mengungkap beberapa skandal dan korupsi di berbagai tingkatan, termasuk penipuan ilmiah hingga pelecehan seksual di institusi keagamaan. Bisa dipastikan, dalam setiap laporan investigasi media yang sukses, ada peran peniup peluit, yang memberikan informasi mengenai penyimpangan dari dalam.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F03%2F04%2F0f240e33-8be9-408a-bf89-7d8996e991f3_jpg.jpg)

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan kepada wartawan saat mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Sebanyak 26 korban dengan luka bakar di atas 50 persen dirawat di RSPP. Namun, satu orang meninggal karena luka bakarnya mendekati 100 persen.

Contoh lain dari peran penting peniup peluit yang berhasil membuka penyimpangan dari dalam adalah Edward Snowden.

Mantan konsultan intelijen komputer ini diam-diam merilis dokumen program-program National Security Agency (NSA) Amerika Serikat yang amat rahasia kepada wartawan di The Guardian dan Washington Post pada 2013. Snowden lalu didakwa melanggar Undang-Undang Spionase sehingga membuatnya mencari suaka di Rusia.

Baca juga : Survei Litbang "Kompas": Publik Inginkan Kedalaman Berita

Sebagaimana yang disampaikan National Whistleblower Center (NWC) di laman situsnya, peniup peluit adalah mereka yang mempertaruhkan reputasi dan karier, dan kadang-kadang bahkan mempertaruhkan nyawa, ketika mereka melaporkan kesalahan.

Untuk sampai pada tahap ini, seorang peniup peluit harus melakukan lompatan keyakinan. Dia membutuhkan kepercayaan yang signifikan baik kepada sang jurnalis yang dipilihmaupun medianya, termasuk juga memperhitungkan respons publik jika cerita itu terpublikasikan.

Di tengah krisis yang melanda media saat ini, apakah para peniup peluit masih percaya kepada jurnalisme dan kemungkinan terjadinya perubahan atas informasi penting yang akan disampaikan dengan taruhan nyawa?

Krisis kepercayaan

Sebuah studi dari University of Georgia (UGA) yang diterbitkan di jurnal Journalism Practice pada Desember 2022 menemukan bahwa banyak peniup peluit yang berkolaborasi dengan jurnalis di masa lalu tak lagi percaya bahwa media memiliki kemampuan sama untuk melakukan perubahan. Bahkan, mereka merasa dikecewakan oleh sistem yang pernah mereka percayai.

Ketidakpercayaan pada institusi media menyebabkan skeptisisme. ”Jika Anda tidak percaya bahwa media atau jurnalis dapat membawa Anda melewati garis akhir—dapat memengaruhi perubahan, menarik perhatian cukup, dan menarik perhatian orang yang tepat—maka Anda kehilangan kepercayaan,” kata Karin Assmann, pemimpin studi dan asisten profesor di Grady College of Journalism and Mass Communication UGA.

Baca juga : Tingkat Kepercayaan pada Media di Indonesia Tertinggi di Dunia

Studi Assmann terinspirasi oleh kariernya sendiri sebagai jurnalis. Dalam kajian ini, dia mewawancarai 16 peniup peluit yang pernah berkolaborasi dengan jurnalis antara tahun 1970-an dan 2010-an. Hampir semua peniup peluit ini dulu bekerja untuk lembaga pemerintah AS dan beberapa di antaranya cukup menonjol, termasuk Daniel Ellsberg dan Jeff Wigand.

Ellsberg adalah ekonom, aktivis, dan mantan analis militer AS. Pada tahun 1971, ia merilis Pentagon Papers, sebuah kajian rahasia Pentagon dari keputusan Pemerintahan AS dalam hubungannya dengan Perang Vietnam ke The New York Times, Washington Post, dan surat kabar lain.

Sementara Wigand adalah biokimiawan yang bekerja di salah satu perusahaan rokok Brown & Williamson di Kentucky. Dia dikenal secara nasional sebagai peniup peluit ketika pada 4 Februari 1996 ia tampil dalam program berita CBS, 60 Minutes. Saat itu ia mengungkap Brown & Williamson memanipulasi pencampuran tembakaunya dengan bahan kimia seperti amonia demi meningkatkan efek nikotin pada asap rokok.

Assmann membahas keputusan para peniup peluit ini untuk pergi ke pers, pengalaman mereka selama wawancara, dan refleksi mereka tentang bagaimana media telah berubah. Dia kemudian menganalisis wawancara ini melalui lensa logika institusional, rangkaian praktik, dan nilai yang mengatur lingkungan sosial tertentu.

Dia mencatat bahwa peniup peluit awalnya adalah konsumen berita, sama seperti orang lain. Mereka memiliki pemahaman luar tentang logika institusional jurnalisme, yang harus mereka anggap jauh lebih berharga dan dapat dipercaya dari logika institusi mereka sendiri, sehingga memutuskan untuk menggunakan yang pertama untuk mengungkap yang terakhir.

Baca juga : Saatnya Bangun Kepercayaan

Assmann menemukan bahwa peniup peluit tertarik pada jurnalis karena tumpang tindih antara motif mereka sendiri dan persepsi mereka tentang motif jurnalis untuk menjaga kekuasaan dan mengadvokasi kepentingan publik.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F02%2F09%2Fc0f09307-f690-40b8-b8d7-529d7a918128_jpg.jpg)

Sejumlah pewarta dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, seniman, dan beberapa elemen masyarakat menggelar aksi peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2014). Dalam aksi ini, para peserta aksi juga membagikan pamflet berisi ajakan peningkatan profesionalisme jurnalis dan kebebasan pers serta tuntutan pengusutan berbagai kasus kekerasan yang menimpa jurnalis dalam tugasnya.

Tujuan mereka adalah untuk menghasilkan perubahan sosial. Jadi, pengakuan nama dan status jurnalis yang mereka dekati berperan amat besar dalam kriteria kepercayaan mereka. Selain itu, jurnalis atau media yang dipilih dianggap memiliki komitmen melindungi identitas mereka dan cakap menampilkan data yang diberikan.

Namun, wawancara Assmann terhadap para peniup peluit ini menemukan, sekitar setengahnya sekarang melihat media berita sebagai antagonis dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memenuhi peran yang mereka harapkan ketika mereka mengungkapkannya.

”Mereka dengan beragam menggambarkan media berita sebagai korup, bias, terpolitisasi, mementingkan diri sendiri, terikat pada pemerintah, dan mengabaikan sumber mereka,” tulis Assmann.

Beberapa dari keraguan mereka berakar pada kegagalan jurnalis yang bekerja dengan mereka. Misalnya, dalam satu kasus, jurnalis menyebutkan pelapor pada konferensi pers tanpa persetujuannya. Yang lainnya didasarkan pada kecenderungan publik saat ini yang lebih sinis terhadap pers.

Disrupsi media sosial

Para peniup peluit ini juga menyampaikan bahwa media berita tidak sekuat beberapa dekade terakhir. Kebanyakan di antara mereka percaya bahwa publik cenderung tidak menonton berita atau membaca koran, tetapi lebih kerap menonton Youtube dan membaca cuitan di media sosial sebagai gantinya.

Dalam kasus di Indonesia, beberapa informasi penting saat ini lebih dulu ditemukan di media sosial dan baru kemudian diulas di media massa arus utama. Sepertinya, apa yang disampaikan para peniup peluit ini sejalan dengan tren saat ini mengenai disrupsi media media sosial yang mulai menggeser kekuatan media arus utama.

Mereka dengan beragam menggambarkan media berita sebagai korup, bias, terpolitisasi, mementingkan diri sendiri, terikat pada pemerintah, dan mengabaikan sumber mereka.

Meski demikian, para peniup peluit ini juga merasa lebih waswas dengan strategi membocorkan informasi di media sosial karena kecanggihan alat pengawasan pemerintah dan kerentanan terhadap penyensoran oleh platform media sosial itu sendiri.

”Hal lain tentang pelapor adalah bahwa kepercayaan mereka pada institusi mereka sendiri telah rusak,” kata Assmann, sebagaimana ditulisnya di laman UGA.

”Begitu banyak dari mereka melihat jurnalisme sebagai institusi yang rusak karena mungkin memiliki ideologi yang memberi tahu mereka bahwa kepemilikan perusahaan menentukan bagaimana berita disebarkan. Dengan cara sama, mungkin kepemilikan perusahaan bertanggung jawab atas apa pun yang mereka laporkan,” ujarnya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F11%2F2aba8c1d-fa48-4a25-98c9-4c8c5e21d487_jpg.jpg)

Berita tentang bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat menjadi berita utama di sejumlah koran yang terbit pada Rabu (10/11/2022).

Krisis ruang redaksi

Dalam studinya, Assmann juga membuat katalog tentang cara para pelapor memilih jurnalis. Mereka mencari individu dengan garis besar yang mapan, pengalaman melaporkan tentang topik tertentu, dan audiens yang berdedikasi.

”Pelapor berbicara tentang individu dan institusi. Jeff Wigand, misalnya, sangat strategis,” kata Assmann, menyoroti mantan eksekutif perusahaan tembakau yang melaporkan bahwa bahan kimia ditambahkan pada campuran tembakau untuk meningkatkan efek nikotin.

”Dia melihat program berita CBS, 60 Minutes, melihat peringkatnya. Dia tahu program itu akan menjangkau jutaan orang,” ungkapnya.

Contoh lain dari penelitian tersebut adalah Tom Drake, yang membeberkan pengeluaran berlebihan di Badan Keamanan Nasional pada tahun 2010. Drake mengandalkan anonimitas untuk keselamatannya sendiri, dan dia mencari jurnalis khusus yang akan memahami nuansa enkripsi dan komunitas intelijen untuk memastikan laporannya dipahami dan dilaporkan dengan baik.

”Dia harus menemukan seseorang yang memahami enkripsi, yang akan membeli semua perlindungan yang dia siapkan untuk membagikan apa yang harus dia bagikan tanpa ketahuan,” kata Assmann.

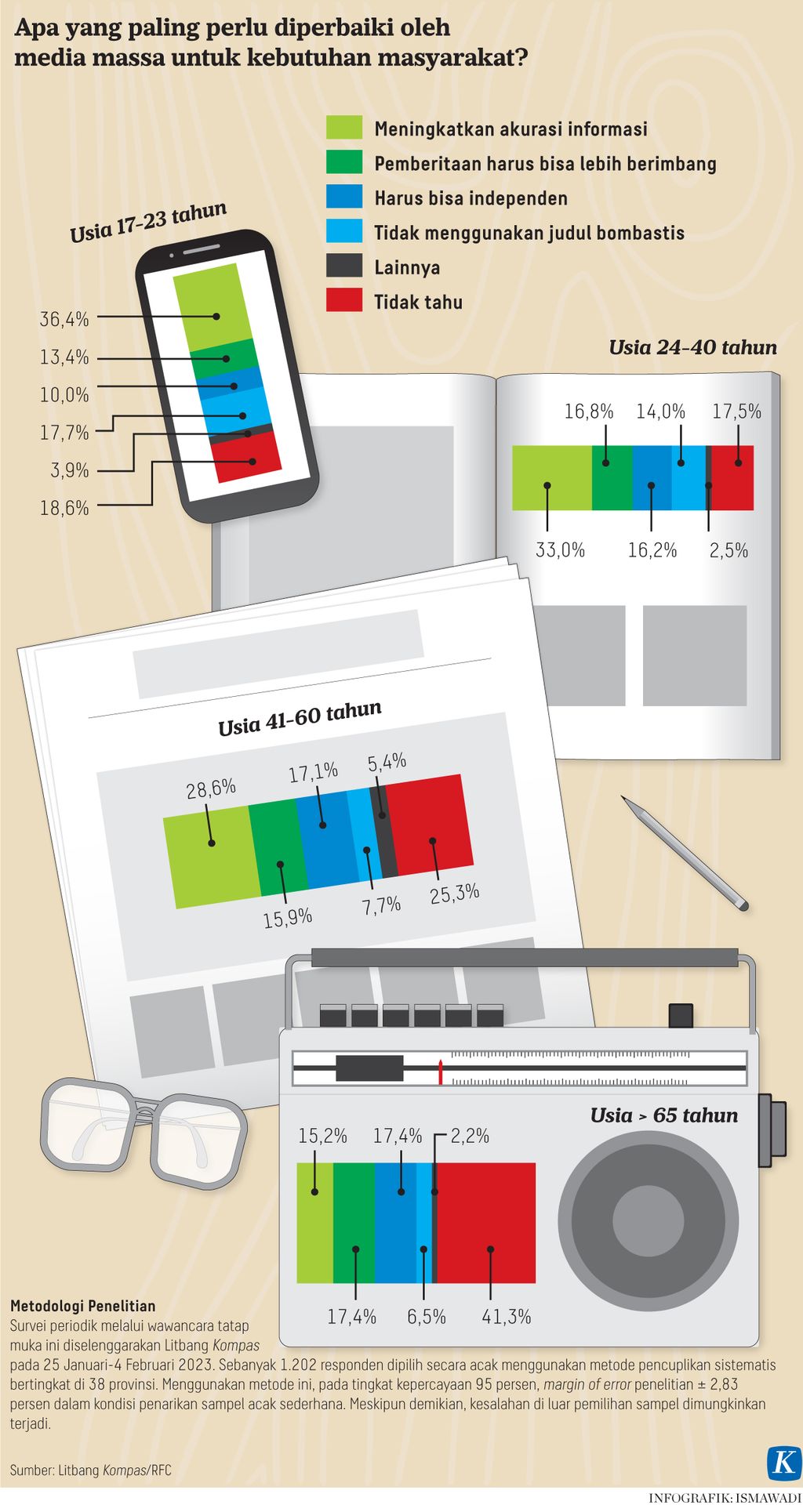

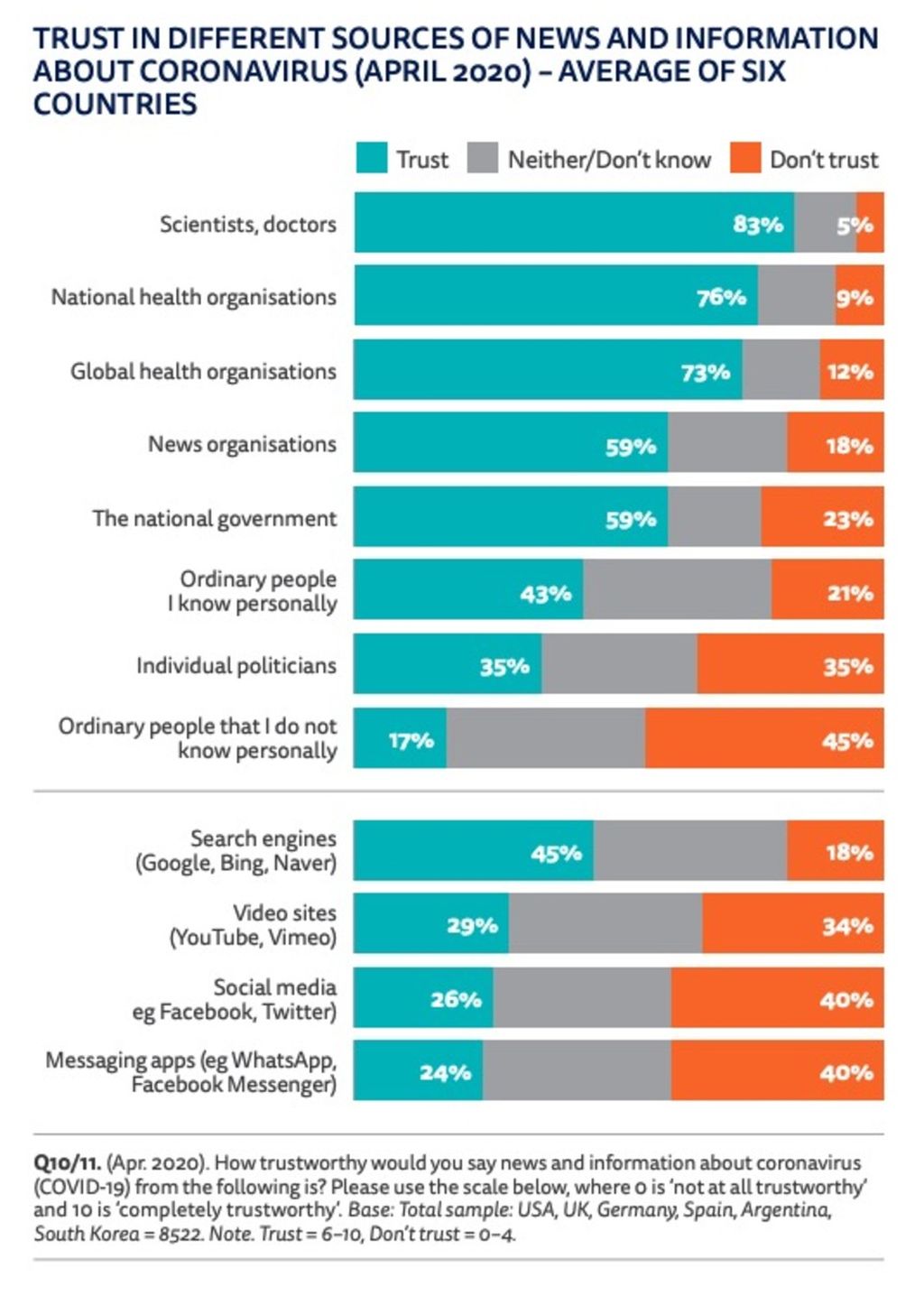

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah entitas terkait krisis Covid-19. Media massa dianggap memiliki kepercayaan publik sebanding dengan pemerintahan pusat. Responden sebanyak 8.522 orang dari enam negara (AS, Argentina, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Korea Selatan).

”Itu adalah contoh ekstrem, tetapi orang lain mengikuti logika yang sama dan memilih siapa yang mereka lihat sebagai ahli materi pelajaran. Keahlian semacam itu sekarang jarang ada, menurut saya, dalam lanskap media saat ini,” ujarnya.

Menurut Assmann, reporter saat ini cenderung meliput banyak topik, tetapi tidak mendalaminya dengan spesifik. ”(Jika tidak punya keahlian) Bagaimana cara Anda membangun kepercayaan? Bagaimana cara orang mengenali Anda sebagai seseorang yang ahli dalam bidang tertentu?” katanya.

Algoritma media saat ini yang lebih didorong oleh kuantitas berita, berapa sering dan berapa banyak orang yang mengeklik berita itu, tanpa memedulikan dampaknya lebih luas, telah mereduksi kerja-kerja jurnalisme mendalam dan investigatif.

Selain itu, faktor lain yang memperdalam krisis publik terhadap media massa saat ini adalah menguatnya bias dalam pemberitaan karena pagar api ruang redaksi dan bisnis yang mengabur serta praktik swasensor yang menguat.

Pada akhirnya, krisis di dalam ruang redaksi ini membuat para peniup peluit, yang dulu berharap pada media untuk melakukan perubahan, kini memilih bungkam.