Limbung Pangan di Merauke

Pembangunan lumbung pangan di Merauke dengan meminggirkan sistem pangan Marind-anim telah memicu kerentanan pangan dan kesehatan orang asli Papua. Hal ini merupakan bentuk gastrokolonialisme.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F08%2F0e99a121-9c58-4b71-9d25-05168c271718_jpg.jpg)

Seorang anak melintasi tumpukan hasil memungut sisa-sisa hasil hutan di sekitar bivak di Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (11/11/2022).

JAKARTA, KOMPAS - Proses panjang cetak sawah di Merauke telah menjadikan wilayah paling timur Indonesia ini sebagai lumbung beras di Papua. Sekalipun surplus beras, skema pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional itu menyebabkan masyarakat lokal di Merauke limbung pangan.

Upaya membangun lumbung beras dengan berbagai proyek cetak sawah di Merauke telah dimulai sejak 1955 saat Papua masih dikuasai Belanda, dengan dibangunnya rice bedrifjk (perusahaan padi) dan cetak sawah di Distrik Kurik. Setelah menjadi bagian Indonesia, upaya cetak sawah baru di Merauke terus dilakukan dengan mendatangkan para transmigran sejak 1970-an.

Perubahan lahan besar-besaran di Merauke terutama terjadi setelah hutan telah menjadi bagian penting dari sistem pangan mereka dikonversi untuk proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Sejak itu, sekitar 1,2 juta hektar tanah dan hutan yang sebelumnya menjadi ulayat Marind Anim dikonversi, di bawah slogan "beri makan Indonesia dan beri makan dunia."

Setelah sempat terhenti, Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali cita-cita menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan itu. Rencana lumbung pangan di Merauke telah menjadi bagian dalam program ketahanan pangan nasional dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan transformasi di berbagai sektor.

Tak hanya menyebabkan kerentanan pangan, kebijakan pembangunan seperti ini juga berpotensi menghapus identitas budaya, pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal tentang pangan dan kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan, program food estate menjadi proyek prioritas strategis dan Merauke menjadi salah satu lokasinya. Upaya cetak sawah baru terus dilakukan, sejalan dengan pembukaan hutan untuk agroindustri perkebunan dan kayu.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F11%2Ffafe64df-d816-441e-a5fd-4f33d4a5a325_jpg.jpg)

Pompa air peninggalan Belanda yang digunakan untuk mengairi areal persawahan di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Merauke, Papua, Selasa (8/11/2022). Wilayah di timur Indonesia itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda (1939-1958) pernah dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk wilayah Pasifik Selatan melalui proyek padi Kumbe-Kurik.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Yosefa Loise Rumaseuw, yang ditemui di Merauke, Senin (14/11/2022) mengatakan, "Merauke telah surplus beras."

Menurut dia, hingga akhir 2021, jumlah lahan yang ditanami padi di Merauke mencapai 61.816 ha per tahun dan bisa menghasilkan sekitar 300.000 ton gabah kering dari dua kali masa panen. Sedangkan hingga akhir 2021, total produksi beras di Merauke mencapai 154.000 ton, sementara kebutuhan konsumsi beras di daerah ini hanya sekitar 25.000 ton. Pengiriman kelebihan beras dari Merauke telah dilakukan hingga luar pulau, terutama ke Pulau Jawa.

Menurut Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Erwin Noorwibowo, realisasi cetak sawah di Kabupaten Merauke sepanjang 2015-2019 mencapai 8.915 hektar. “Data realisasi yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Provinsi Papua menunjukkan, pemanfaatan cetak sawah di Papua mencapai produktivitas 2,5-4,5 ton per ha,” katanya saat ditanya terkait produktivitas sawah hasil cetak sawah di Merauke, Senin (12/12/2022).

Baca juga: Robohnya Lumbung Pangan Dayak Kalimantan

Erwin juga mengatakan Kementerian Pertanian tidak merencanakan program cetak sawah sejak 2020. Pengembangan pangan melalui perluasan lahan di Papua, khususnya Merauke, juga belum direncanakan.

Hilangnya kemandirian pangan

Sementara itu, reportase di perkampungan yang dihuni orang Marind Anim di Merauke menemukan, pembangunan lumbung pangan di Merauke telah memicu pergeseran pola pangan yang menyebabkan berbagai masalah gizi dan kesehatan.

Baca juga: Ironi Proyek Lumbung Pangan di Tanah Malind Anim

Dari sebelumnya mengonsumsi makanan tradisional yang bisa diambil dari hutan, seperti sagu, umbi-umbian, dan daging liar, orang asli Papua (OAP) itu kini tergantung pada makanan yang harus dibeli dari luar kampung, utamanya beras dan mi instan.

Yuvita Mahuze (30), warga Kampung Baad, Distrik Animha mengatakan, sehari-hari keluarganya mengonsumsi beras. “Tadi pagi masak beras sama mi (instan), siang juga sama. Kalau malam ini tidak tahu, mungkin nasi kosong saja,” kata dia. Nasi kosong, sebutan untuk nasi putih tanpa lauk, itu biasanya dibeli dari uang hasil suaminya mencari ikan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F09%2F55a95390-fe46-4cb5-81fa-b74b3da25672_jpg.jpg)

Anak-anak Dorce Gebze (30) di Kampung Zanegi, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, tengah memakan nasi tanpa lauk pauk atau biasa mereka sebut nasi kosong, Kamis (10/11/2022).

"Sudah jadi pengetahuan umum orang di Merauke sudah beralih ke nasi dan mi instan, tetapi kami belum punya data rinci mengenai ini," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu Wijaya.

Data tentang pola konsumsi di Merauke hanya ada dalam skala kabupaten, sehingga bisa

bias perkotaan. Sejauh ini belum ada data perubahan pola konsumsi dan implikasinya bagi kehidupan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat di level kampung, terutama perkampungan yang dihuni OAP.

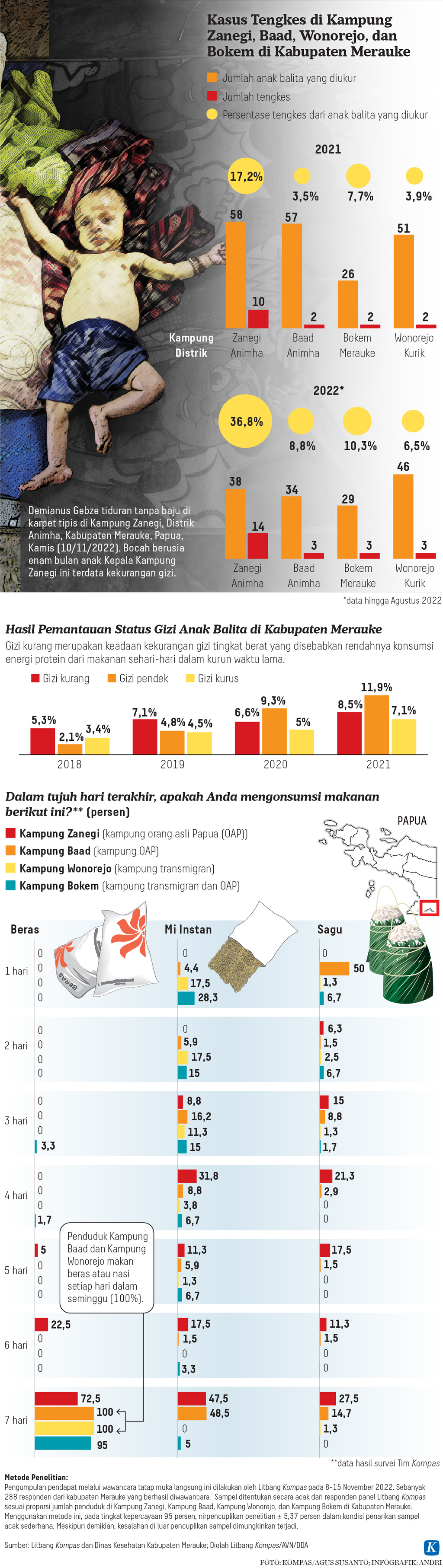

Untuk itu, tim Kompas juga melakukan survei kuantitatif di empat kampung yaitu Zanegi, Baad, Bokem, dan Wonorejo. Kampung Zanegi dan Baad di Distrik Animha dihuni oleh Marind Anim. Warga Zanegi sebagian besar bekerja sebagai pengumpul dahan dan sisa kayu tebangan untuk dijual ke perusahaan hutan tanaman industri (HTI), yang beroperasi di kawasan ini sejak 2009.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F08%2Fb9506714-b52f-4720-b03c-6042ea40d090_jpg.jpg)

Anak-anak mengumpulkan ranting dan batang kayu sisa hasil hutan di sekitar bivak di Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (11/11/2022).

Warga Kampung Baad mayoritas bekerja sebagai pencari ikan dan pemburu. Sekalipun hutan di Kampung Baad juga masuk ke konsesi HTI, pembukan hutan baru dimulai akhir-akhir ini sehingga belum berdampak signifikan.

Bokem, Distrik Merauke dihuni campuran transmigran dari berbagai daerah dan beberapa suku asli Papua dengan profesi utama bercocok tanam padi. Selain Marind Anim di Bokem juga ada orang Duyu dan Mandobo, yang bermigrasi dari Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan Wonorejo, Distrik Kurik merupakan kampung awal transmigran di Merauke dengan profesi utama petani padi.

Survei menemukan, masyarakat di empat kampung ini telah mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Di kampung yang dihunia OAP, mi instan juga menjadi makanan pokok kedua setelah beras, lebih tinggi dari konsumsi sagu dan umbi-umbian. Bahkan 5 dari 10 penduduk Kampung Zanegi dan Baad penduduknya makan mi instan setiap hari.

Baca juga: Limbung Pangan dari Kalimantan hingga Papua

Untuk protein, masyarakat di Zanegi masih mengandalkan daging dari hasil berburu, rata-rata dua hari dalam seminggu. Namun, menurut Bonifasius Gebze (62) tokoh adat dan mantan Kepala Kampung Zanegi, sebagian besar daging buruan dijual. "Untuk konsumsi keluarga hanya hati, tulang dan kulit. Padahal, sekarang hasil buruan juga sudah berkurang, jadi tidak tiap hari dapat hasil," kata dia.

Hasil survei juga menunjukkan, sebagian warga Zanegi mulai beralih mengonsumsi telur ayam, ikan kaleng, dan daging kaleng yang dibeli dari kios di kampung. Sedangkan konsumsi daging ayam biasa didapatkan satu paket dengan nasi yang dijual pedagang dari kampung transmigran.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F08%2F8ffe950a-8092-410d-8888-f6f5991ad58b_jpg.jpg)

Warga mengemasi barang-barang setelah menjaring ikan di Sungai Kumbe di Kampung Baad, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (10/11/2022). Satu tusuk ikan mujair yang terdiri dari tiga hingga empat ekor dijual ke pengepul seharga Rp 15.000.

Sedangkan untuk Kampung Baad, sumber utama protein didapatkan dari ikan yang didapatkan dari Sungai Kumbe dan rawa-rawa sekitar kampung. Selain itu, mereka juga masih mengandalkan daging dari hasil buruan. Namun, seperti di Zanegi, mayoritas daging dari hasil berburu dijual.

Survei juga menunjukkan, warga Zanegi memiliki pendapatan paling rendah dibandingkan dengan tiga kampung lain dengan 81,3 persen di bawah Rp 1 juta per bulan. Sebaliknya, masyarakat Kampung Baad berpendapatan paling tinggi dengan mayoritas (22,1 persen) sebesar Rp 1 juta-2 juta per bulan, disusul 17,6 persen berpendapatan di atas Rp 6 juta.

Sekalipun pendapatannya paling tinggi, pengeluaran di Baad juga paling tinggi. Pendapatan waga di Baad maupun Zanegi, rata-rata habis dibelanjakan untuk membeli bahan pangan, utamanya membeli beras yang harganya di kampung Rp 12.000 per kg, selain berbagai barang konsumsi lain seperti mi instan, sayur, rokok, sirih pinang, hingga minuman berpemanis. Pengeluaran untuk konsumsi ini, jauh lebih tinggi dibandingkan Kampung Wonorejo dan Bokem, yang mayoritas bisa memproduksi pangan sendiri.

Kondisi kesehatan anak

Dari survei di empat kampung ini, bisa dilihat bahwa Kampung Zanegi memiliki kerentanan pangan paling tinggi, terutama karena ketersediaan pangan di alam yang berkurang karena sebagian hutan mereka telah dikonversi menjadi HTI. Di sisi lain, kemampuan ekonomi mereka juga paling lemah dengan harga bahan pangan lebih mahal.

Situasi ini menyebabkan buruknya kondisi kesehatan gizi masyarakat. Kasus gizi buruk pada anak-anak ditemukan di Zanegi tiap tahun, sebagian di antaranya meninggal dunia dengan berbagai komplikasi kesehatan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F08%2F2933d2a9-0459-4b94-b5a7-9890357185d8_jpg.jpg)

Demianus Gebze tiduran tanpa baju di karpet tipis disamping ibunya Dorce Gebze (30) di Kampung Zanegi, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (10/11/2022). Bocah berusia enam bulan anak Kepala Kampung Zanegi ini terdata kekurangan gizi.

Nuraini, bidan di Puskesmas Pembantu Zanegi mengatakan, tahun ini ditemukan dua kasus gizi buruk di kampung ini. Sebelumnya tercatat tiga kasus, selain ada sejumlah kasus gizi kurang. "Beberapa anak meninggal saat usianya belum setahun," kata dia.

Menurut Nuraini, salah satu penyebab kasus gizi buruk terus muncul adalah kurangnya asupan gizi, khususnya protein. Masyarakat, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, lebih banyak mengonsumsi karbohidrat, utamanya nasi dan mi instan.

“Di sini ikan sudah susah. Rusa juga kurang. Kalau ada, dagingnya dijual, terus uangnya beli beras, beli mi instan,” ujarnya. Selain itu, para ibu menyusui yang juga kekurangan gizi sulit untuk memenuhi kebutuhan air susu ibu (ASI) anak-anak mereka.

Data Dinas Kesehatan Merauke juga menunjukkan, tingkat stunting di Zanegi sangat tinggi dengan tren meningkat. Pada 2021, dari 58 anak bawah lima tahun (balita) yang diukur di Zanegi, 10 di antaranya stunting atau prevalensinya 17,2 persen. Sedangkan hingga Agustus 2022, dari 38 anak balita yang diukur, sebanyak 14 di antaranya mengalami stunting atau prevalensinya 36,8 persen.

Persoalan gizi juga ditemukan di Kampung Baad. Kepala Pustu Baad, La Zalika mengatakan, meski Kampung Baad terkenal sebagai penghasil ikan, masyarakat lebih memilih menjual ikan dan mengonsumsi makanan instan ataupun jajanan. Akhirnya, asupan gizi pun tidak maksimal.

“Tahun ini, dari 110 bayi dan balita ada lima anak yang masuk dalam kategori gizi kurang,” katanya.

Data Dinas Kesehatan Merauke menunjukkan, tingkat stunting di Baad pada 2021 sebesar 3,5 persen, yaitu ditemukan 2 dari 57 anak yang diukur. Sedangkan hingga Agustus 2022, sebesar 8,8 persen, yaitu ditemukan 3 dari dari 34 anak yang diukur.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F08%2Fcee0e689-658c-4e95-945c-ed3410d53b08_jpg.jpg)

Warga menunggu jaring ikan di rawa-rawa di pinggir Sungai Kumbe di Kampung Baad, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu (12/11/2022).

Harry Woersok, Direktur Perkumpulan Petrus Vertenten Missionariorum Sacratissimi Cordis Papua di Merauke mengatakan, temuan survei tim Kompas ini menunjukkan, kebijakan pembangunan saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan sejak kebijakan MIFEE. "Ini sejalan temuan kami di lapangan juga bahwa model pembangunan di Papua, khususnya Merauke cenderung memarginalkan OAP," kata dia.

Dia menambahkan, pergeseran pola pangan yang disebabkan pembongkaran hutan yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat merupakan bentuk penjajahan pangan (gastrocolonialism), sebagaimana diungkapkan Sophie Chao, antropolog dan sejarawan dari Universitas Sydney dalam laporan studinya tentang Merauke di The International Journal of Human Rights pada 2021.

Baca juga: Lebih Separuh Penduduk Indonesia Tak Mampu Makan Bergizi

"Tak hanya menyebabkan kerentanan pangan, kebijakan pembangunan seperti ini juga berpotensi menghapus identitas budaya, pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal tentang pangan dan kesehatan," kata Harry.

Istilah gastrokloniasme sendiri awalnya dipakai Craig Santos Perez, peneliti dari komunitas adat Chamoru di Kepulauan Pasifik-Guam, untuk menggambarkan erosi jalan pangan dan kesehatan masyarakat Hawaii yang dipicu oleh impor massal, dan meningkatnya ketergantungan masyarakat lokal pada komoditas olahan murah yang diproduksi oleh konglomerasi multinasional (Kenyon Review, 2013).

Tulisan ini didukung Rainforest Journalism Fund-Pulitzer Center