Robohnya Lumbung Pangan Dayak Kalimantan

Tradisi berladang yang dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah menuju akhir karena larangan membakar lahan. Padahal, berladang ialah sumber penghidupan dan identitas kultural mereka.

Heri Pato (53), peladang dari Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalteng, menyusuri kanal eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut 1 juta hektar, Selasa (19/7/2022). Proyek pembukaan lahan gambut pada tahun 1996/1997 ini menjadi penyebab kehancuran lingkungan dan kebakaran hutan di Kalteng.

JAKARTA, KOMPAS — Tradisi bertani yang dipraktikkan turun-temurun selama ribuan tahun oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah berakhir karena larangan membuka ladang dengan membakar. Tidak hanya melemahkan ketahanan pangan, berhentinya peladangan menyebabkan krisis multidimensi di perdesaan.

Kompas melakukan peliputan khusus untuk mengetahui sistem pangan lokal di Kalimantan Tengah dan peluang serta risiko proyek food estate atau lumbung pangan yang disiapkan sebagai pengganti pelarangan berladang dengan membakar ini. Hasil liputan diturunkan dalam serangkaian tulisan.

Selain observasi dan mewawancarai para pihak di lapangan pada 15-28 Juli 2022, juga dilakukan survei di tiga desa lokasi ekstensifikasi proyek lumbung pangan, yaitu Kalumpang (Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas), Pilang (Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau), dan Tewai Baru (Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas). Kondisi di tiga desa ini dibandingkan dengan Desa Blanti Siam, Kecamatan Pindih Batu, Pulang Pisau, merupakan lokasi intensifikasi proyek lumbung pangan.

Kami juga biasanya turut berjuang memadamkan api jika ada kebakaran hutan karena kalau dibiarkan akan merusak kebun karet kami seperti terjadi pada 2015.

Desa Kalumpang, Pilang, dan Tewai Baru dihuni para peladang tradisional Dayak Ngaju. Sementara itu, Blanti Siam mayoritas penduduknya transmigran dari Jawa yang mulai menanam padi di kawasan gambut ini sejak 1982.

Sumber kebakaran

Iber Djamal (83), tokoh adat Pilang di Pulang Pisau, mengatakan, larangan membuka ladang tradisional diterapkan setelah kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang diimplementasikan di lapangan dengan larangan membuka lahan dengan membakar.

Larangan membuka ladang dengan membakar sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penegakan larangan membakar untuk peladang tradisional baru diterapkan setelah 2015.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2Fdedbfa5b-8152-4895-8eb9-59780bcbef9a_jpeg.jpg)

Kebakaran lahan seluas sekitar 10 hektar di Jalan Tampung Penyang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (21/10/2015) petang.

Dalam UU No 32/2009, Pasal 69 Ayat 2, larangan membakar agar memperhatikan kearifan lokal di daerah. Pada bagian Penjelasan, kearifan lokal itu pembakaran lahan seluas maksimal 2 hektar per keluarga untuk untuk ditanami varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar untuk mencegah penjalaran api.

Iber mengatakan, peladang tradisional dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan dan lahan. Padahal, penyebab awal terjadinya kebakaran hutan yang meluas di Kalteng yaitu rusaknya ekosistem gambut setelah adanya Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) sejuta hektar pada 1995/1996.

”Waktu itu saya protes (PPLG) itu sampai ke Jakarta, membawa semua bukti kepemilikan lahan hingga membentuk aliansi adat di Kalteng untuk memperjuangan hutan adat,” kata Iber.

Baca juga: Perusahaan Dunia Ikut Memetik Keuntungan dari Kebakaran Hutan

Proyek tersebut tetap dijalankan dengan membuka sekitar 1,4 juta hektar hutan dan lahan gambut dan membaginya ke dalam lima blok, yakni blok A, B, C, D, dan E. Rawa gambut yang seperti spons penyimpan air ini dikeringkan dengan membuat kanal-kanal yang mengalirkan air menuju tiga sungai besar, yaitu Kapuas, Kahayan, dan Barito.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F10%2F27%2Fd2dee441-e7f5-4e35-a781-15302ca6b0bc_png.jpg)

Lokasi PT AUS di Desa Jahanjang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang merupakan lahan gambut, Sabtu (26/10/2019).

Menurut Iber, lahan gambut yang kering itu menjadi sumber kebakaran hebat pada musim kemarau 1997. Sejak saat itu, hampir setiap tahun terjadi kebakaran di lahan eks PLG, yang sebagian masih berupa semak belukar, dan sebagian lagi menjadi perkebunan sawit.

”Pembakaran yang besar seperti 2015 itu biasanya ulah orang atau perusahaan yang hendak menguasai lahan, biasanya untuk perkebunan besar. Kami juga biasanya turut berjuang memadamkan api jika ada kebakaran hutan karena kalau dibiarkan akan merusak kebun karet kami seperti terjadi pada 2015,” kata Sanyo (53), Mantir (Tetua) Adat Desa Kalumpang. Ia kehilangan ribuan tanaman karet akibat kebakaran hutan pada 2015.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F12%2F103dcaa6-f7d5-42f5-a65a-5c1dbbb10832_jpg.jpg)

Sanyo meminum langsung air dari akar bajakah di tengah hutan dekat ladang mereka, pertengahan Juli 2022.

Sanyo menambahkan, pembakaran ladang untuk keperluan berladang tidak dilakukan secara sembarangan. Ada banyak aturan adat yang harus dipenuhi, termasuk membuat sekat untuk memastikan kebakaran tak melebihi batas ladang yang hendak dibuka. ”Biasanya ladang yang dibuka oleh setiap keluarga 1,5-2 ha,” katanya. ”Kami sudah mempraktikkan hal ini turun-temurun, tetapi baru sekarang dilarang.”

Kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Kalumpang Derianto mengatakan, setelah pelarangan itu, sebagian warga secara sembunyi-sembunyi membuka ladang dengan membakar. Namun, upaya menanam padi ladang ini gagal karena serbuan hama.

”Membuka ladang harus dilakukan bersama-sama satu desa. Jika hanya sedikit yang menanam, padi ladang habis diserbu hama,” katanya.

Beberapa petani telah coba menanam padi tanpa membakar, salah satunya Norhadi Karben, Ketua Kelompok Tani Taheta di Mantangai, Kapuas. ”Setelah gulma ditebas lalu dikumpulkan dan disemprot dengan cairan dekomposer atau DNA4, kemudian tanah dicangkul atau digemburkan,” katanya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2Fc78158b3-9554-4e45-8030-fb87155fb686_jpg.jpg)

Petani di Desa Pantik, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menyemai padi di lahan persawahan tanpa bakar yang dikelola oleh PT Sinar Pangan Indonesia (SPI), Rabu (1/2/2017). Badan Restorasi Gambut RI berencana mengaplikasikan teknik membuka lahan tanpa membakar dengan menggunakan bakteri pengurai untuk mengurangi keasaman tanah gambut di beberapa provinsi lainnya.

Namun, menurut Norhadie, hasil panen padi dengan cara membakar tetap masih jauh lebih besar. Padahal, jika tanpa membakar, dibutuhkan biaya tambahan untuk mesin pemotong rumput, traktor, dan gergaji mesin untuk memotong kayu. Tenaga yang dikeluarkan juga lebih berat. Dengan berbagai kesulitan ini, kelompok taninya menyerah.

Suriansyah Murhaini dan Achmadi dalam kajiannya di jurnal Heliyon (2021) menyebutkan, membakar gulma sebelum menanam merupakan cara adaptasi masyarakat Dayak terhadap lingkungan Kalimantan. Abu dan arang hasil pembakaran akan menyuburkan tanah di Kalimantan yang kurang hara.

”Di Pulau Jawa ada gunung berapi yang bisa menyuburkan tanah setelah erupsi. Ini teknik pemupukan tanah karena Kalimantan tidak memiliki gunung berapi untuk menyuburkan tanah secara alami,” kata mereka.

Dengan belum adanya teknologi pengganti yang efektif untuk menanam padi tanpa membakar, para petani akhirnya banyak yang tidak lagi berladang. Derianto mengatakan, di Desa Kalumpang sekarang tidak ada lagi warga yang berladang. Apalagi, aparat keamanan juga gencar menangkap mereka yang masih membuka ladang dengan membakar.

Baca juga: Urgensi Lembaga Kolaboratif Pencegahan Kebakaran Hutan

”Bahkan, dulu ada sayembara bagi yang melaporkan warga membuka ladang dengan membakar akan diberi hadiah. Akhirnya sekarang tidak ada lagi yang berani berladang,” katanya.

Menurut catatan Kompas, hingga tahun 2019, sedikitnya 161 kasus perorangan terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalteng. Total 121 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara dari 20 kasus yang melibatkan korporasi, baru 2 korporasi yang menjadi tersangka.

Ketahanan pangan

Peladang dan tokoh masyarakat Desa Kalumpang, Heri Pato (53) mengatakan, dari ladang seluas 1 ha yang digarap keluarganya sebelum 2015, biasa menghasilkan padi sekitar 200 blek (kaleng) gabah kering giling (GKG). Satu blek ini setara 15 kilogram, yang berarti dia bisa menghasilkan 3 ton GKG tiap musim. ”Itu cukup untuk makan sekeluarga satu tahun. Sisanya dijual dan untuk bibit,” katanya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F12%2F85281afa-e01c-4bdf-ac36-8c9c39fad091_jpg.jpg)

Heri Pato mengambil rotan dari hutan di sekitar rumahnya di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Selasa (19/8/2022). Hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Dayak.

Namun, kini Heri harus membeli beras untuk kebutuhan makan sehari-hari. ”Sekarang kami harus cari uang untuk beras. Minimal 25 kg per bulan,” kata Heri, yang memiliki tanggungan satu anak, sedangkan dua anaknya yang lain sudah berkeluarga.

Dengan harga beras Rp 11.000 per kg, setiap bulan Heri harus mengeluarkan uang minimal Rp 275.000 untuk pangan pokok. ”Belum lagi untuk membeli sayur dan lauk-pauk. Uang hasil menyadap karet habis untuk makan saja, bahkan kurang. Padahal, dulu hasil karet bisa untuk biaya sekolah anak,” katanya.

Menurut Heri, sistem berladang Dayak umumnya bersifat campuran, yang dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga. Tidak hanya padi ladang, yang varietasnya dalam satu ladang juga beragam, para peladang juga akan menanam aneka jenis sayur, bahkan buah-buahan. Dengan berhentinya berladang, hancur pula sumber pangan petani.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F04%2F09%2Fca19b0be-8291-4805-87b0-432e72b04f6f_jpg.jpg)

Salah satu warga Desa Sebangau Mulya menunjukkan hasil panen padinya yang dikelola dari lahan tanpa bakar, Kamis (6/3/2019). Pengelolaan lahan tanpa bakar mulai digerakkan untuk menjaga gambut menjadi lebih baik.

Pemetaan Kompas menemukan, di Desa Tewai Baru dulu terdapat 14 varietas lokal yang ditanam warga. Kalumpang memiliki 13 varietas padi dan Pilang 7 varietas padi. Sebagian besar varietas di tiga desa ini memiliki kemiripan, walaupun penamaannya berbeda-beda.

”Sekarang semua benih padi kami sudah hilang karena tidak bisa berladang lagi,” kata Heri.

Selain itu, di sekitar ladang juga terdapat beje atau semacam kolam ikan alami yang biasanya banyak ikan. ”Saat masih berladang, semua kebutuhan makan bisa tercukupi tanpa harus beli. Sambil menunggu padi, kami bisa mencari ikan dan ulat (jamur) serta sayur dan buah-buahan,” katanya.

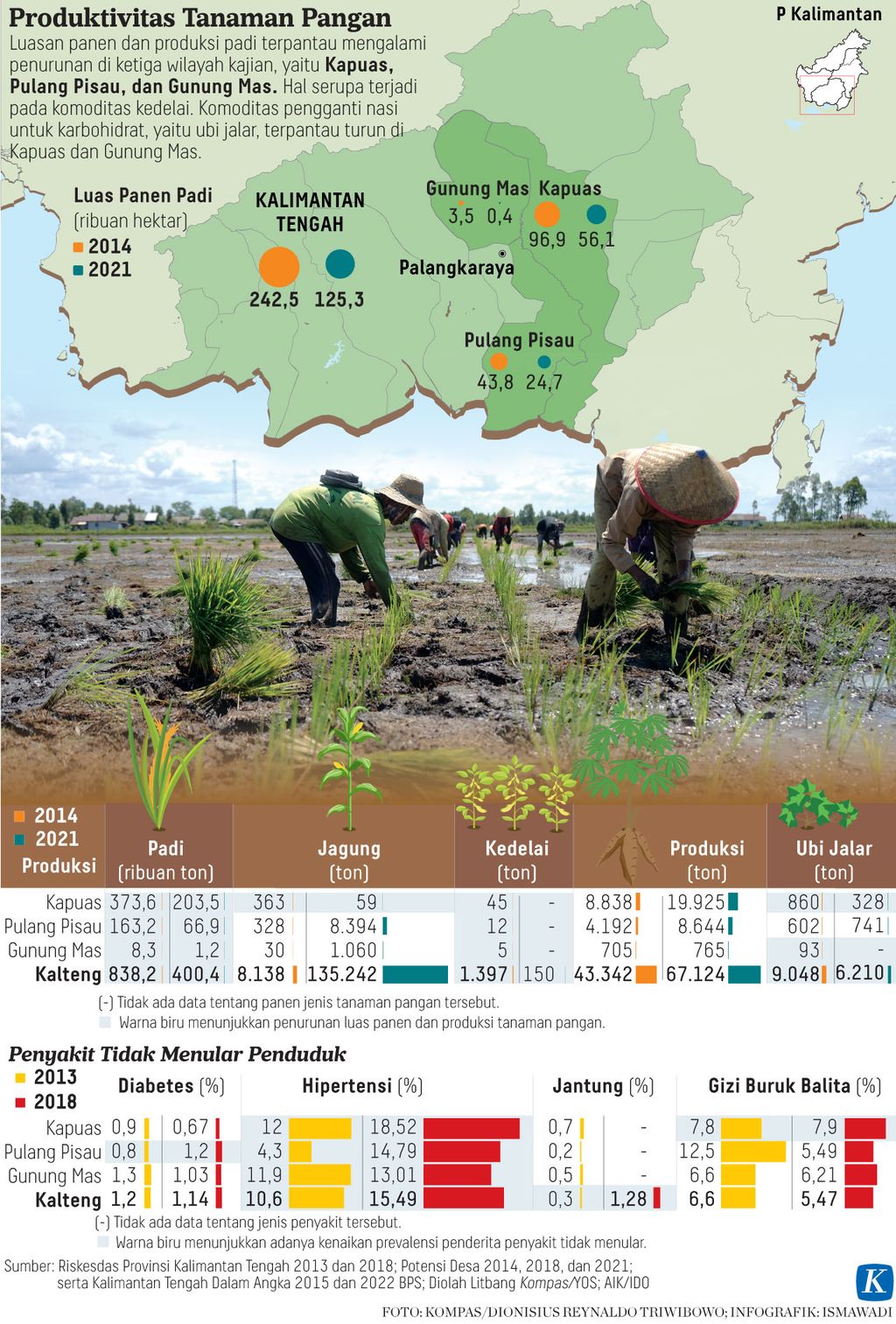

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng juga menunjukkan, berhentinya kegiatan peladangan telah menurunkan luas panen dan produksi padi di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Penurunan juga secara provinsi. Pada 2014, luas panen padi di Kalteng 242.500 ha dan produksinya mencapai 838.200 ton. Pada 2021, luas panen berkurang hampir separuhnya menjadi 125.300 ha dan produksi padi tinggal 400.400 ton.

Baca juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Bertambah Luas

Sejak tidak bisa berladang, sebagian besar penduduk di desa bekerja sebagai penyadap karet, petambang emas ilegal, buruh perkebunan sawit, dan berbagai profesi lain di luar pertanian. ”Penduduk jatuh miskin dan banyak anak berhenti sekolah, bahkan dinikahkan dini,” katanya.

Sekretaris Desa Tewai Baru Alung (57) mengatakan, sejak pelarangan berladang, petambang emas ilegal semakin marak. ”Ladang-ladang sekarang rusak. Kebanyakan sudah ditambang, bahkan penyedotan emas juga dilakukan di sungai. Warga butuh makan,” katanya.

Implikasi dari pelarangan berladang ini juga menyebabkan menurunnya kualitas pangan keluarga, yang sebelumnya ditopang oleh keberagaman sumber pangan. Antropolog Dayak Kalteng, Marko Mahin, mengkhawatirkan, kualitas gizi dan kesehatan masyarakat akan menurun.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kalteng menunjukkan, peningkatan prevalensi anak balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Kapuas yaitu dari 7,8 persen pada 2013 menjadi 7,9 persen pada 2018. Di tingkat provinsi hanya ada sedikit perbaikan, yaitu 6,6 persen pada 2013 menjadi 5,47 persen pada 2018.

Pada saat yang sama, prevalensi penyakit terkait gaya hidup cenderung meningkat, khususnya hipertensi dan jantung. Di Kapuas terjadi kenaikan penderita hipertensi dari 12 persen pada 2013 menjadi 18,52 persen pada 2018. Di Pulang Pisau naik dari 4,3 persen menjadi 14,79 persen pada 2018 dan di Gunung Mas meningkat 11,9 persen pada 2013 menjadi 13,01 persen pada 2018.

Data Kalimantan Tengah dalam Angka juga menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas, sekalipun peserta pendidikan di jenjang sekolah dasar meningkat. Bahkan, tingkat perguruan tinggi, secara umum menurun cukup signifikan, yaitu 19,8 persen 2014 kemudian menjadi 14,92 persen 2021.

Tak hanya berdampak pada hilangnya kemandirian pangan masyarakat, menurut petani yang juga Ketua Majelis Hindu Kaharingan Tewai Baru, Rangkap (52), berhentinya perladangan juga menghilangkan identitas budaya Dayak. ”Berladang itu bagian penting dari sistem kepercayaan kami. Di setiap tahap ada ritualnya, termasuk benih-benih itu merupakan warisan yang harus dijaga. Tetapi sejak tidak bisa berladang, benih-benih itu sudah hilang,” katanya.

Cetak sawah baru

Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi mengatakan, pelarangan membuka lahan dengan membakar tanpa adanya solusi pengganti telah menciptakan kemiskinan struktural. Selain hilangnya keragaman benih lokal, transisi ekonomi peladang ke petambang emas menyebabkan kerusakan lingkungan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F26%2F9b025c1b-4109-4051-a238-60f0a1203f93_jpg.jpg)

Galuh, perempuan Dayak Tomun di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, bersiap untuk ke ladang, Senin (17/1/2022).

”Petani tradisional harus diberi kelonggaran untuk membuka ladang karena selama ini penyebab kebakaran lahan bukanlah mereka, melainkan orang atau perusahaan yang hendak menguasai lahan. Jika peladang dilarang membakar, harus ada bantuan teknologi dan pendampingan,” katanya.

Habibi menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalteng sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran. Dalam regulasi itu, peladang tradisional diperbolehkan untuk tetap membakar dengan berbagai syarat, salah satunya bukan di lahan gambut.

”Namun, perda tersebut tidak disosialisasikan dan dijalankan. Faktanya masyarakat sekarang tidak bisa berladang,” katanya.

Baca juga: Bumi Semakin Panas, Wilayah yang Tak Pernah Kering Pun Dilanda Kebakaran

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Sunarti mengakui, produksi padi di Kalteng di memang menurun sejak petani tak lagi berladang. Meski demikian, pelarangan membakar lahan merupakan amanat undang-undang sehingga akan tetap harus dijalankan.

”Larangan membakar itu harga mati. Sampai saat ini ketahanan pangan Kalteng masih baik apalagi menanam tidak harus di lahan luas. Bisa memanfaatkan pekarangan dengan tanaman sayuran, buah, sampai tanaman obat,” kata Sunarti.

Alih-alih mengizinkan kembali perladangan tradisional, pemerintah saat ini tengah mengembangkan proyek lumbung pangan atau food estate di Kalteng melalui cetak sawah baru dan intensifikasi sawah yang sudah ada.

Cahyo, warga Desa Belanti Siam, membersihkan sawah bekas ditanam sebelum ditanami bibit padi baru di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (4/9/2020). Ia menggunakan mesin traktor bantuan dari pemerintah pusat yang dibawa oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu lalu.

Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Kementerian Pertanian Erwin Noorwibowo menjelaskan, program food estate dilakukan dengan mengintroduksi dan memanfaatkan inovasi teknologi. Hal ini dengan mengedepankan praktik ramah lingkungan dalam kegiatan budidaya dan pascapanen.

”Dengan demikian, praktik membakar lahan untuk memulai olah tanah tidak lagi dilakukan, tetapi menggunakan alat mesin pertanian,” katanya dalam wawancara tertulis.

Penerapan ini, menurut dia, berdampak positif khususnya pada kualitas olah tanah yang lebih baik dan cepat. Ini membuat petani dapat memanfaatkan musim tanam secara tepat waktu.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo pada Rakorsus Penanggulangan Karhutla tahun 2022 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (mengatakan, ”Food estate ini menjadi solusi untuk pangan bukan hanya untuk Kalteng, melainkan juga Indonesia. Ini harusnya bisa menjadi awal kedaulatan pangan.”

Namun, bagi Sanyo dan para peladang tradisional lain, proyek food estate di lahan bekas PLG ini mengingatkannya kegagalan proyek-proyek sebelumnya. Sanyo berharap, obsesi untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak menjadi masalah baru bagi lingkungan dan masyarakat.

Liputan ini didukung oleh Rainforest Journalism Fund-Pulitzer Center