Tantangan Lingkungan Untuk NFT

Popularitas NFT kerap disandingkan dengan besarnya konsumsi energi dan jejak karbon yang dihasilkan. Para pengguna perlu mengenal sejumlah aspek yang membuat hal ini berkaitan erat dengan isu lingkungan hidup.

Laman OpenSea yang menampilkan sejumlah NFT fotografi, seperti yang terlihat pada Selasa (14/6/2022). Industri NFT banyak mendapat sorotan dari pemerhati lingkungan karena penggunaan energinya yang besar, khususnya pada jaringan blockchain berprinsip proof-of-work seperti Ethereum.

Frasa ‘crypto crash’ kembali mengudara di dunia maya internasional pada hari Selasa (14/6/2022) pagi waktu Indonesia, bersamaan dengan terjunnya nilai tukar dua aset kripto paling populer, Bitcoin dan Ethereum.

Selama 24 jam terakhir saat artikel ini ditulis pada Selasa siang, data Coinmarketcap.com menyebut, kedua aset kripto ini turun hingga mencapai 18 persen; nilai tukar 1 ether (ETH) dari sekitar Rp 20 juta rupiah, menjadi Rp 16,1 juta.

Penurunan nilai tukar Ethereum ini tampaknya juga menurunkan minat miner atau penambang ETH. Semakin rendah nilai ETH, semakin rendah juga insentif yang bisa mereka dapatkan sebagai penambang.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F06%2F07%2F291a9cb1-5483-44f0-8800-6d79308b9313_jpg.jpg)

Grafik nilai aset kripto ether, yang ditampilkan oleh mesin pencari Google, menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun selama enam bulan terakhir, seperti saat diakses pada Selasa (7/6/2022). Secara umum, pada 2022 ini, pasar kripto mengalami pendinginan setelah sempat memuncak di awal pandemi Covid-19.

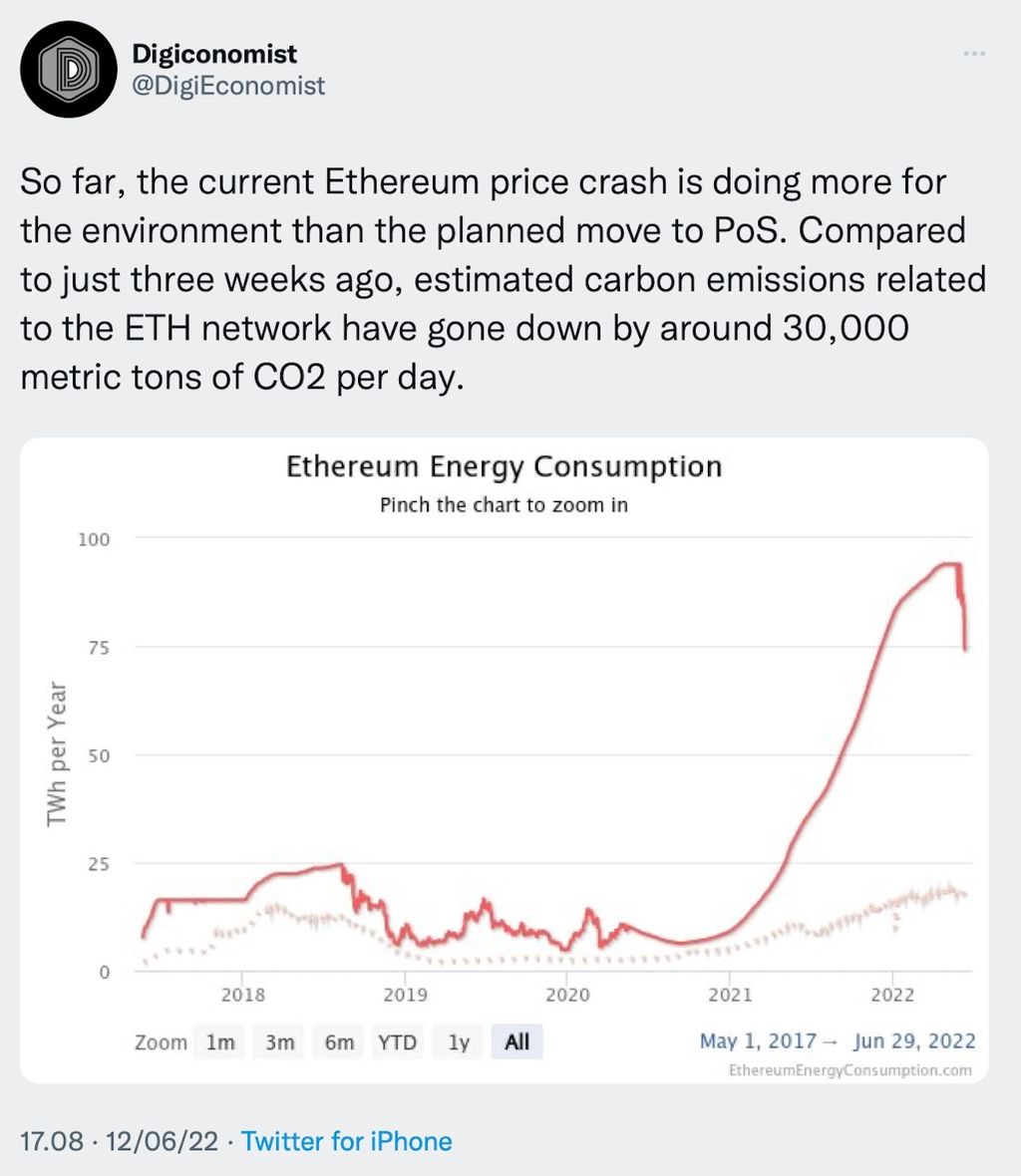

Dengan semakin banyak orang yang mematikan komputer miner mereka, konsumsi energi jaringan Ethereum, yang dilacak oleh ekonom asal Belanda, Alex de Vries melalui Digiconomics.net, pun menunjukkan penurunan sejak akhir Mei 2022 termasuk anjlok tajam pada 2 hari terakhir.

Bulan lalu, estimasi konsumsi listrik Ethereum sekitar 94 terawatt-hour atau TWh; kini per Senin (13/6), hanya menjadi 61 TWh, atau drop 35 persen.

“Sejauh ini, kejatuhan harga Ethereum sudah berkontribusi besar kepada lingkungan. Dibandingkan tiga pekan lalu, estimasi emisi karbon jaringan ETH telah turun sebesar 30.000 metrik ton CO2 per hari,” tulis de Vries melalui akun twitter @Digieconomist.

Ekonom Belanda, Alex de Vries melalui akun Twitternya, @DigiEconomist, mencuitkan hasil pelacakannya terhadap konsumsi energi jaringan blockchain Ethereum, pada Minggu (12/6/2022). Penurunan nilai tukar Ethereum berdampak pada penurunan penggunaan energi, sebab jumlah penambang berkurang.

Mobil bermotor rata-rata memiliki emisi 4,6 ton karbondioksida (CO2) per tahun atau 0,012 ton per tahun, menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS (Environmental Protection Agency/EPA). Total jejak karbon jaringan Ethereum, menurut de Vries, dapat mencapai 34,15 juta ton per tahun—setara 7,5 juta mobil.

Saat dihubungi langsung dari Jakarta, De Vries mengatakan kepada Kompas, sebagian besar NFT saat ini berada dalam jaringan Ethereum yang sangat ‘haus akan energi’. Oleh karena itu, tentu NFT memiliki tanggung jawab pula terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh blockchain Ethereum.

Baca juga: Selisik di Balik Sensasi NFT

Meski demikian, ia menganggap rencana Ethereum berpindah dari model Proof-of-Work ke Proof-of-Stake, bisa mengurangi konsumsi listrik hingga 99,95 persen. “Jadi langkah ini dapat menjadi solusi untuk problem lingkungan Ethereum,” kata De Vries.

Konsumsi energi dan dampaknya terhadap lingkungan memang menjadi isu penting dalam dunia kripto. Sebab, transaksi kripto pada umumnya, membutuhkan energi yang jauh lebih besar ketimbang transaksi elektronik konvensional.

Berdasarkan kalkulasi De Vries, setiap transaksi pada Ethereum memiliki jejak karbon setara dengan 195.703 transaksi uang elektronik melalui VISA.

Proof-of-work vs proof-of–stake

Konsumsi listrik aset kripto yang masif berakar pada istilah ‘proof-of-work’ atau harafiahnya dalam bahasa Indonesia dengan istilah bukti kerja. Ini adalah prinsip yang menjadi dasar teknologi blockchain.

Jaringan blockchain pada dasarnya adalah sebuah buku catatan yang terdistribusi. Setiap transaksi tidak dicatat oleh satu server terpusat layaknya bank atau layanan konvensional lainnya, namun dicatat oleh seluruh miner atau validator. Hal ini membuat catatan yang ada pada blockchain menjadi susah dimanipulasi.

Baca juga: Gelombang Baru Berkesenian Digital via NFT

Proses validasi dan pencatatan ini membutuhkan kerja komputer yang kuat, karena setiap validasi adalah sebuah proses penyelesaian problem matematis yang rumit.

Semakin kuat komputernya, makin besar kemampuan validasinya, dan makin besar pula bitcoin atau ether yang didapatkan sebagai insentif. Padahal, semakin bertenaga komputer, semakin besar pula kebutuhan energinya. Ini yang membuat aset kripto dengan prinsip proof-of-work membutuhkan energi sangat besar.

Proof-of-stake (atau bukti kepemilikan) di sisi lain, kemampuan validator didasarkan pada jumlah koin yang mereka miliki, bukan kinerja komputer mereka. Hal ini menekan konsumsi energi listrik yang dibutuhkan untuk memvalidasi setiap transaksi.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F06%2F07%2Fdbed6bf4-1276-4331-be9b-6accf5cdfb73_jpg.jpg)

Laman di situs balai lelang Christie's untuk karya seni digital karya Beeple yang pada 2021 laku terjual dengan nominal 69 juta dollar AS atau sekitar Rp 1 triliun, seperti yang terlihat saat diakses pada Selasa (7/6/2022).

Ethereum sebagai blockchain proof-of-work terbesar kedua — setelah Bitcoin — memahami hal ini. Oleh karena itu, para pendiri Ethereum saat ini sedang merancang transisi Ethereum ke prinsip proof of stake. Proses transisi yang disebut “The Merge” ini diyakini dapat diselesaikan pada paruh kedua 2022.

Jika kelak Ethereum sudah menggunakan prinsip proof of stake, konsumsi listriknya akan jauh menyusut. Dari awalnya bisa mencapai 84.000 Wh per transaksi, bisa menjadi 35 Wh saja.

Dengan proof of stake, konsumsi energi menjadi rendah dan pada akhirnya dampak lingkungannya pun lebih minimal, seperti yang ditunjukkan oleh dua aset kripto berbasis proof of stake, Solana dan Tezos.

Solana Foundation, yayasan yang mengurus blockchain Solana, sejak November 2021 turut merilis laporan audit terhadap konsumsi energi yang selama ini telah berjalan. Mereka menggandeng Robert Murphy, pakar energi dan teknologi aset kripto asal Kanada, untuk melacak dampak lingkungan dari kegiatan di jaringan blockchain Solana.

Seorang pengunjung melintas di depan karya seni kripto Non-fungible Token (NFT) yang dipamerkan di Indo NFT Festiverse, pada 9-17 April 2022 di Galeri Katamsi, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Sebanyak 238 kreator dipamerkan dalam kegiatan ini.

Laporan terbaru pada Maret 2022, Solana diketahui menggunakan energi setara 0,00075 kilowatt hour (kWh) atau 0,75 Wh. Sementara, angka konsumsi energi saat mengunggah satu NFT ke blockchain Solana adalah 3,08 Wh per transaksi.

Apabila dihitung, angka konsumsi energi saat sekali transaksi dan pengunggahan NFT di Solana masih lebih rendah dibandingkan konsumsi energi iPhone 13 yang baterainya terisi penuh, yaitu senilai 12,41 Wh. Sebagai perbandingan, satu kali pencarian menggunakan Google membutuhkan 0,3 Wh.

Audit semacam itu juga dilakukan oleh Tezos Foundation yang mengurus blockchain Tezos. Adapun angka konsumsi energi di Tezos adalah 41,45 Wh per transaksi.

Baca juga: Seni Berhasrat Merayakan NFT

Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia Asih Karnengsih memandang, langkah berupa audit konsumsi energi hingga emisi karbon dari sejumlah blockchain adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Terutama karena perhatian publik terhadap isu lingkungan kini kian besar, pengembang blockchain turut menunjukkan peran mereka, salah satunya lewat inisiatif program kepedulian lingkungan.

Pada satu sisi, kampanye blockchain yang ramah lingkungan juga dapat menjadi sebuah kampanye pemasaran kepada pengguna. Dengan kata lain, hal itu menjadi semacam pembuktian bahwa blockchain sebagai teknologi yang relatif baru tidak berdampak buruk pada lingkungan.

Warga melihat karya seni NFT pada pameran yang digelar Tezos di Miami Beach, Florida, Selasa (30/11/2021) yang digelar sebagai preview sebelum Art Basel Miami Beach. Tezos adalah jaringan blockchain minim energi yang banyak diadopsi oleh seniman NFT.

“Hampir seluruh pihak yang ada dalam industri ini berusaha untuk menunjukkan peran mereka terhadap lingkungan. Terutama karena ini industri baru, penting untuk mengembangkan kepercayaan lebih luas kepada publik, begitu juga kepada regulator,” kata Asih.

Begitupun pada NFT yang kini tengah populer untuk mendigitalisasi karya seni. Asih menjelaskan, isu NFT yang tidak boros energi akan sejalan bagi kepentingan sejumlah kreator atau kolektor yang peduli terhadap lingkungan.

Pengaruh ke pengguna

Isu NFT yang ramah lingkungan turut memengaruhi adopsi dari para pengguna. Aktor dan pengusaha bidang industri kreatif Dennis Adhiswara, misalnya, pada November 2021 lalu sempat mengungkapkan alasan dia cenderung mengoleksi NFT di blockchain Tezos. Salah satunya adalah karena konsumsi energi untuk mengunggah NFT di Tezos jauh lebih rendah daripada di Ethereum.

“Kalau preferensi saya pribadi, pakai blockchain proof-of-work ini sudah mahal, tidak ramah lingkungan. Maka itu saya pilih yang tidak boros energi,” kata Dennis.

Baca juga: Di Tengah Pusaran NFT, Untung atau Buntung

Pengembang blockchain dan NFT bisa saja terus berlomba-lomba untuk menjadi yang paling ramah lingkungan. Namun, pada akhirnya semua akan kembali pada adopsi dari pengguna. Asih menyebutkan, semua tergantung kebutuhan pengguna.

“Sekarang mungkin adopsi NFT lebih banyak untuk digitalisasi seni, tapi entah mungkin di masa mendatang adopsi itu justru merambah ke digitalisasi arsip lainnya. Bisa saja, pengguna hanya butuh (NFT) yang transaksinya paling cepat atau biaya gas fee-nya paling murah, tidak harus yang ramah lingkungan,” jelas Asih.

(ADITYA DIVERANTA/SATRIO PANGARSO WISANGGENI/AGNES THEODORA)