Krisis Kerja Layak

Lapangan kerja yang banyak belum tentu layak. Tanpa kerja layak, dampak berkelanjutan pandemi akan menghantui dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, serta terhambatnya pertumbuhan kelas menengah sebagai penggerak ekonomi.

Para pekerja antre memasuki halte bus Transjakarta di kawasan Harmoni, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Laporan Bank Dunia ”Prospek Ekonomi Indonesia: Mempercepat Pemulihan” yang dirilis pada Juni 2021 lalu menyoroti masih minimnya lapangan kerja yang layak dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia.

Satu dekade terakhir ini, pemerintah gencar menciptakan lapangan kerja dengan rata-rata 2,4 juta pekerjaan baru per tahun. Namun, lapangan kerja yang ada hanya mampu mengurangi angka kemiskinan, tidak cukup untuk mengangkat taraf hidup masyarakat dari ”rentan miskin” dan ”calon kelas menengah” (aspiring middle class) menjadi kelas menengah.

Laporan itu menyebut, sebanyak 45,8 persen dari lapangan kerja yang tercipta pada periode 2008-2018 adalah pekerjaan berupah rendah serta minim perlindungan atau jaminan sosial. Pada tahun 2018, dari 85 juta pekerja bergaji tetap, hanya 13 juta orang yang upahnya sesuai dengan standar taraf hidup keluarga kelas menengah.

Baca juga: Pekerja Digaji Rendah, Pertumbuhan Kelas Menengah Terhambat

Sementara hanya 3,5 juta orang pekerja yang mendapat upah kelas menengah sebesar minimal Rp 3,75 juta per bulan (standar tahun 2018), berstatus pekerja tetap (non-kontrak), dan mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

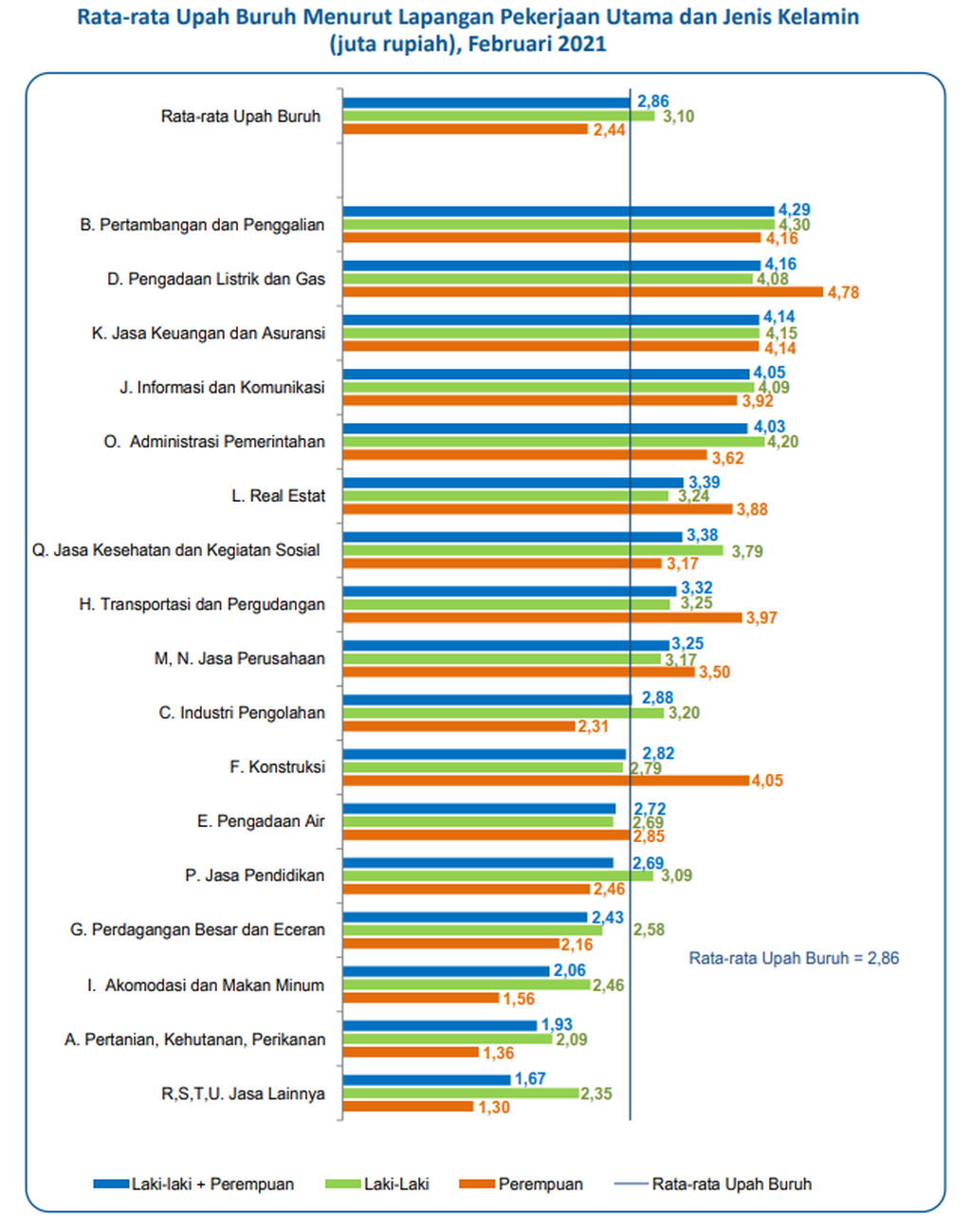

Laporan itu sejalan dengan data Badan Pusat Statistik bahwa per Februari 2021, pekerja di beberapa sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi masih dibayar di bawah rata-rata upah nasional yang besarnya Rp 2,86 juta.

Sebut saja, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 29,59 persen tenaga kerja nasional, tetapi rata-rata upah pekerjanya hanya Rp 1,93 juta per bulan. Ada pula sektor perdagangan besar dan eceran yang menyerap 19,2 persen tenaga kerja dengan rata-rata upah cuma Rp 2,43 juta per bulan.

Pandemi Covid-19 memperparah kondisi. Survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS menunjukkan, porsi pekerjaan yang terhitung layak bagi kelas menengah menurun 5,2 persen dalam waktu setahun dari Agustus 2019-Agustus 2020.

Baca juga: Prospek Pekerjaan Berkualitas Masih Minim

Mayoritas angkatan kerja yang menganggur adalah masyarakat berpendidikan menengah dan tinggi. Per Februari 2021, penduduk bekerja didominasi lulusan SD ke bawah (37,41 persen), umumnya terserap di sektor informal atau kerja serabutan. Hanya 12,9 persen pekerja lulusan diploma dan universitas, 12,3 persen lulusan SMK, dan 18,8 persen lulusan SMA yang terserap di dunia kerja.

Dari paradigma pasar kerja, dua hal bisa disimpulkan. Dari sisi permintaan (demand), ada ketidakselarasan (mismatch) antara kapasitas angkatan kerja berpendidikan dengan kebutuhan industri. Gelar diploma atau sarjana bukan lagi jaminan, karena tidak bisa mengikuti dinamika industri yang tinggi.

Sedangkan, dari sisi penawaran (supply), ada keterbatasan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat berpendidikan menengah-tinggi. Berbeda dengan masyarakat lain yang mudah terserap ke sektor informal, kelas menengah umumnya memiliki ekspektasi dan posisi tawar lebih tinggi untuk berburu pekerjaan yang mereka anggap layak.

Hal ini menunjukkan, problem pengangguran kelas menengah tidak melulu karena rendahnya keterampilan angkatan kerja, tetapi juga akibat minimnya lapangan kerja yang pantas.

Lampu kuning pekerja informal

Krisis kerja layak juga tidak bisa dipisahkan dari struktur angkatan kerja yang didominasi pekerja informal. BPS mencatat, per Februari 2021, pekerja informal mencakup 59,62 persen dari total angkatan kerja. Hanya 40,38 persen yang bekerja formal. Sebagai perbandingan, setahun sebelumnya, komposisi pekerja informal masih 56,64 persen dan pekerja formal 43,46 persen.

Dominasi pekerja informal ini seharusnya menjadi lampu kuning. Sebab, dibandingkan pekerja formal, pekerja informal umumnya tidak digaji sesuai standar upah minimum, tidak terdaftar di program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan tidak memiliki kepastian kerja.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F3262440d-3988-4ce3-94d1-553a7d193fd0_jpg.jpg)

Penjual buah melayani pekerja proyek di salah satu lokasi proyek di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2020).

Lewat kehadiran tren ekonomi gig, platform digital, dan sistem kerja berkedok kemitraan, problem pekerjaan di sektor informal menjadi lebih kompleks.

Dua bulan terakhir, diskursus mengenai hak pekerja mitra di ekonomi gig ramai dibahas. Banyak mitra kurir mengeluh karena skema insentif dan tarif upah diputuskan perusahaan secara sepihak dan menurunkan pendapatan mereka.

Pemasukan yang diterima para buruh aplikasi itu tidak setara dengan beban serta risiko kerja yang harus mereka hadapi sehari-hari di jalan. Apalagi, mereka praktis bekerja tanpa perlindungan hukum.

Baca juga: Antisipasi Dinamika Pasar Kerja yang Fleksibel

Pemerintah selalu mengacu ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kemitraan ketika bicara tentang payung hukum pekerja berstatus mitra. Namun, nyatanya, mereka tidak diperlakukan selayaknya mitra usaha yang setara. UU itu pun sebenarnya dibuat bukan untuk pekerja gig, tetapi pengusaha UMKM.

Para pekerja mitra juga tidak bisa berlindung di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka dianggap bukan karyawan, tetapi mitra. Perusahaan digital tertentu bahkan telah menegaskan status mereka sebagai non-karyawan sejak kontrak tertulis di awal perekrutan.

Kekosongan regulasi untuk mengatur sistem kerja kemitraan ini akan segera menjadi bom waktu, mengingat pasar kerja akan semakin fleksibel. Pandemi juga telah menggeser status kerja dari formal menjadi informal, dari pekerja kantoran menjadi buruh aplikasi daring.

Berpusat pada manusia

Untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, pemerintah perlu membenahi kebijakan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja layak. Tantangannya, menyeimbangkan kebijakan ketenagakerjaan yang pantas bagi pekerja, tetapi tidak memberatkan pengusaha.

Laporan Bank Dunia menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai solusi jalan tengah. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, UU Cipta Kerja memang ampuh untuk menarik investasi lantaran banyaknya kemudahan dan kelancaran yang diberikan ke dunia usaha.

Baca juga: UU Cipta Kerja dan Kontradiksi Pengubah Arah Permainan

Namun, lapangan kerja yang banyak belum tentu layak. Demi kemudahan berinvestasi, sejumlah ketentuan ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja justru menjauh dari prinsip kerja pantas, seperti kebijakan upah murah, berkurangnya komponen pesangon, serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang kurang inklusif dan justru mempersulit korban PHK.

Organisasi Buruh Dunia (ILO) dalam laporan terbarunya, World Employment and Social Outlook: Trends 2021, mendorong adanya upaya serius untuk mempercepat penciptaan pekerjaan yang tidak hanya banyak demi mengurangi statistik pengangguran, tetapi juga layak demi kesejahteraan rakyat.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F0e3fc727-ec59-4899-b44a-49f79ab6988d_jpg.jpg)

Rosita mengajak Hamzah, cucunya, menghirup udara segar di ”ruang terbuka” yang berada di antara jalur kereta di kawasan hunian semipermanen padat penduduk di Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (18/6/2021).

Diperlukan strategi pemulihan ekonomi yang berpusat pada manusia (human-centered recovery) di berbagai lini, dari hulu sejak investasi sampai hilir lewat kebijakan hubungan industrial.

Undang-undang bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Ketentuan ketenagakerjaan yang bertentangan dengan prinsip kerja layak patut diubah agar tidak menjadi bumerang yang menghambat pemulihan ekonomi. Regulasi juga perlu diperbarui untuk mengakomodasi perlindungan bagi pekerja informal di era fleksibilitas pasar kerja.

Seiring dengan itu, kapasitas angkatan kerja juga perlu ditingkatkan melalui sistem pelatihan kerja dan pendidikan vokasi yang terintegrasi. Daya tarik buruh murah sudah usang bertahun-tahun lalu. Ketersediaan angkatan kerja terampil sesuai kebutuhan industri lebih menarik perhatian investor.

Penciptaan lapangan kerja yang banyak memang dapat memulihkan ekonomi dalam waktu singkat. Statistik pengangguran ditekan, angka kemiskinan menurun. Namun, tanpa kerja layak, dampak jangka panjang dan berkelanjutan dari pandemi akan terus menghantui dalam bentuk tingginya ketimpangan, hilangnya potensi sumber daya manusia, dan terhambatnya pertumbuhan kelas menengah sebagai penggerak perekonomian.

Indonesia kini ada di persimpangan. Sekadar bertahan dan pulih untuk sementara, atau berbenah diri untuk maju sampai seterusnya?