Gagap di Dunia Maya

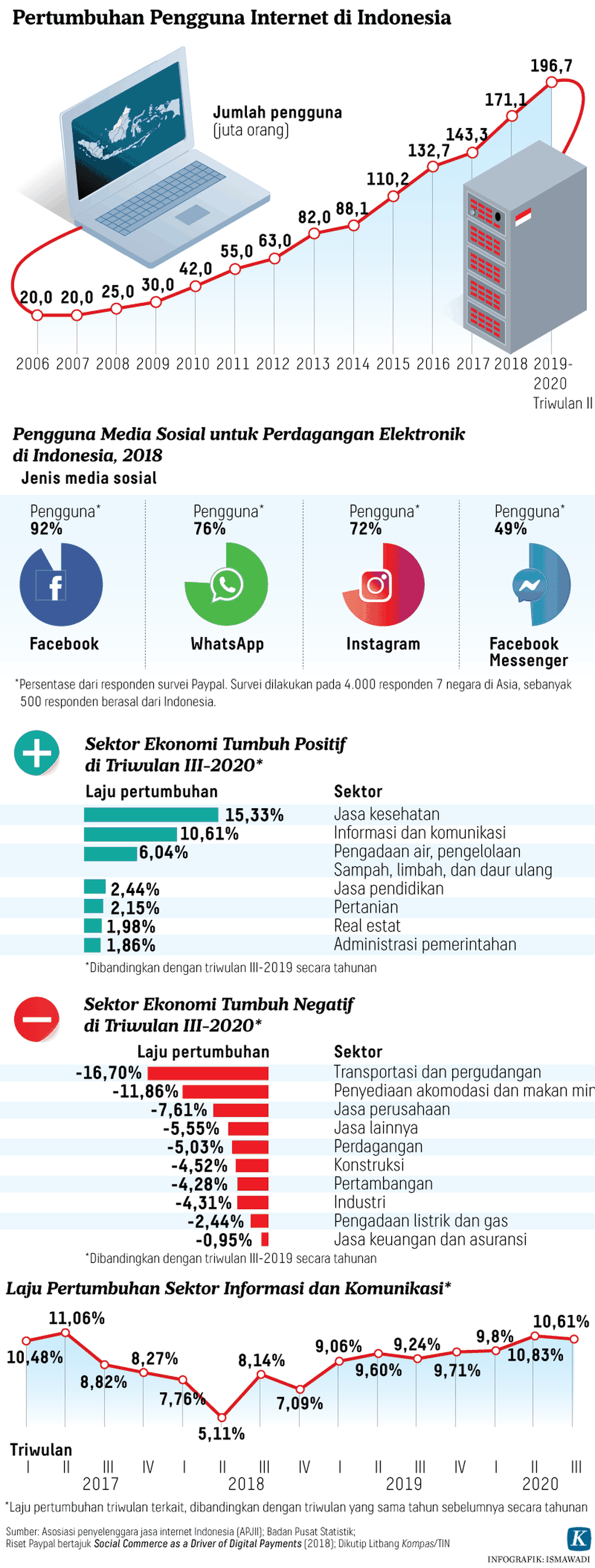

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, internet adalah dunia baru. Tatanan dan norma yang berlaku pun belum baku. Alhasil, banyak perilaku tabu dan tak patut di kehidupan nyata justru berlaku di dunia maya.

Didie SW

Pengumuman survei Indeks Keadaban Digital atau Digital Civility Index (DCI) oleh Microsoft pada Februari 2021 lalu mengundang kemarahan netizen Indonesia Pasalnya, survei itu menempatkan tingkat keadaban warga net Indonesia ada di posisi terbawah dari negara-negara Asia atau ranking 29 dari 32 negara di seluruh dunia yang disurvei.

Nilai DCI Indonesia tahun 2020 naik delapan poin dibanding tahun sebelumnya. Semakin besar nilai DCI menunjukkan tingkat keadaban yang makin rendah. Penurunan tingkat keadaban itu disumbang oleh kelompok netizen dewasa umur 18-74 tahun, sedangkan skor dari kelompok remaja umur 13-17 tahun tidak berubah.

Survei di Indonesia itu dilakukan terhadap 503 responden pada April-Mei 2020 yang merupakan bagian dari 16.051 responden di seluruh dunia. Mereka ditanyai tentang 21 risiko daring yang dibagi dalam empat kategori, yaitu perilaku, seksual, reputasi, dan intrusif.

Sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam survei itu antara lain apakah responden pernah dihubungi seseorang yang tidak diinginkan, terpapar berita bohong (hoax), penipuan (scam), dicurangi (fraud), ujaran kebencian, dan diskriminasi.

Ada pula pertanyaan soal pernah tidaknya responden mendapat ancaman, pancingan kemarahan (troling), perundungan, merendahkan perempuan (misogini), pelecehan seksual, penyebaran data pribadi (doxing), hingga merusak reputasi pribadi atau profesional mereka.

DCI disusun sejak 2016 guna mempromosikan penggunaan internet secara aman, sehat dan saling menghormati. “Studi tahunan Microsoft tentang keadaban digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi

online (daring) yang positif," kata Pimpinan Keamanan Digital Regional Asia-Pasifik, Microsoft, Liz Thomas dikutip dari situs Microsoft, 11 Februari 2021.

Pengumuman hasil survei itu pun diberitakan sejumlah media massa Indonesia yang rata-rata berfokus pada tingkat keadaban digital netizen Indonesia yang paling buruk di Asia Tenggara. Ungkapan paling tidak beradab itulah yang membuat netizen Indonesia marah hingga membanjiri akun media sosial Microsoft dengan protes.

Hasil ini seolah memperkuat stereotip masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang yang seolah-olah tidak beradab.( Haidar Buldan Thontowi)

"Hasil ini seolah memperkuat stereotip masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang yang seolah-olah tidak beradab," kata dosen psikologi sosial Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Haidar Buldan Thontowi, Jumat (26/3/2021). Karena itu, Haidar menilai lebih tepat menerjemahkan DCI sebagai Indeks Kesopanan Digital.

Kultur digital

Sebulan terakhir, serbuan komentar netizen Indonesia itu tidak hanya terjadi pada akun Microsoft, namun juga akun Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) dan All England pascatim Indonesia dipaksa mundur dari turnamen. Korban serbuan netizen Indonesia juga terjadi dalam kasus antara selebgram Kazakhstan dan Indonesia yang membuat pengikut selebgram Kazakhstan turun drastis dalam waktu singkat.

Di luar metodologi serta jumlah dan pemilihan responden dalam survei DCI tersebut, Koordinator Kelompok Kerja Psikologi Moralitas (

Moral Psychology), Ikatan Psikologi Sosial Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia (IPS-Himpsi) Subhan El Hafiz mengatakan netizen Indonesia memiliki karakter dan budaya yang berbeda dengan netizen negara lain.

"Netizen Indonesia masih menganggap dunia maya sebagai sesuatu yang berbeda dengan dunia nyata," katanya. Padahal, dunia maya sejatinya hanyalah dunia baru yang juga nyata.

Akibatnya, meski sesama netizen saling caci di media sosial seperti saat pemilihan umum presiden yang lalu, nyatanya jika bertemu langsung mereka cenderung saling diam. Bagi pembaca unggahan-unggahan tersebut di media sosial, mereka akan merasa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Padahal dalam kehidupan nyata, semua berjalan seperti biasanya.

Meski demikian, pemisahan dunia nyata dan dunia maya itu juga memiliki makna positif karena masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada piranti digital atau tidak menyerahkan seluruh hidupnya di dunia nyata ke dunia maya. Namun ke depan, kondisi ini akan menjadi tantangan khususnya bagi generasi yang sejak lahir telah akrab dengan teknologi digital.

Selain itu, sebagian masyarakat tidak masalah membagikan alamat surat elektronik bahkan nomor telepon seseorang kepada orang lain sepanjang mereka saling kenal. Di banyak negara maju, tindakan itu bisa dianggap melanggar privasi sehingga pemberian alamat surat elektronik apalagi nomor telepon hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin dari sang pemilik.

"Standar privasi di Indonesia lebih longgar," tambah Subhan yang juga dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta. Kondisi ini membuat kesadaran pengamanan data pribadi masih sangat lemah di Indonesia hingga terus memunculkan kasus-kasus penipuan digital.

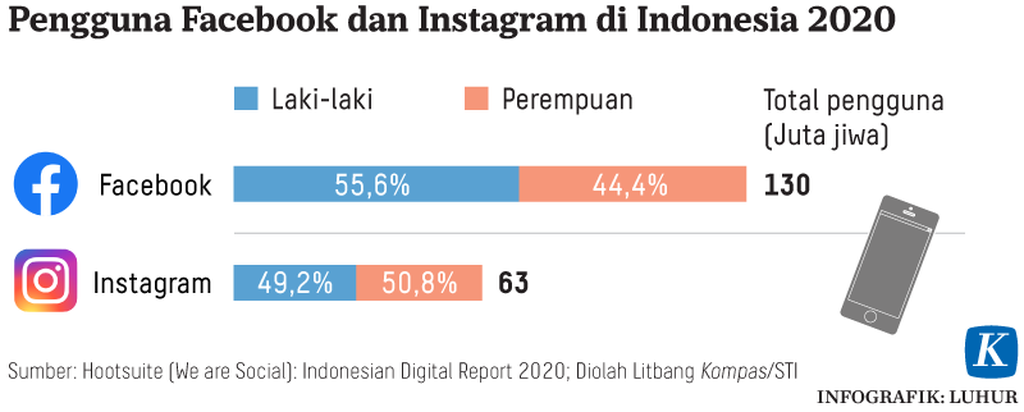

Keberadaan media sosial di luar negeri juga dianggap mengurangi privasi seseorang hingga meningkatkan individualisme dan stres, tetapi media sosial di Indonesia justru jadi sarana perekat anak muda, menemukan teman baru dengan minat serupa, yang ujungnya bisa meningkakan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. (Kompas, 28 September 2019).

Survei DCI sepanjang 2016-2021 juga menunjukkan meningkatnya paparan berita bohong dan ujaran kebencian di Indonesia. Namun, ini sebenarnya bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi masalah global. Selama lima tahun terakhir, paparan berita bohong, penipuan (scam), dan kecurangan (fraud), ujaran kebencian, dan diskriminasi justru mengalami kenaikan secara global. Namun dI Indonesia pada periode yang sama, diskriminasi justru turun.

"Peningkatan berita bohong itu tidak lepas dari situasi pandemi yang melahirkan banyak teori konspirasi yang digunakan untuk memahami situasi yang penuh ketidakpastian yang sedang terjadi," tambah Haidar.

Di masa pandemi Covid-19, informasi tentang penyakit, pencegahan dan pengobatannya belum mapan karena ilmuwan pun sedang berusaha untuk memecahkan maslaah yang terjadi. Kondisi itu sulit dipahami awam hingga mereka mencari pegangan apapun untuk bertahan, tidak masalah benar atau tidak. Teori konspirasi juga lebih mudah menyebar karena bisa menjadi alat perekat atau identitas sosial kelompok tertentu.

Sementara penipuan dan kecurangan dipastikan akan meningkatkan dalam situasi tidak normal atau bencana seperti saat pandemi. Dalam kondisi takut, panik, khawatir, dan cemas, seseorang akan cenderung membuat keputusan yang kurang baik hingga mudah menjadi korban penipuan atau kejahatan orang lain.

Baca juga: Keadaban Digital Masyarakat Kita

Tatanan moral

Walau metodologi survei DCI bisa diperdebatkan, namun Subhan dan Haidar sama-sama menilai hasil survei DCI ini menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Literasi digital itu menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan, keluarga, pemerintah hingga perusahaan digital untuk membangun lingkungan internet yang aman dan sehat.

Bagaimanapun, internet masih menjadi hal baru bagi banyak masyarakat Indonesia. Banyak orang gagap untuk bersikap di ruang publik baru tersebut. Repotnya, mendidik seseorang untuk bersikap di dunia maya belum menjadi kesadaran penting bagi orangtua, sekolah dan sistem pendidikan Indonesia.

Di dunia nyata, anak dididik untuk bersikap santun kepada orangtua, teman, hingga melindungi diri dari kejahatan yang mungkin saja terjadi. Namun, perilaku serupa belum diajarkan di dunia maya hingga banyak privasi yang dilanggar. Karena itu, dengan mengajarkan anak untuk menjaga privasi di dunia maya saja akan sangat membantu menjaga kesopanan netizen di dunia maya.

"Banyak netizen yang tidak sadar dengan mengunggah sesuatu di media sosial itu sama dengan berteriak atau berceramah pada banyak orang dalam grup," kata Subhan.

Tantangan makin rumit dengan rendahnya kemampuan siswa Indonesia memahami bacaan seperti yang ditunjukkan hasil survei PISA (Programme for International Student Assessment). PISA 2018 menunjukkan skor kemampuan membaca siswa Indonesia sebesar 371, jauh dari skor rata-rata kemampuan membaca negara yang disurvei sebesar 487. Kemampuan membaca siswa Indonesia itu ada di ranking 72 dari 78 negara.

Rendahnya kemampuan siswa Indonesia memahami bacaan itu tidak terlepas dari pola pendidikan Indonesia yang mengedepankan pengetahuan dan hapalan. Padahal, menghapal adalah kemampuan kognitif paling sederhana. Dalam dunia yang mengalami tsunami informasi, kemampuan menganalisis dan mensintesis jauh lebih dibutuhkan.

"Rendahnya kemampuan memahami bacaan itu membuat netizen Indonesia dengan mudahnya menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya," kata Subhan. Kondisi itu juga membuat masyarakat mudah sekali terpancing kabar bohong.

Dari survei Microsoft, kemampuan remaja 13-17 tahun dalam menyaring informasi sebenarnya jauh lebih baik dibanding kelompok penduduk dewasa umur 18-74 tahun. Situasi itu terjadi karena kelompok kontrol pada anak remaja lebih baik sehingga penyebaran berita bohong lebih bisa ditekan. Sementara pada kelompok penduduk dewasa, kontrol dari sesama anggota grup umumnya sangat lemah.

"Harus ada norma di dunia maya," katanya. Norma ini akan memberi batas sejauh apa seseorang boleh bersikap di internet.

Norma itu pula yang akan mengembangkan proses interaksi di internet dengan setara dan saling menghormati. Setiap orang di internet seharusnya bisa mengungkapkan pendapatnya dengan tenang, mampu menenggang perbedaan pendapat, mau mendengarkan saat lawan berbicara, serta tidak berusaha mendominasi dialog. Upaya ini akan sulit diwujudkan selama tayangan debat di televisi justru banyak yang menampilkan hal yang berkebalikan.

Namun karena internet pun masih menjadi suatu hal yang baru, maka norma yang berlaku di internet pun umumnya belum mapan. Selama norma di dunia maya itu belum mapan, maka tindakan yang dilakukan seseorang di internet akan sangat dipengaruhi dan mengacu pada perilaku lingkungannya.

Pengaruh lingkungan di dunia maya akan semakin besar pada warga net yang mengidentikkan diri mereka dengan kelompok tertentu. Mereka akan cenderung berlaku sama seperti anggota kelompok lainnya agar diakui. Karena itu, jika ada satu anggota kelompok berkata kasar atau penuh caci maki tanpa ada yang meluruskan, maka cara itulah yang akan dipancang sebagai acuan dalam kelompok.

Haidar menilai kompaknya netizen Indonesia untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap tidak adil patut diacungi jempol. Perilaku itu menunjukkan netizen Indonesia memiliki solidaritas dan kepedulian yang tinggi.

Meski demikian, hal itu perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menahan diri dan berpikir sebentar hingga protes yang dilakukan tidak reaktif atau penuh caci maki. Protes bisa dilakukan dengan tetap menunjukkan penghargaan pada lawan bicara dan memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan dan bermartabat. Protes tetap bisa dilakukan tanpa harus merundung atau menyerang secara personal.

Haidar menambahkan, hal yang membuat skor DCI Indonesia rendah berasal dari tingginya kecemasan dan kekhawatiran akan terkena kembali dampak dari perilaku negatif orang lain di internet. "Tingginya kecemasan itu terkait erat dengan rendahnya kompetensi digital dan kesadaran pengguna internet," katanya.

Baca juga: Suara ”Netizen” Bukan Suara Rakyat

Kekurangpahaman atas risiko dari setiap tindakan di internet membuat mereka jadi sasaran empuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sistem keamanan siber di Indonesia juga belum mapan sehingga ketidakpastian yang dihadapi warga net saat mendapat masalah di internet makin besar dan rumit.