Dilema Liputan Imigran Ilegal

”Kalau boleh tahu, kenapa Mas harus liputan soal orang-orang Afghanistan ini? Kenapa tidak orang-orang lain di Manado yang kesusahan? Kan, banyak juga warga kita sendiri yang kesulitan,” katanya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F14%2F663e8d75-9395-4a0a-8c26-4dcc480b3f6b_jpg.jpg)

Seekor burung dengan sayap yang patah dipelihara Sajjad di sebuah sangkar, 17 Desember 2022. Sajjad adalah imigran asal Afghanistan-Suriah yang terdampar di Indonesia.

Dalam sebuah pelatihan jurnalisme naratif di Tomohon, Sulawesi Utara, November 2022, Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch yang juga wartawan senior, mengatakan, ”Wartawan boleh tidak netral.” Pernyataan itu mengundang perdebatan. Bukankah seharusnya wartawan hanya boleh berpihak pada fakta?

Rupanya Andreas belum selesai berujar. Ada satu syarat untuk ketidaknetralan itu. ”Wartawan boleh tidak netral,” lanjutnya, ”tetapi harus independen dari narasumbernya.”

Secara pribadi saya setuju, apalagi dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Misalnya, semua orang berhak hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, baik agama, ras dan suku, disabilitas, jender, maupun orientasi seksual. Sudut pandang ini sangat penting dipakai dalam liputan-liputan tentang kelompok minoritas yang termarjinalkan dan tertindas.

Kendati begitu, praktiknya jauh lebih sulit. Apalagi, wartawan adalah manusia yang juga punya prasangka dan kecenderungan untuk berat sebelah. Saya merasakannya dalam liputan keluarga imigran ilegal Afghanistan-Suriah yang sudah 23 tahun tinggal di Indonesia, termasuk 12 tahun di Manado.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F14%2F4446c450-aa32-48d4-8739-7a25cf8774ac_jpg.jpg)

M Yaqub M Karim (61, kiri), Aqila Douraiyah (51, kanan depan), Tahanan PBB II alias Sakinah (12, berseragam), dan Amira Mustafa (51, berbaju merah jambu) berjalan meninggalkan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, setelah menghadiri acara wisuda Amar, 9 Februari 2023. Amar adalah anak sulung Yaqub dan Amira.

Sebagai informasi, keluarga ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah keluarga almarhum M Rahim M Karim asal Afghanistan dan Amira Mustafa (51) asal Suriah. Mereka memiliki tiga anak, yaitu Amar (30), Ali (27), dan Fatimah (25).

Yang kedua adalah keluarga M Yaqub M Karim asal Afghanistan (61) dan Aqila Douraiyah (51) asal Suriah. Mereka memiliki lima anak, yaitu almarhum Sajjad, Zahra (26), Yahya (23), Tahanan PBB alias Nur (19), dan Tahanan PBB II alias Sakinah (13).

Rahim dan Yaqub adalah saudara satu ayah, tetapi berbeda ibu. Sedangkan Amira dan Aqila masih saudara jauh. Anak-anak mereka pun saling bersepupu.

Mereka terdampar di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Februari 2000, dalam percobaan pelayaran ke Australia. Permohonan suaka mereka ditolak oleh UNHCR (Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi) sehingga status mereka secara hukum adalah imigran ilegal. Meski demikian, mereka tidak kunjung dideportasi karena alasan yang belum jelas.

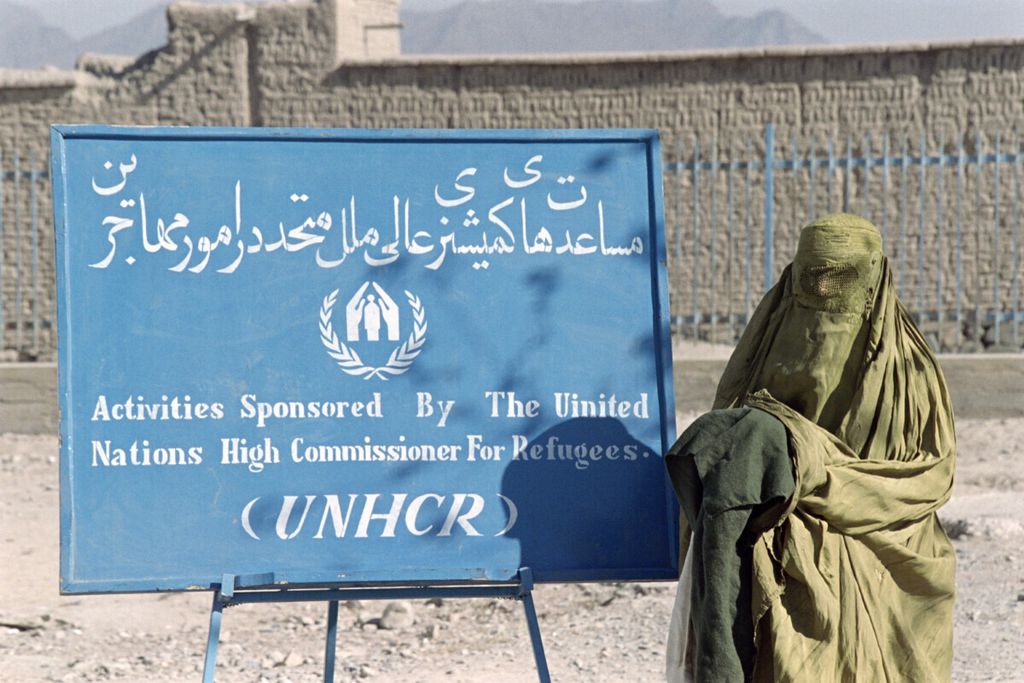

Seorang perempuan yang mengenakan burqa seperti diwajibkan Taliban, berjalan melewati plang bertuliskan UNHCR pada 11 November 1996. Dia hendak mengambil bantuan selimut dan pakaian hangat yang diberikan oleh program distribusi bantuan musim dingin.

Dengan kondisi begini, otomatis mereka menjadi minoritas karena sepengetahuan saya mereka adalah satu-satunya kelompok mantan pencari suaka di Manado yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan status. Sebenarnya ada masalah nirkewarganegaraan (statelessness) lain di Sulut yang melibatkan orang-orang keturunan Filipina, tetapi masalahnya jauh berbeda.

Keminoritasan mereka juga terkait dengan suku. Yaqub menyebut, dia adalah orang Hazara, suatu kelompok etnis yang tergolong minoritas di Afghanistan. Secara historis, mereka menghadapi persekusi di negara itu, termasuk oleh Taliban yang didominasi etnis Pashtun. Tak heran jika pada 2022 ada 1 juta pengungsi Hazara di Pakistan.

Kasus ini juga menyangkut masalah agama. Persekusi yang mereka alami juga diakibatkan oleh aliran agama yang mereka anut, yaitu Islam Syiah. Sementara Taliban yang sempat berkuasa pada 1996-2001 dan kembali berkuasa sejak 2021 hingga hari ini menganut Islam Sunni dengan interpretasi syariah yang ekstrem.

Di Indonesia, persekusi terhadap penganut Syiah pun bukan hal baru. Akan tetapi, Yaqub mengatakan keluarganya menganut Islam Sunni. Ini menghindarkan mereka sebagai target kekerasan.

Baca juga: Penantian Abadi Para Tahanan PBB

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F13%2F6850514a-6a30-43e0-9a42-8940cba2a46c_jpg.jpg)

Ali (27), imigran ilegal asal Afganistan yang sudah 23 hidup di Indonesia, menghabiskan 12 tahun terakhir hidupnya di Manado, Sulawesi Utara.

Di lingkungan kampus, anak-anak Rahim dan Yaqub diterima dengan baik secara sosial. Tentu, tanpa KTP dan paspor, mereka tetap tak mudah untuk memenuhi kebutuhan.

Itulah permasalahan yang kemudian mendasari liputan saya: bagaimana mereka menavigasi dan menyiasati hidup tanpa dokumen kependudukan dan izin tinggal. Di sisi lain, kok bisa mereka bersekolah bahkan sampai ke tingkat S-2?

Bagaimana juga peristiwa bakar diri oleh Sajjad yang menewaskan dirinya dan Rahim, bisa terjadi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado pada 2019? Lalu, mengapa mereka bisa diizinkan di luar Rudenim padahal berstatus imigran ilegal?

Saya memulai liputan ini pada Agustus 2022 dengan menemui Ali, anak kedua Rahim. Sejak insiden di Rudenim Manado, ia bertindak sebagai kepala keluarga dan juru bicara keluarga kala harus berurusan dengan pihak luar.

Dia sebenarnya sudah enggan bicara dengan wartawan. Sudah ratusan yang datang meliput, tetapi tak kunjung membuahkan perubahan apa pun dalam hidupnya. Mereka hanya dijadikan bahan sensasi.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F14%2F97b76302-a6b8-4b40-af89-22081f737004_jpg.jpg)

Ali (27) menunjukkan ijazah-ijazah pendidikannya dari SD sampai lulus S-1 di ruang tamu rumah kontrakannya di Wonasa Kapleng, Manado, Sulawesi Utara, 22 November 2022. Ali adalah sarjana arsitektur lulusan Universitas Sam Ratulangi.

Dalam pertemuan itu, saya menyatakan keberpihakan saya terhadap keluarganya sebagai manusia-manusia yang berhak mendapatkan kepastian status agar bisa hidup dengan layak. Hal itu memenuhi harapan Ali.

”Saya berharap liputan ini bisa mendorong solusi. Kalau memang enggak bisa naturalisasi, saya ingin negara bisa berperan membawa UNHCR ke meja perundingan. Sudah cukup 23 tahun kami tidak jelas begini. Kalau bisa, liputan ini mengarah ke sana,” katanya.

Saya pun menyanggupi dan ini menjadi ”komitmen politik” kami dalam liputan ini. Saya pikir, apa pula gunanya liputan kalau akhirnya tidak berdampak?

Liputan demi liputan membawa saya mulai mengenal Ali dan anggota keluarganya satu per satu. Empati saya semakin tumbuh setelah mendengar kisah penelantaran mereka oleh UNHCR dan pihak imigrasi, termasuk ”penzaliman” yang berujung pada kematian Sajjad dan Rahim. Padahal, mereka adalah manusia yang memiliki HAM, terlepas dari apa pun kewarganegaraannya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F13%2F68a24b8e-f725-481d-af35-2d55defaa99b_jpg.jpg)

Keluarga Ali, dari kiri: Amira Mustafa (51, ibu), Audina Givethee (25, ipar), Amar (30, kakak), Adella (2, keponakan), M Yaqub M Karim (61, paman), Tahanan PBB II alias Sakinah (12, adik sepupu), dan Aqila Douraiyah (51, bibi). Mereka berpose bersama pascawisuda Amar dan Audina di Universitas Sam Ratulangi, 9 Februari 2023.

Keberpihakan saya pun semakin kuat terhadap mereka. Namun, pada Februari 2023, kebimbangan menghampiri. Ini bermula dari pertanyaan seorang pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulut ketika saya berkunjung untuk menanyakan tanggapan dan kebijakan mereka terhadap keberadaan keluarga Ali.

”Kalau boleh tahu, kenapa Mas harus liputan soal orang-orang Afghanistan ini? Kenapa tidak orang-orang lain di Manado yang kesusahan? Kan, banyak juga warga kita sendiri yang kesulitan,” katanya.

Pada Maret 2023, saya berkunjung ke Rudenim Manado. Beberapa petugas mengaku kenal dengan keluarga Ali. Namun, rupanya keluarga tersebut meninggalkan kesan kurang baik di mata mereka. ”Mereka keras kepala, arogan. Sering melawan petugas. Kalau yang perempuan sakit, mereka enggak mau sama dokter laki-laki, harus dokter perempuan,” kata salah satu petugas.

Sebagai seorang yang berstatus warga negara Indonesia, jujur, awalnya saya juga merasa tersinggung. Seorang imigran ilegal seharusnya menurut saja kepada pemerintah setempat lewat imigrasi. Dari perspektif hukum, mereka adalah pelanggar aturan keimigrasian. Belum lagi kalau melihat negara ini sudah menyediakan segala kebutuhan dasar mereka, tetapi malah mereka tolak.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F13%2F6b31ca0f-2b38-4b41-842e-aec5027822ea_jpg.jpg)

Ali (27) memanen selada dari kebun hidroponik di teras rumahnya di Wonasa Kapleng, Manado, Sulawesi Utara, 12 September 2022.

Para petugas kemudian menyebut, mereka menyebarkan hoaks lewat media sosial menjelang hari terjadinya insiden bakar diri oleh Sajjad. ”Mereka bilang, katanya kami enggak mengizinkan mereka ke masjid, padahal mereka yang enggak pernah ke masjid,” kata si petugas.

Saya sendiri tidak pernah mendalami kebiasaan peribadatan Ali dan keluarganya. Sebab, di rumah Ali ada etika bertamu yang tak umum di kalangan warga Indonesia. Laki-laki yang bukan keluarga tidak diizinkan masuk ke rumah demi menjaga kenyamanan anggota keluarga yang perempuan, karena mereka berkerudung.

Di satu sisi, saya menerima ini sebagai bentuk penghormatan saya terhadap kultur dan akidah keluarga Ali. Namun, di sisi lain, saya merasa situasi ini memberikan saya kesulitan dalam memverifikasi banyak aspek dalam kehidupan Ali.

Seorang perempuan Hazara memangku anaknya saat menghadiri acara Hari Perempuan Internasional di Provinsi Bamiyan, Afghanistan, 8 Maret 2021.

Saya lalu teringat pada sebuah artikel di The Guardian tahun 2016 yang berjudul “Verifying refugees’ stories: why is it so difficult?” Tulisan ini bercerita tentang bagaimana petugas UNHCR memverifikasi keterangan para pencari suaka yang tiba di negara-negara Eropa dalam krisis migran pasca-Musim Semi Arab dan munculnya NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah).

Mereka sampai bertanya tentang tempat-tempat di sekitar rumah si pencari suaka, seperti lokasi masjid, toko, ada bangunan apa di ujung jalan, dan sebagainya. Mereka juga memperhatikan etnisitas dan dialek untuk memastikan kebangsaan pencari suaka karena beredar kabar banyak pencari suaka mengaku orang Suriah.

Bagi wartawan, verifikasi kasus-kasus seperti ini menjadi jauh lebih sulit, mengingat kami tidak selalu memiliki koneksi atau perangkat sebagaimana UNHCR, untuk memastikan keabsahan keterangan mereka. Termasuk saya, wartawan yang masih relatif baru. Apalagi saya bertugas di daerah yang tak banyak isu pengungsian. Masalah ini terasa asing.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F01%2F19%2F58ebb3c9-2950-4801-91a7-a5273d650070_jpeg.jpg)

Ilustrasi . Warga Afghanistan dari suku Hazara menanti pengesahan untuk masuk tempat penampungan sementara di Batam, Kepulauan Riau. Mereka mencari suaka setelah meninggalkan Afghanistan pada pertengahan 2015.

Karena itu, yang bisa saya lakukan hanyalah riset hasil cerita mereka. Misalnya, semua tempat di Afghanistan yang disebut Yaqub, seperti Bamiyan yang merupakan kampung halaman orangtuanya, kondisi Kabul ketika pasukan Soviet masuk, kelompok mujahidin yang ia pilih untuk bergabung, dan sebagainya.

Verifikasi kemudian saya lakukan ketika Yaqub mengatakan ia telah mengajukan banding setelah permohonan suaka keluarganya ditolak pada Juli 2000. Surat pengajuan banding itu dititipkan pada Kepolisian Resor Sumbawa. Namun, menurut keterangan UNHCR, banding itu tak pernah diajukan.

Saya kemudian berhipotesis, surat itu mungkin tak pernah disampaikan oleh kepolisian pada UNHCR. Yaqub juga tak bisa memberikannya langsung karena UNHCR tak punya perwakilan di Sumbawa. Kantor Imigrasi pun baru berdiri pada 2003. Namun, lagi-lagi, itu hanya hipotesis yang sulit diverifikasi.

Satu hal lagi yang membuat saya makin bimbang adalah surat-surat keterangan yang disimpan Divisi Imigrasi Kemenkumham. Di situ, diceritakan bahwa pada 2016-2017, Yaqub dan Rahim pernah menolak kedatangan UNHCR yang berkenan membuka lagi proses suaka mereka.

Baca juga: Undangan Rahasia dari Lima Gunung

Dari kiri ke kanan: Amira Mustafa, Tahanan PBB II alias Sakinah, Fatimah, Rahim, Tahanan PBB I alias Nur, dan Aqila Douraiyah, saat menggelar protes di Rumah Detensi Imigrasi Manado, Sulawesi Utara, setelah permohonan status pengungsi mereka ditolak UNHCR, 14 Januari 2019.

”Mereka keras kepala. Kalau sudah begitu, apa lagi maunya kalau bukan jadi orang Indonesia? Makanya mereka bersikeras,” kata salah satu pejabat.

Pejabat itu kemudian menambahkan. ”Pak Oka, kan, orang Indonesia, NKRI juga. Jadi seharusnya sudah tahu, (kepentingan) mana yang harus diutamakan,” katanya.

Dari perspektif keamanan negara, tentu keluarga Ali tak bisa sekonyong-konyong dinaturalisasi. Banyak faktor yang dipertimbangkan, terutama asas kemanfaatan dan penegakan hukum keimigrasian.

Baca juga: Jokowi Menjeda Bocekli, Menteri Budi Menanti

Dari kiri ke kanan: Tahanan PBB I alias Nur Fatimah, Rahim, Tahanan PBB II alias Sakinah, Aqila Douraiyah, dan Amira Mustafa menggelar aksi protes di Rumah Detensi Imigrasi Manado, Sulawesi Utara, setelah permohonan status pengungsi mereka ditolak UNHCR, 14 Januari 2019.

Saya sendiri berpikir, menaturalisasi keluarga Ali bisa menjadi preseden buruk untuk Indonesia. Sebab, ada 12.706 pengungsi dan pencari suaka lain di negeri ini yang terdata oleh UNHCR pada akhir 2022. Adapun keluarga Ali sudah berstatus imigran ilegal karena suaka mereka telah ditolak UNHCR. Adilkah jika keluarga mereka kemudian mendapatkan perlakuan ”spesial”?

Kendati demikian, pada akhirnya, saya sadar sebuah keluarga tak akan menang melawan negara sebesar Indonesia. Saya akhirnya kembali pada perkataan Andreas Harsono. Saya tetap memihak kepada keluarga Ali dengan menyuarakan harapan mereka akan sebuah solusi.

Soal bentuk solusinya, apakah akan dinaturalisasi, dideportasi, atau dipindahkan ke negara ketiga, itu urusan negara. Intinya, tak ada manusia yang boleh ditelantarkan, apalagi sampai 23 tahun lamanya. Sebagaimana kata Ali, ”Negara harus bisa menjadi point of solution.”