Hari-hari Seusai ”Kompas” Dibredel via Telepon

Tanggal 6 Februari, 44 tahun yang lalu, harian ”Kompas” terbit kembali setelah selama dua minggu dibredel oleh pemerintah Orde Baru. Meski tidak terbit, wartawannya tetap liputan.

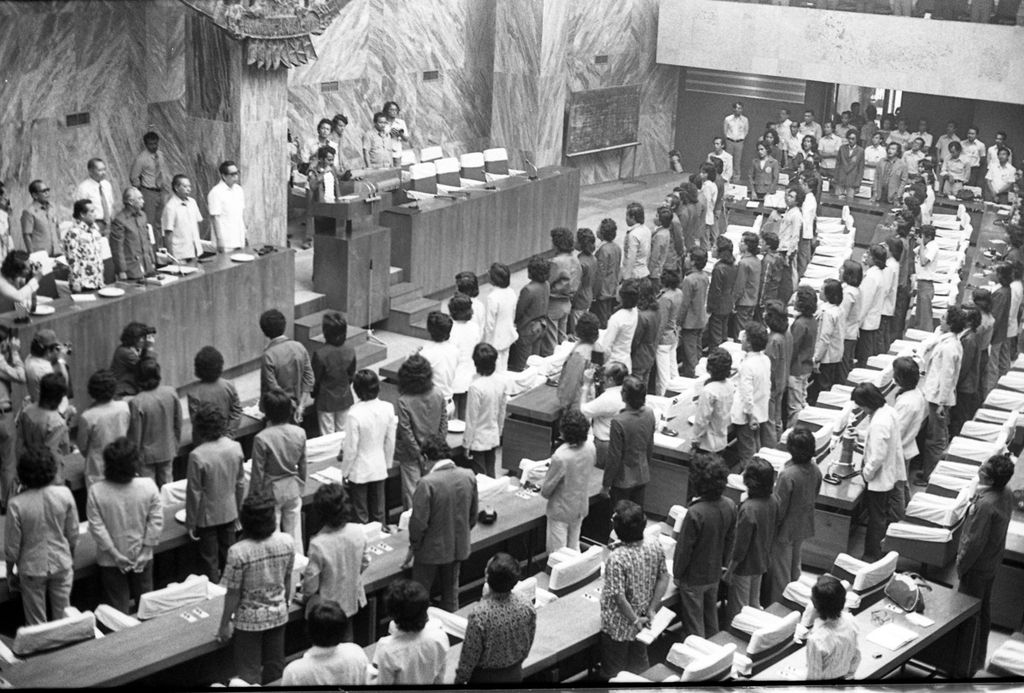

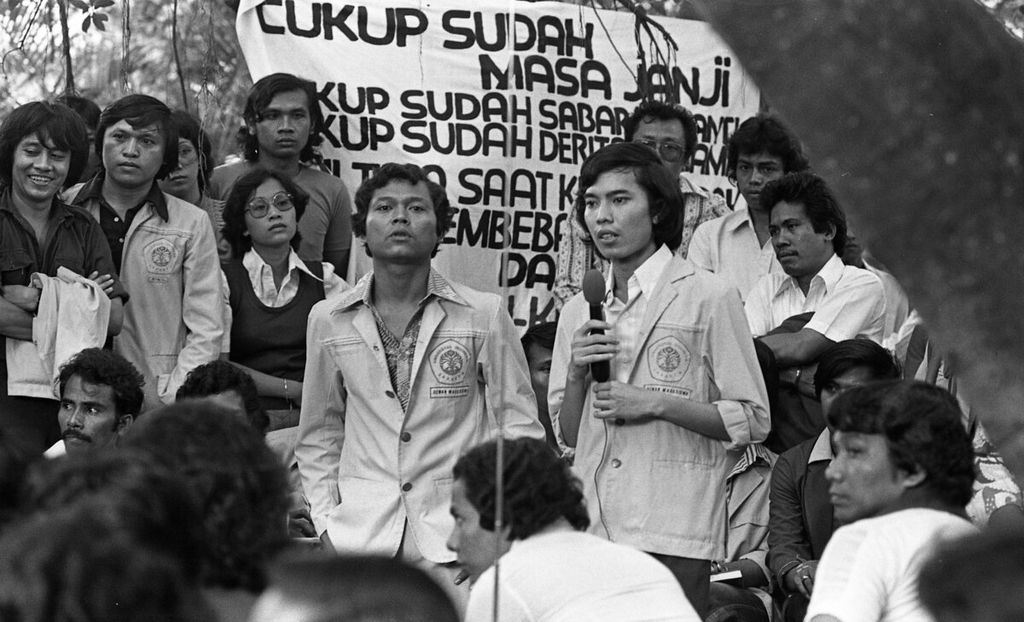

Peringatan 12 Tahun Tritura di Jakarta, Senin (8 Januari 1978) dilaksanakan di tiga tempat, yaitu Universitas Indonesia, Gelanggang Mahasiswa Kuningan, dan Taman Makam Umum Tanah Kusir, Jakarta. Selain itu, para mahasiswa juga mendatangi Gedung MPR/DPR/DPD dan diterima oleh Ketua DPR/MPR Adam Malik.

Setelah dua minggu dibredel, kabar kepastian harian Kompas boleh terbit kembali diterima lewat telepon. Pesan diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Jakob Oetama pada hari Sabtu, 4 Februari 1978 pukul 16.00 WIB. Namun, Kompas baru terbit kembali hari Senin (6/2/1978) karena pada masa itu Kompas tidak terbit di hari Minggu.

Kabar lewat telepon ini sama seperti saat larangan terbit disampaikan pada 20 Januari 1978 pukul 20.25. Larangan mulai berlaku keesokan harinya, 21 Januari 1978. Saat telepon diterima, sebagian berita yang akan terbit sudah mulai di-lay out.

Pada masa Orde Baru, budaya telepon dari ”atas” memang mewarnai penerbitan surat kabar. Tak hanya saat pelarangan terbit ini saja. Sehari-hari pun, kantor Redaksi Kompas kerap menerima berbagai telepon, baik dari Laksusda Jaya maupun Pejabat Puspen ABRI, bahkan telepon dari penguasa tingkat Kodim dan Koramil.

Tujuannya agar Kompas tidak memuat berita tertentu, terutama tentang maraknya berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa mahasiswa yang mengkritik penguasa Orde Baru.

Pada 1978, suasana kantor Redaksi Kompas di Palmerah Selatan 26-28 Jakarta lebih mirip bilik laboratorium obat ketimbang kantor sebuah surat kabar dengan dinding dari ubin keramik putih. Ini karena bangunan kantor Redaksi Kompas yang digunakan sejak 1978-1988 memang bekas kantor pabrik farmasi.

Suasana kantor pada sore dan malam ramai dipenuhi wartawan. Sementara pada pagi hingga tengah hari, suasana tenang. Pukul 13.00 ke atas para wartawan baru mulai berdatangan dari lapangan.

Berita tentang unjuk rasa mahasiswa yang menyebabkan koran Kompas dibredel pada tahun 1978.

Seperti biasa, jika mereka sudah mulai mengetik berita, suasana mendadak berubah berisik. Deru bunyi mesin tik bersahutan memenuhi seluruh ruangan hingga malam hari. Persis suara hujan badai, tak-terak, tak-tak-tak-tak, tik- tak. Saking berisiknya, menenggelamkan suara percakapan para wartawan.

Pada 20 Januari 1978 malam, suara berisik mesin tik itu tiba-tiba terhenti ketika Redaktur Malam menyerukan, ”Besok Kompas dilarang terbit!” Redaktur malam khusus bertugas pada malam hari untuk menerima setoran berita dari para editor bidang.

Segera saja para wartawan merubung Redaktur Malam untuk mendapatkan penjelasan tentang pelarangan terbit tujuh media. Selain Kompas, koran Sinar Harapan, Pelita, Merdeka, Indonesia Times, Sinar Pagi, dan majalah Tempo, juga dilarang terbit mulai 21 Januari 1978.

Pelarangan terbit Kompas diberitahukan melalui telpon oleh Kepala Penerangan Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah) Jaya berdasarkan instruksi nomor TR/TLX-036/Gal/I/1978. Yang bertanggung jawab atas pelarangan enam surat kabar dan satu mingguan berita itu adalah Kopkamtib.

Lembaga Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban adalah lembaga ekstra yudisial semasa Orde Baru yang berwenang mengambil keputusan menyangkut operasi pemulihan keamanan. Lembaga ini juga bertanggung jawab atas koordinasi dan supervisi kegiatan operasi pemulihan keamanan.

”Tindakan pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar merupakan peringatan keras dalam bentuk prevensi terhadap koran-koran tersebut,” kata Sudharmono, selaku Menteri Penerangan ad interim saat itu.

Baca juga: Pengalaman Tak Terlupakan di Hutan Adat

Peringatan 12 Tahun Tritura di Jakarta, Senin (8 Januari 1978) dilaksanakan di tiga tempat, yaitu di Universitas Indonesia, Gelanggang Mahasiswa Kuningan, dan Taman Makam Umum Tanah Kusir, Jakarta.

Sudharmono mengumumkan hal itu di televisi seusai menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka. ”Tindakan itu dilakukan karena pemerintah menilai pemberitaan surat kabar-surat kabar itu dapat memperuncing keadaan. Kalau itu terus berlangsung, dapat mengganggu stabilitas nasional,” ungkap Sudharmono.

Atas pertimbangan itu, kata Sudharmono, Kopkamtib yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, perlu mengambil tindakan preventif agar gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu (mahasiswa) tidak menjalar dan juga tidak disiarkan oleh media massa.

”Karena penyiaran itu biasanya menimbulkan suhu politik makin naik. Ini merupakan kartu kuning untuk tidak sampai dicabut SIT (surat izin terbit)-nya. Dan saya belum mencabut SIT,” lanjut Sudharmono.

Pada masa itu, bisa dikatakan surat kabar setiap saat berada di ujung tanduk. Tidak hanya harus mengantongi surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), surat kabar juga harus mengantongi dua surat izin lainnya, yakni surat izin cetak (SIC) dan surat izin terbit (SIT). Jika SIC-nya dicabut, surat kabar masih mungkin terbit kembali. Akan tetapi, begitu SIT-nya dicabut, habis sudah riwayat koran itu. SIT dikeluarkan oleh Departemen Penerangan.

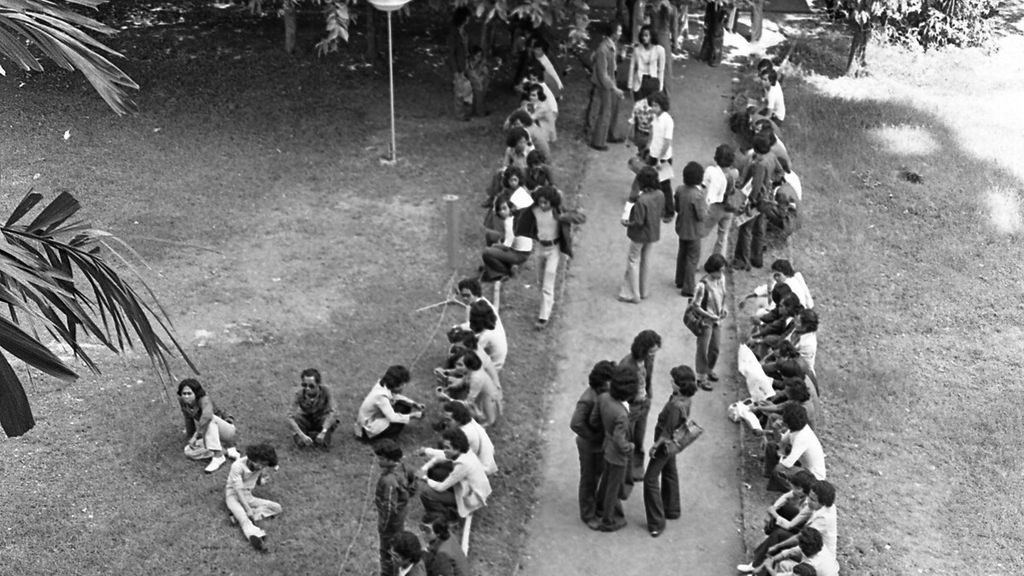

Detail latar belakang dan pengumuman Sudharmono ini kemudian dimuat Kompas dengan judul ”Dua Minggu dalam Kilasan” setelah Kompas diizinkan terbit kembali 6 Februari 1978. Letaknya di pojok kiri bawah halaman I.

Baca juga: Kepergok Rombongan Sniper hingga Membelah Sungai Lahar Hujan Semeru

Dua Minggu dalam Kilasan, tulisan yang menjelaskan tentang pembredelan harian Kompas pada tahun 1978.

Dilarang diberitakan

Pers pada era Orde Baru memang setiap hari dihantui berbagai larangan. Tak hanya dari tingkat Kopkamtib yang saat itu dipimpin Laksamana Sudomo, dering telepon juga bisa datang dari kalangan penguasa, seperti Kapuspen ABRI, Menteri Penerangan, sampai penguasa militer setingkat Kodam, Kodim, dan Koramil.

Begitu seringnya telepon Redaksi berdering, sampai-sampai catatannya yang dituliskan di kertas rol mesin cetak, panjangnya mencapai dua meter lebih. Kertas itu ditempelkan di papan tulis Redaksi dengan tulisan yang digoreskan dengan spidol tinta permanen.

Edisi koran Kompas sehari sebelum dibredel, ternyata memang ada yang “melanggar” larangan, seperti terpampang di kertas rol yang ditempel di papan tulis Redaksi. Halaman I Kompas (20/01/1978) secara mencolok menampilkan berita tentang demonstrasi mahasiswa yang pada saat itu jelas-jelas dilarang diberitakan.

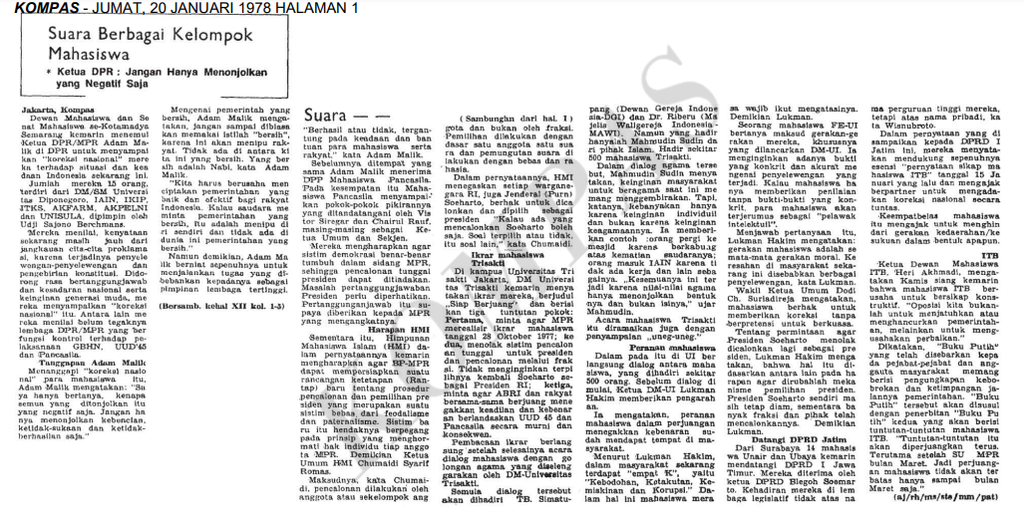

Berita itu berjudul ”Suara Berbagai Kelompok Mahasiswa” yang merupakan rangkuman berbagai aksi mahasiswa dari Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan daerah lainnya yang ditulis oleh para wartawan dengan inisial (aj/rh/ms/sts/mm/pat). Isinya ternyata menggelitik telinga penguasa.

Dalam aksinya, Dewan Mahasiswa (DM) dan Senat Mahasiswa (SM) dari daerah-daerah, mengungkapkan apa yang mereka sebut sebagai ”koreksi nasional” terhadap situasi dan kondisi Indonesia saat itu. ”Kenyataan yang ada sekarang ini masih jauh dari jangkauan cita-cita proklamasi, karena terjadi penyelewengan-penyelewengan dan pengebirian konstitusi....”

Begitu bunyi ”koreksi nasional” terkeras yang disuarakan kelompok mahasiswa di Semarang, yang berasal dari DM/SM Universitas Diponegoro, IAIN, IKIP, ITKS, AKFARM, AKPELNI, serta Unisula dan dipimpin oleh Udji Sajono Berchmans.

Baca juga: Telepon yang Menghantui Saat Menyelisik Penyelewengan Pupuk Subsidi

Ketua Panitia Besar Peringatan 12 tahun Tritura, AM Pulungan, berbicara dalam konferensi pers di Press Club Indonesia, Rabu 28 Desember 1977. Panitia kemudian mengadakan peringatan 12 Tahun Tritura pada Januari 1978. Peringatan lebih banyak merupakan reuni Angkatan 66.

Di Kampus Trisakti Jakarta, tuntutan para mahasiswa juga tak kurang keras. Dewan Mahasiswa Trisakti menyampaikan tiga tuntutannya pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama, MPR agar merealisasi Ikrar Mahasiswa 28 Oktober 1977. Kedua, menolak sistem pencalonan tunggal Presiden Soeharto dan pencalonan melalui fraksi serta tidak menginginkan terpilhnya kembali Soeharto sebagai presiden RI. Ketiga, meminta agar ABRI dan rakyat bersama-sama berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Di Universitas Indonesia, dilangsungkan dialog ratusan mahasiswa. Ketua DM UI Lukman Hakim dalam pidatonya mengatakan, masyarakat Indonesia tengah dihinggapi penyakit ”empat K”, yakni kebodohan, ketakutan, kemiskinan, dan korupsi. Senada dengan mahasiswa Trisakti, mahasiswa UI juga menyerukan penolakan terhadap pencalonan kembali Soeharto dan menuntut perubahan mekanisme pemilihan presiden.

Mahasiswa di Surabaya menyatakan dukungannya terhadap ”pernyataan sikap mahasiswa ITB”. Sehari sebelumnya, Ketua DM ITB Heri Akhmadi membagikan ”Buku Putih” kepada para pejabat dan masyarakat, yang isinya mengungkapkan berbagai kebobrokan dan ketimpangan jalannya pemerintahan.

”Perjuangan mahasiswa tak hanya terbatas sampai bulan Maret saja,” ungkap Heri Akhmadi, ”Oposisi kita bukanlah untuk menjatuhkan atau menghancurkan pemerintahan. Melainkan untuk mengusahakan perbaikan....”

Sedemikian solid dan satu hatinya unjuk perasaan mahasiswa dari seantero daerah yang diberitakan Kompas di halaman satu edisi 20 Januari 1978, menyebabkan telepon berdering malam hari itu juga di Redaksi Kompas. Peneleponnya, Kepala Penerangan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) Jaya berdasarkan ”instruksi atasan” dan atas pertanggungjawaban lembaga Kopkamtib, Kompas dilarang terbit sejak keesokan harinya.

Baca juga: Sosok Misterius di Goa Karst

Adnan Buyung Nasution memberikan sambutan pada acara di taman Fakultas Ekonomi UI, sebelum mahasiswa dilepas Rektor UI menuju pemakaman umum Tanah Kusir guna berunjuk rasa.

Wartawan tetap liputan

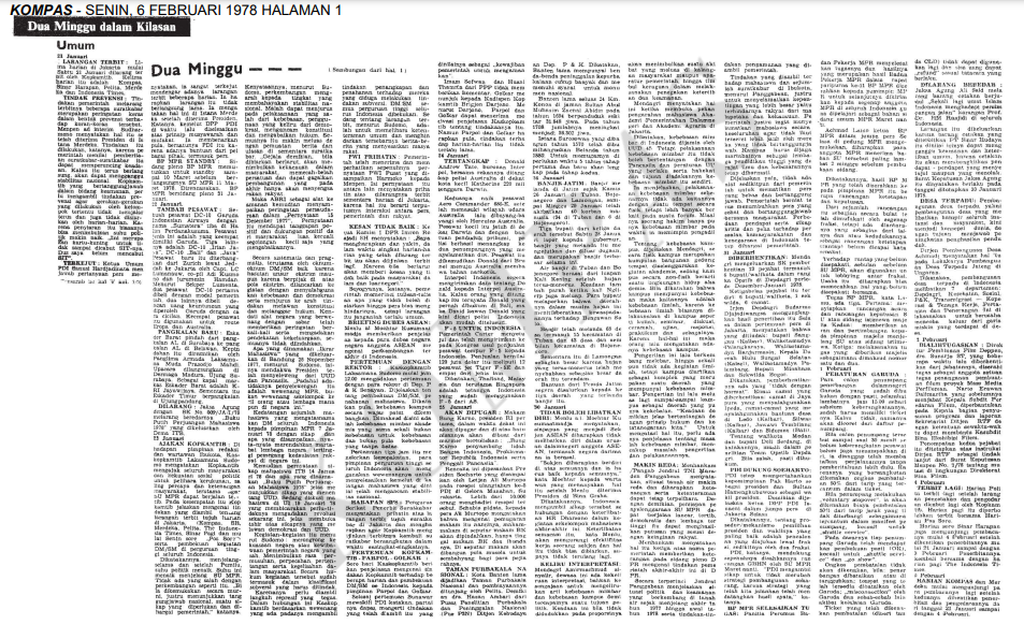

Tanggal 21 Januari 1978 pagi, hampir tiada anggota Redaksi Kompas yang tak hadir di kantor. Pak Jakob Oetama pun dikerubungi seluruh wartawan. Selain mendengarkan laporan dari lapangan, antara lain dari Mas St Sularto yang sehari-hari meliput kegiatan mahasiswa, juga berlangsung tukar pikiran spontan di antara kerumunan awak Redaksi. Pak Jakob, seperti biasa, selalu menunjukkan sikap bijaknya.

”Wartawan, you semua tetap melaksanakan tugas, meskipun tidak diterbitkan. Terus memantau perkembangan lapangan...,” kata Pak Jakob yang dikelilingi redaktur dan para wartawan lapangan. Suasana diselingi gelak dan celetukan. ”Rapat akbar darurat” di ruang redaksi yang dilakukan sembari berdiri itu berlangsung cukup lama.

Uniknya, saat itu suasana tidak memancarkan kekhawatiran. Secara umum, tidak muncul ketakutan tentang kemungkinan larangan itu berlaku selamanya. Sama sekali tidak. Kebanyakan malah pada bercanda.

Meja-meja kerja, tempat mesin tik bergeletakan di sana sini, berubah menjadi ”meja permainan”. Ada yang main gaple, catur, bahkan karambol, di atas meja kerja. Saya sendiri membawa gitar klasik dan memainkannya secara bergantian dengan beberapa teman.

Sehari, dua hari, suasana kantor masih berjalan ceria. Kebanyakan malah merasa bangga bahwa surat kabarnya dibredel. Kompas yang selama ini dituding ”penakut”, ternyata berani memberitakan aksi mahasiswa yang menjadi larangan keras.

Tetapi setelah lewat dari satu minggu, wajah ceria pun mulai kusut. Soalnya tak ada tanda-tanda Kompas bakal dibolehkan terbit kembali, jika menyimak komentar para pejabat Orde Baru. Puluhan koresponden di daerah mulai mengungkapkan kekhawatirannya tentang nasib keluarga mereka jika Kompas ditutup seterusnya.

Suasana saat harian Kompas dibredel oleh pemerintah pada tahun 1978, Kompas tak boleh terbit selama dua minggu karena nekat memberitakan demonstrasi mahasiswa. Dalam foto, wartawan St Sularto (dikerubungi, berbaju putih), Purnama K (di belakang Sularto), Indrawan Sasongko (wajah menghadap Sularto.

Pembicaraan Jakob Oetama-Ojong

Pembredelan Kompas pada Januari 1978 ini sebenarnya yang kedua kali. Larangan terbit pertama pada 1 Oktober 1965, sehari setelah sejumlah jenderal diculik dan ditemukan terbunuh di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam peristiwa yang disebut sebagai Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Larangan yang berlaku empat hari itu, datang dari pemerintahan Soekarno, yang juga diterapkan untuk sejumlah koran lainnya. Saat itu, belum genap lima bulan Kompas berdiri.

Pembredelan kedua pada 1978 terasa lebih serius karena menyangkut nasib keberlangsungan Kompas. Selain berada di tangan penguasa Orde Baru, keberlangsungan Kompas juga ditentukan oleh pembicaraan dua pendirinya, PK Ojong selaku Pemimpin Umum dan Jakob Oetama selaku Pemimpin Redaksi.

Pembicaraan serius keduanya berlangsung pada 4 Februari malam hingga dini hari 5 Februari. Perbincangan menyangkut tawaran dari penguasa Republik, Presiden Soeharto, jika Kompas ingin terbit kembali.

Saat dibredel pada 21 Januari 1978, Kompas yang lahir pada 28 Juni 1965, terbit 12 halaman. Kompas diperbolehkan terbit lagi jika bersedia menandatangani pernyataan tertulis yang berisi permintaan maaf, sekaligus janji tidak memuat lagi tulisan yang menyinggung penguasa.

Inti pernyataan dan janji itu, ada empat hal. Pertama, tidak akan menulis tentang keluarga Presiden Soeharto dan asal-usul kekayaan keluarga Soeharto. Kedua, tidak akan mempersoalkan Dwifungsi ABRI. Ketiga, tidak akan menulis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Keempat, tidak akan menurunkan tulisan yang memperuncing konflik.

Surat kabar Angkatan Bersenjata yang tidak dibredel mencantumkan kop-kop surat kabar yang dibredel dalam beritanya tanggal 21 Januari 1978.

Tentang hal ini, dalam buku Hidup Sederhana, Berpikir Mulia (Penerbit Kompas, 2014) yang ditulis wartawan Kompas dan juga Intisari, Helen Ishwara, berisi tentang sikap dan pendirian yang berbeda antara PK Ojong dan Jakob Oetama dalam menyikapi tawaran penguasa Orde Baru ini.

Buku ini merupakan biografi Auw Jong Peng Koen alias Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas (2014). ”Jakob, jangan minta maaf. Mati dibunuh hari ini, atau nanti tahun depan, sama saja,” kata Jakob Oetama, mengutip perkataan Ojong, yang termuat dalam buku tersebut.

Ojong memang orang yang berpendirian teguh, tak kenal kompromi terhadap segala bentuk penyelewengan. Ia juga membenci tindakan represif pemerintah. Apalagi ia juga pernah mengalami aksi represif serupa saat pemerintahan Presiden Soekarno. Mingguan yang dipimpinnya, Star Weekly, dibredel 7 Oktober 1961, juga sebelumnya koran Keng Po miliknya pada 1 Agustus 1957.

Jakob Oetama berpandangan berbeda. Menurut Jakob, ”Mayat hanya bisa dikenang, tetapi tidak akan mungkin diajak berjuang. Perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana, di antaranya melalui media massa....”

Sikap Ojong terlalu teguh dalam memegang prinsip tanpa kompromi sehingga ia menolak permintaan penguasa Orde Baru untuk meminta maaf dan berjanji setia pada yang diminta penguasa Soeharto. Karena buntu, Jakob pun mengambil alih tanggung jawab dengan bersedia menandatangani persoalan, maju ke depan, siap memikul risiko, dan menandatangani pernyataan maaf serta janji tertulis kepada Soeharto.

Tentang berbagai sikap Jakob Oetama ini, dimuat dalam bukunya, Syukur Tiada Akhir. Jejak Langkah Jakob Oetama (St Sularto, Penerbit Buku Kompas 2011).

Pemimpin Redaksi Jakob Oetama dikerubungi wartawan Kompas dan redaktur di ruang Redaksi Palmerah Selatan 26-28 Jakarta Pusat. Kantor Redaksi masih di bekas bangunan pabrik obat.

Dalam Tajuk Rencana ketika Kompas terbit kembali 6 Februari 1978, Jakob Oetama menulis, ”... Dengan gagah berani dan benar, orang bisa bilang, manusia hidup tidak hanya dari roti. Namun ada ungkapan yang sama benarnya: orang perlu hidup lebih dulu, untuk bisa berfilsafat.”

Jakob Oetama tetap meyakini bahwa keputusan untuk menandatangani permintaan maaf pada Soeharto itu sudah tepat, dan bukan tindakan menjual diri. Melainkan bentuk dari prinsip teguh dalam perkara, tetapi lentur dalam cara. Prinsip yang tak lepas dari pribadi Jakob Oetama yang berasal dari kultur Jawa.

Kees de Jong dari Universitas Nijmegen, dalam disertasinya tentang Kompas (1990) menemukan bahwa filsafat humanisme transendental merupakan pandangan hidup surat kabar Kompas. Yang intinya, manusia seyogianya banyak menenggang rasa karena setiap manusia bisa berbuat salah. Tidak ada malaikat di dunia ini. Manusia amatlah kecil dibandingkan kebesaran Tuhan. Manusia memiliki keagungan sekaligus kekerdilan. Kalau menunjuk pada kekurangan, amatlah banyak kekurangan setiap orang. Tetapi setiap orang niscaya ada baiknya.

Sampai meninggalnya (9 September 2020), Jakob Oetama yakin bahwa keputusan untuk menandatangani pernyataan minta maaf dan setia kepada pemerintahan Soeharto itu sudah tepat. Prinsip dan cara Jakob dalam menghadapi setiap masalah seperti ini mungkin tak lepas dari kulturnya sebagai orang Jawa, dan pernah mengikuti pendidikan di seminari selama beberapa tahun. Prinsip sebagai pedoman kerja tersebut telah dikembangkan sejak Kompas lahir.

Kalimat ”tiada malaikat di dunia ini” menghunjam dalam hati sanubari Jakob. Tidak lagi sekadar slogan atau tag line, tetapi dihidupi dan menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang senantiasa dia sampaikan dalam berbagai kesempatan dan tulisan.

Karikatur GM Sudarta ketika Kompas terbit lagi 6 Februari 1978 setelah dua minggu dibredel.

Tiada malaikat di dunia ini. Keagungan dan kekerdilan manusia. Itu hanya sekian dari puluhan kalimat kunci dan kata mutiara yang coba dia sampaikan agar menjadi ”milik” setiap wartawannya dalam bekerja menggeluti aktivitas jurnalistik.

Kepada Ojong, saat berkompromi dengan penguasa Orde Baru, Jakob mengatakan, ”Tanda tangan ini basa-basi saja. Tidak akan berlaku seumur hidup.” Ojong pun menyerahkan masalah tersebut kepada Jakob, apa yang menurutnya terbaik bagi Kompas. Namun demikian, sejak kompromi yang dilakukan Jakob Oetama dengan penguasa Orde Baru, Ojong tidak lagi mau mengurus redaksi sampai tutup usianya pada 31 Mei 1980.

Akan halnya Soeharto? Tiga hari setelah Kompas terbit kembali, Penguasa Orde Baru ini dalam acara peringatan Hari Pers Nasional ke-32 pada 9 Februari 1978, berjabat tangan dengan para wartawan. Tiba giliran Jakob Oetama, Soeharto menyambut uluran tangannya seraya tersenyum khas. Ia pun berkata singkat, “Aja meneh-meneh!” (Jangan lagi, ya!).

Jakob Oetama menerjemahkan peringatan pendek Soeharto itu sebagai, ”Jangan lakukan lagi, saya habisi kamu!”

JIMMY S HARIANTO, wartawan Kompas 1975-2012