Mengungkit Akar Budaya Jawa di Suriname

Buku ini bahan refleksi bagus, meskipun memilukan, tentang kerasnya penjajahan Belanda. Betapa pedihnya, orang-orang Jawa waktu itu dibawa paksa ke Suriname menjadi buruh perkebunan di negeri orang dan tak terbayangkan.

Didie SW

Tidak banyak buku tentang Suriname yang berbahasa Indonesia. Buku ini sebuah upaya untuk mengisi kelangkaan buku tentang sebuah negara di mana sebagian penduduknya merupakan komunitas Jawa. Budaya dan bahasa Jawa masih terus hidup hingga hari ini meski jauh di benua Amerika. Beberapa tokoh Jawa menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

Penulis buku ini adalah Duta Besar Suriname tahun 2014-2018, yaitu Dominikus Supratikto yang sangat paham tentang budaya Jawa karena ia adalah seorang Jawa asli, berasal dari Yogyakarta. Ia berhasil menemukan dan menampilkan kerinduan orang-orang keturunan Jawa di Suriname untuk kembali ke akar-akar budaya Jawa dan tekun menghidupinya. Supratikto ingin mengangkat sisi-sisi kehidupan etnis Jawa di Suriname dewasa ini.

Sebagai seorang diplomat, ia juga menunjukkan kemungkinan-kemungkinan kerja diplomatik sekaligus mengembangkan akar-akar budaya Jawa tersebut di Suriname. Tiga tahun berturut-turut sejak 2016, ia membawa para pengusaha Suriname ke Indonesia untuk membangun kerja sama bisnis. Ia juga menyelenggarakan promosi pariwisata dengan mengadakan wisata ziarah keluarga ke Indonesia untuk menemukan jejak-jejak keluarga Suriname yang ada di Indonesia.

Secara politik, etnis Jawa berperan sebagai penyeimbang.

Buku ini diawali dengan paparan sisi geografi dan demografi Suriname yang memberi informasi penting bagi pembaca agar tidak salah paham tentang Suriname. Suriname adalah negara kecil seluas 163.000 km2, sedikit lebih luas dari Pulau Jawa yang hanya 160.000 km2. Suriname terletak di kawasan Amerika Selatan, berbatasan dengan Guyana di bagian barat dan Guyana Perancis di bagian timur serta dengan Brasil di bagian selatan. Jumlah penduduk Suriname sekitar 589.770 orang per Februari 2020.

Penduduk asli Suriname etnis Amerindian yang berjumlah 21.000 orang atau 3.7 persen. Mayoritas penduduk imigran yang didatangkan oleh Belanda dari Afrika, India, China, dan Jawa sebagai budak dan buruh kontrak untuk mengerjakan perkebunan. Orang-orang Afrika dari etnis Maroon dan Creole didatangkan ke Suriname sebagai budak pada abad ke-17. Saat ini etnis Afro-Suriname ini berjumlah 241.000 orang atau 41 persen.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F09%2F22%2F20101016XAR01_1632278080_jpg.jpg)

Jarang kepang atau kuda lumping di Suriname dari kelompok Trimo Budi Sangtoso tampil di ajang Indofair di Paramaribo, Suriname, 24 September-2 Oktober 2010. Kesenian itu dibawa dari Jawa oleh imigran Jawa tahun 1890–1939 darn menjadi hiburan rakyat di Suriname.

Etnis Hindustani, Jawa, dan China didatangkan dengan paksaan sebagai buruh kontrak. Etnis Hindustani datang dari India pada 1873. Saat ini masyarakat Hindustani berjumlah 218.000 orang atau 37 persen. Selanjutnya etnis Jawa berasal dari Jawa Tengah (sebagian besar dari Banyumas), Jawa Barat, dan Jawa Timur yang didatangkan sejak tahun 1890 sampai 1934. Saat ini etnis Jawa berjumlah sekitar 88.900 atau 15 persen. Etnis China didatangkan pada tahun 1853 dan 1870. Ditambah dengan orang-orang China yang datang sendiri sebagai pedagang saat ini etnis China berjumlah sekitar 14.000 orang atau 2,4 persen.

Suriname merupakan model ideal dari negara multi-etnis karena ketegangan dan konflik antar-etnis tidak pernah terjadi. Hubungan antar-partai politik yang berlatar belakang etnis dan nasionalis sangat terbuka dan cair (hlm 7). Secara politik, etnis Jawa berperan sebagai penyeimbang.

Orang-orang Jawa yang datang berkunjung ke Suriname disambut dengan sangat antusias bagaikan saudara sendiri.

Rasa kekeluargaan

Salah satu ciri etnis Jawa adalah rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Di Suriname pun rasa kekeluargaan ini masih kental. Orang-orang Jawa yang datang berkunjung ke Suriname disambut dengan sangat antusias bagaikan saudara sendiri. Maka, banyak penyanyi Indonesia diundang ke Suriname. Waljinah, Mus Mulyadi, dan tentu saja Didi Kempot merupakan seniman-seniman favorit orang Suriname. Di samping itu, rasa kekeluargaan atau menyedulur sangat tampak pada penerimaan terhadap TKI yang baru datang atau yang terkena masalah. Buku ini menyebut Mbah Livorno yang bersedia selama berbulan-bulan menjadi tumpangan bagi TKI yang baru tiba di Suriname, juga Pak Tedson Kartodikromo yang dengan senang hati membantu TKI yang terkena masalah.

Namun, dari sisi lain, rasa kekeluargaan yang terlalu kental justru menghambat regenerasi dan pengembangan politik etnis Jawa. Pimpinan partai politik memegang sangat erat tampuk pimpinan partai dan hanya ingin mewariskan kedudukan itu pada anggota keluarganya serta tidak ingin melepaskannya (Jv owel) pada tokoh-tokoh potensial lainnya. Dua partai berasaskan tradisi Jawa, yaitu Partai Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI) dan Pertjajah Luhur, semakin kehilangan kursi parlemen dari pemilu ke pemilu berikutnya karena regenerasi yang mandek karena mempertahankan kepentingan kekeluargaan. Peranan politik etnis Jawa sebagai penyeimbang terus-menerus melemah karena tidak rukunnya tokoh-tokoh politik etnis Jawa (hlm 16).

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F09%2F22%2F20110924XAR03_1632277766_jpg.jpg)

Waroeng Sidodadie di Suriname yang menyajikan masakan khas Indonesia.

Pelestarian budaya Jawa terjadi pada paguyuban Vereniging Herdengking Javaanse Immigratie (VHJI) atau Perkumpulan Peringatan Imigran Jawa yang diprakarsai oleh Bob Saridin pada 15 Januari 1985. Bob Saridin sangat aktif membangun komunikasi dengan KBRI Paramaribo sehingga berhasil mendapatkan pelbagai bantuan dari Indonesia. Misalnya, pembangunan gedung pertemuan Sana Budaya, bantuan gamelan dari Sultan Hamengku Buwana X, serta bantuan dua tenaga pelatih keramik dan ukir batok dari Bantul.

Melalui VHJI, kerja sama antara Suriname dan Indonesia dibangun. Lebih dari itu, VHJI merupakan ”kawah candradimuka” atau ”inkubator”, tempat menggodok calon-calon pemimpin masyarakat Jawa. ”VHJI juga menjadi wahana sosial untuk mendobrak mental rasa sungkan dalam proses regenerasi yang sehat di kalangan masyarakat Suriname. Generasi mudanya semakin dimatangkan dalam berorganisasi dan berpolitik, sedangkan generasi tuanya semakin legawa untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan” (hlm 20).

Buku ini merupakan satu bahan refleksi yang bagus, meskipun memilukan, tentang kerasnya penjajahan Belanda.

Refleksi

Buku ini merupakan satu bahan refleksi yang bagus, meskipun memilukan, tentang kerasnya penjajahan Belanda. Betapa pedihnya, orang-orang Jawa waktu itu dibawa paksa ke Suriname untuk menjadi buruh perkebunan di negeri orang yang sama sekali tidak terbayangkan. Rasa rindu dan rasa ingin kembali ke akar budaya nenek moyang pasti ada dan tidak mungkin diobati.

Menurut catatan Ismed Yusuf, pada tahun 1950-an, rasa ingin pulang ke Jawa (mulih nJawa) itu masih ada, kecuali mereka yang tinggal di Nickerie, salah satu distrik di Suriname, di mana banyak terdapat warga etnis Jawa (hlm 16). Konon, pada 1954, sekali itu terjadi orang-orang Jawa Suriname pulang kembali ke Jawa atas inisiatif mereka sendiri.

Menurut catatan Parsudi Suparlan, sesuai dengan catatan Konsulat Jenderal, pada 1973 masih ada 20 persen etnis Jawa di Suriname memiliki paspor Indonesia. Kemudian, pada 2018, menurut catatan penulis buku ini, semua orang Jawa di Suriname sudah berpaspor Suriname. Mereka telah terintegrasi penuh sebagai warga Suriname dan diharapkan dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan Suriname (hlm 17).

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2Ffa40bae6-85f3-4092-9bcf-5e2b7446998e_jpg.jpg)

Warga Surinema keturunan Jawa, Soegiran Wongsotaroeno (kanan), berbincang dengan dua saudara sepupu yang baru pertama kali dijumpainya, Jumat (20/10/2017), di rumah keluarga besar Soegiran di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Soegiran yang saat itu berusia 80 tahun memutuskan datang ke Indonesia untuk menemui keluarga besar ayahnya di Kulon Progo. Puluhan tahun lalu, pada masa kolonial Belanda, ayah Soegiran yang berasal dari Kulon Progo berangkat ke Suriname untuk bekerja dan akhirnya menetap di sana.

Masa lalu tentu saja biarlah berlalu. Namun, tetap harus dicatat bahwa membawa sekian banyak orang ke negara lain untuk menjadi buruh kontrak (indebted workers) tentu melukai kemanusiaan. Meski begitu, saat ini tidak perlu lagi gerakanbringing them home seperti dilakukan di Australia terhadap anak-anak Aborigin yang dipisahkan dari orangtua mereka.

Biarlah saudara-saudara kita hidup berbahagia di Suriname sebagai orang Jawa Suriname. Kita harus menerima bahwa adagium Jawa mangan ora mangan anggere kumpul (makan atau tidak asalkan berkumpul) harus diganti menjadi kumpul ora kumpul anggere mangan (kumpul atau tidak asalkan mereka makan). Apalagi, menurut penulis buku ini, saat ini mereka ”lebih Jawa” dari pada orang Jawa sendiri

Agus Tridiatno,Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta

.

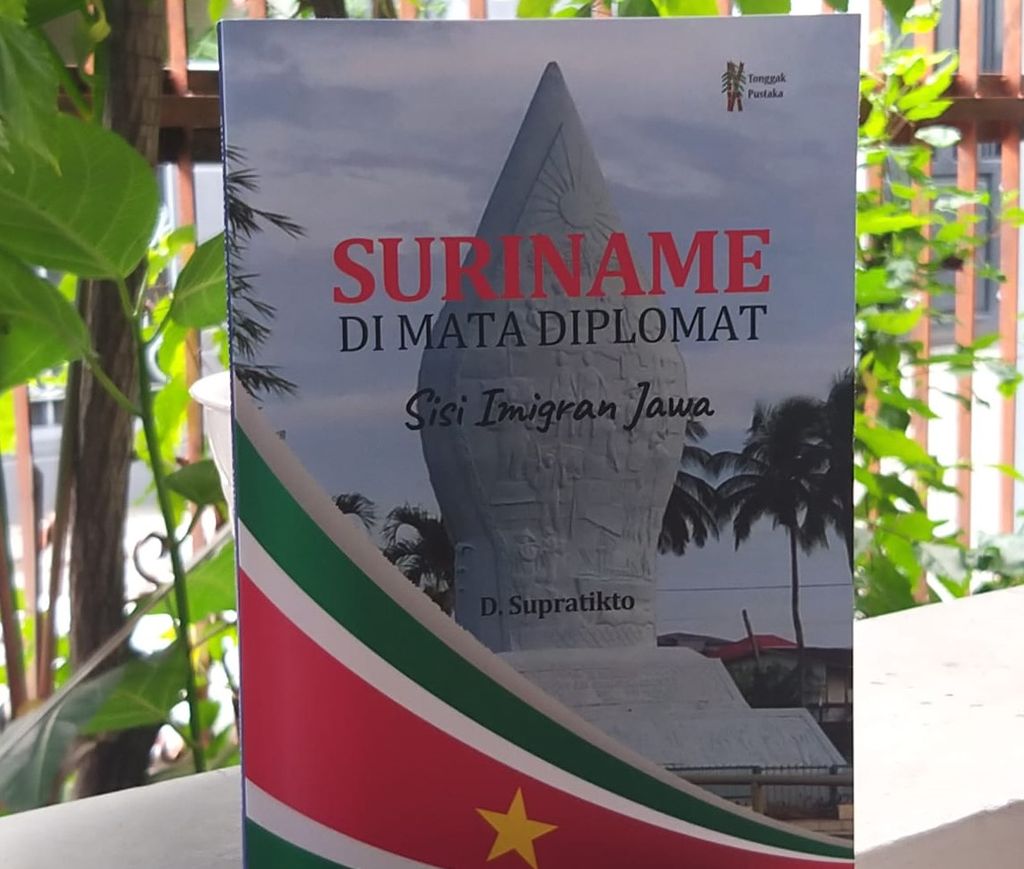

Judul Buku : Suriname di Mata Diplomat. Sisi Imigran Jawa

Penulis : D Supratikto

Penerbit : Tonggak Pustaka, Yogyakarta

Tahun Terbit : Cetakan I, 2021

Tebal Buku : xxxviii + 146 halaman

ISBN : 978-623-6516-06-2