Daniel Dhakidae Mengupas Biografi Politik Soeharto Karya Prof R E Elson

Kalau Soeharto mampu dan dengan sabar membaca buku ini, mungkin dia akan menyesal karena tidak pernah memberikan kesempatan wawancara kepada Profesor Elson yang dengan susah payah berusaha menjaga keseimbangan bukunya.

Kompas memublikasikan kembali salah satu tulisan resensi Daniel Dhakidae, salah satu intelektual Indonesia yang juga pernah menjadi Kepala Litbang Kompas, untuk mengenang buah pemikiran beliau. Tulisan resensi tentang biografi politik Soeharto merupakan sebuah ulasan kritis dan mendalam terhadap karya Prof RE Elson. Resensi ini pernah dimuat di rubrik Pustakaloka, rubrik yang pernah dikelola Daniel Dhakidae bersama tim Litbang Kompas, pada 8 Juni 2002.

Kompas, 8 Juni 2002

Judul: Suharto, A Political Biography

Penulis: RE Elson

Penerbit: Cambridge University Press, United Kingdom

Cetakan: Tahun 2001

Tebal buku: x + 389 halaman

Memeriksa kepribadian dalam konteks politik dan kebudayaan, menulis buku tentang Soeharto sambil meletakkannya dalam kategori biografi politik adalah suatu pekerjaan kompleks.

Kekompleksan itu terutama karena beban menulis tentang tokoh yang berkuasa selama tiga puluh dua tahun, dengan daya tampak politik, political visibility, yang begitu tinggi. Semuanya ditambah lagi dengan kepatuhan rakyat sekitar 100 juta yang dalam tempo tiga puluh tahun bertumbuh menjadi 200 juta yang dengan sabar dan patuh menerima penderitaan dan penindasan; semuanya membuat pekerjaan tersebut menjadi semakin tidak sederhana.

Kekompleksan kerja ditingkatkan lagi oleh pribadi Soeharto yang kompleks pula sebagaimana ditunjuk pada bagian paling depan pada alinea pertama dari pengantar yang ditulis oleh penulis buku ini.

Atas peri yang aneh, malang adanya bahwa Soeharto jatuh dari kekuasaannya begitu dramatis, dalam konteks begitu penuh kekerasan, dan dengan akibat langsung yang begitu mengharu-biru Indonesia. Karena dia berkuasa begitu lama dan, pada puncaknya, dengan kewibawaan yang begitu lengkap dan magisterial, maka keragaman persoalan Indonesia yang agaknya tak dapat diusut-tuntas (untractable) pada akhir tahun 1990-an jatuh bertaburan di depan pintunya.

Dialah yang menciptakan sistem otoritarianisme negara yang tertutup dan menakutkan; dialah yang menutup rakyatnya dalam ketumpulan yang mematikan gerak dalam ideologi Pancasila; dialah yang mencukur gundul negerinya bagi kepentingan anak-anaknya dan konco-konconya dan cucunguk-cucunguknya yang mendirikan bulu kuduk.

Sungguh, dialah yang menjadi alasan mengapa Indonesia memerlukan reformasi total dan babak baru dengan wajah lebih manusiawi. Kepergiannya membuka kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk selama-lamanya mencampakkan dan mengirim bab memalukan dalam sejarah modern Indonesia ke dalam sudut-sudut kelam [sejarah] yang pantang mengundang kenangan (to cast off and forever commit to oblivion a shameful chapter in modern Indonesian history, hlm vi).

Soeharto ketika berpangkat Mayor Jenderal selaku Panglima Kostrad menyaksikan operasi pengambilan jenazah para Pahlawan Revolusi dari sebuah sumur tua di Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965.

Dalam diri Soeharto terdapat kompleks kekerasan, bangunan ideologi, negara dalam berlapis-lapis sistem kekuasaan yang dibangun dengan rapi dan berdarah-darah. Pribadinya sendiri adalah pribadi kompleks meski orang selalu dikecohkan oleh kesederhanaan yang tampak. Ketika dia meninggalkan panggung pun Soeharto masih berada dalam bayang-bayang antara ada dan tiada. Ada dan tiadanya mengemuka dalam spekulasi tentang komplotan, kekerasan, dan darah. Kehadiran dan ketidakhadirannya senantiasa membawa persoalan sejak dia naik ke panggung politik dan turun dari sana.

Pendekatan penulisan

Buku ini berdiri sejajar dengan sangat sedikit biografi politik yang pernah terbit yang dipersembahkan kepada negarawan dan politisi Indonesia modern. Dalam khazanah bacaan tentang sejarah dan politik Indonesia tidak banyak ditemukan buku-buku semacam itu.

Beberapa bisa disebutkan berikut ini: Bernard Dahm, seorang sarjana Jerman, menulis, Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhaengigkeit, 1964, (Perjuangan Sukarno untuk Kemerdekaan Indonesia); Harry A Poeze, dari Belanda menulis buku supertebal yang berjudul Tan Malaka, strijder voor Indonesie’s vrijheid; Levensloop van 1897 tot 1945, 1976, (Tan Malaka Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Masa Hidup dari 1897 sampai 1945); Rudolf Mrazek menulis buku tebal Sjahrir, Politics and Exile in Indonesia, 1994.

Mungkin satu-satunya penulis dalam negeri yang berdiri sejajar dengan semua penulis luar negeri tersebut di atas adalah Profesor Deliar Noer dengan karyanya, Mohammad Hatta, Biografi Politik (1990), terbitan LP3ES-boleh jadi yang paling lengkap tentang Mohammad Hatta. Kini di hadapan kita terbuka buku yang ditulis selama lebih kurang lima tahun oleh Robert Edward Elson, sejarawan Australia, dari Griffith University, Australia dimulai pada saat tanda-tanda kejatuhan masih jauh.

Buku Profesor Elson bukan buku pertama tentang Soeharto. Hanya tiga tahun setelah berkuasa terbit buku RO Roeder, The Smiling General (1969), yang memusatkan perhatiannya pada naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan. Pada tahun 1989 terbit buku atas nama Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, otobiografi seperti dipaparkan kepada G Dwipayana dan Ramadhan KH; buku ini boleh dikatakan selain menjadi refleksi diri juga menjadi apologia Soeharto terhadap berbagai peristiwa, pandangan orang tentang dirinya, dan di banyak tempat melebih-lebihkan peran yang dimainkannya.

Pada tahun 1996 terbit buku yang dipersembahkan kepada Soeharto dengan editor Riant Nugroho Dwidjowijoto, Managemen Presiden Soeharto, Penuturan 17 Menteri. Buku ini menjadi hagiography, puja-pujian yang diberikan kepada Soeharto yang berlangsung sedemikian tingginya sehingga para penulis di sana tidak paham dan tidak mampu lagi membedakan management dan statecraft; apakah itu otoritas untuk mengambil keputusan secara bebas dalam manajemen, dan apakah itu state power untuk mengambil keputusan mengikat dengan daya paksaan state apparatus.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FBW-19720629-54-AMM037_1584897716.jpg)

Presiden Soeharto meresmikan Sekolah Teknologi Menengah (STM) Pembangunan di Yogyakarta, Kamis (29/6/1972).

Namun, buku yang sedang ditinjau ini bukan biografi dalam arti biasa, tetapi suatu buku yang dengan cermat memilih pendekatan yang dipakai; mencoba mengambil pendekatan narrative history yang memusatkan diri pada eksposisi mendetail, penuh nuansa terhadap dialektika, suasana dan lingkungan kompleks dan berubah-ubah dalam kehidupan dan karier Soeharto. Penulis buku ini yakin bahwa dengan pendekatan ini Soeharto bisa dipahami ketika pendekatan lain gagal memahami kekompleksan dan ketersembunyian orang ini (the complexity and hiddenness of the man, hlm viii).

Atas dasar itu, dia mengumpulkan, memeriksa, dan terutama menafsirkan dan tidak segan-segan memberikan kesimpulan tentang berbagai persoalan baik yang terang-terangan berdasarkan dokumen maupun memberikan hipotesis dan kalau perlu perkiraannya sendiri. Karena itu hampir semua bab disertai dengan kesimpulan yang diberikan oleh penulis itu.

Masa kanak-kanak

Soeharto yang jelas-jelas tampak adalah Soeharto yang penuh dengan teka-teki sejak saat melihat matahari untuk pertama kalinya. Berayahkan Kertosudiro dan ibu Sukirah tidak dengan sendirinya menghentikan diskusi dan debat tentang siapa ayah Soeharto.

Tanpa berpretensi untuk mengubahnya menjadi suatu pendekatan psikoanalitik buku ini mempersoalkan hal tersebut sebagai pembuka wacana tentang Soeharto. Semuanya terutama karena hubungan yang erat dengan kehidupan awal Soeharto yang bukan saja sulit, tetapi luar biasa penuh gangguan (a remarkably disturbed one) untuk menempa kepribadiannya.

Salah satu gangguan tersebut adalah kenyataan Soeharto kecil tidak pernah menikmati stabilitas loci dan dalam kesepiannya mengembara dari rumah ke rumah. Dia tidak pernah diterima dengan sungguh-sungguh oleh setiap rumah yang ditempatinya.

Dia pasti mengalami rasa dibedakan dan mungkin juga rasa seteru dari satu keluarga ke keluarga lainnya sebagai seorang anak Jawa yang ngenger bergilir dari keluarga ke keluarga, solus sub rupe, sendirian di bawah karang-karang laut, kalau pengembaraan Aeneas karya Vergilius boleh dikutip di sini. Soeharto adalah anak satu-satunya dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah, tak beradik dan tak berabang.

Ketika ibu Sukirah meninggal kelak tahun 1946 ketika Soeharto sudah menjadi tentara TNI dan Republik bertempur menahan agresi Belanda dari Semarang ke selatan dia tidak mampu mengingat apakah dia hadir di sisinya untuk menghantarnya mengembuskan nafas terakhir, atau hanya mengunjungi batu nisan ketika ibunya sudah dikuburkan. Bahkan tempat kubur ibunya pun Soeharto tidak ingat. Ibunya dikuburkan di Gunung Pale, namun kepada Ramadhan KH pada tahun 1989 dikatakan dikuburkan di Kemusuk (hlm 17).

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FBW-00031156-36-AND033.jpg)

Presiden Soeharto, Senin (20/2/1989), di Bina Graha mencoba membidikkan Senapan Serbu I (SS I) kaliber 5,56 mm buatan Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Senapan itu akan menggantikan M-16 yang menjadi peralatan standar selama ini. Presiden mencoba senapan itu didampingi Menristek BJ Habibie (kiri) dan Direktur Produksi Pindad Ir T Samsu.

Soeharto memang mengambil jarak psikologis begitu jauh dengan ibunya yang ketika dia baru berusia 40 hari sang ibu sudah mengalami penderitaan emosional berat yang tidak memungkinkannya memelihara bayi Soeharto dan sang bayi diserahkan ke tangan saudara perempuan sang kakek dari pihak bapak, bibi besar (paternal great aunt).

Tentang ini pun Soeharto tidak mampu mengingat apa yang terjadi. Kepada Roeder dikatakan neneknya (paternal grandmother) yang memeliharanya. Nasib malang menimpa lagi Soeharto kecil yang ketika berusia lima bulan orangtuanya sudah bercerai dan sang bapak menikah lagi dan praktis hilang dari peredaran sesudah itu.

Dua tahun berselang ibunya menikah lagi dan menjadi istri dari suami lain, Atmoprawiro, yang kelak melahirkan Probosutedjo sebagai anak nomor empat dari sembilan bersaudara; dari rumah sang bibi besar dia kembali ke pangkuan ibunya yang kini bersuami baru seperti dikatakan di atas; dari rumah ibunya lantas berpindah ke keluarga bibinya, adik perempuan bapaknya, yang bersuamikan Prawirohardjo yang melahirkan Sudwikatmono kelak memainkan peran besar dalam bisnis Orde Baru; lantas dari sana balik lagi ke keluarga ibunya yang kini jarang memiliki waktu untuk mendidiknya karena beban hamil dari tahun ke tahun; lantas terakhir kalinya kembali lagi ke keluarga Prawirohardjo untuk mendapatkan pendidikan sekolah rakyat dan kelak mencari pekerjaan di bank rakjat, Volkscredietbank.

Akibatnya adalah perpindahan Soeharto dari satu keluarga ke keluarga lainnya untuk membimbing dan mendidiknya yang menurut catatan buku ini sekurang-kurangnya enam kali dalam tempo sepuluh tahun berpindah pangkuan dan berganti tangan pendidiknya.

Dengan tingkat perpindahan yang begitu sering ditambah lagi dengan seluruh rumor tentang asal muasalnya yang kelak tahun 1974 disebarluaskan secara terbuka oleh majalah Pop, maka Profesor Elson mengambil kesimpulan berikut ini:

”... Rasanya masuk akal bahwa dia adalah anak haram (illegitimate child) dari seorang desa terpandang, boleh jadi seorang dengan koneksi di luar desa, atau seseorang yang memiliki sumber daya dan wewenang untuk terus datang dan berkontak dengan orang-orang desa. ... (hlm 5).”

Semuanya dibantah Soeharto di Bina Graha, bulan Oktober 1974. Namun, peristiwa tersebut begitu menggetarkan politik Orde Baru tahun 1974 sehingga surat izin cetak dan surat izin terbit majalah Pop dicabut sekaligus tanpa perkara di pengadilan, dan dengan begitu menambah jumlah surat kabar yang dibredel sejak bulan Januari tahun yang sama.

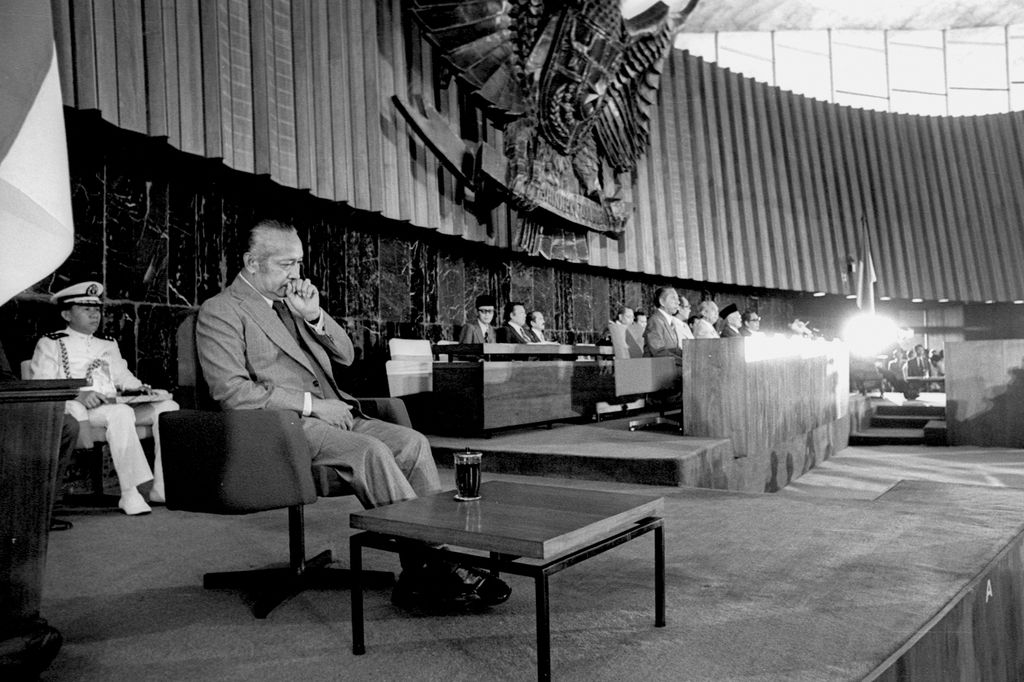

Presiden Soeharto di Gedung MPR/DPR, 5 Januari 1978.

Pemimpin redaksinya diperiksa Kejaksaan Agung. Pemimpin umumnya, seorang perwira militer, diserahkan kepada pihak ABRI untuk ”ditangani”. Kekuatan ideologis utama Orde Baru, Departemen Penerangan, dan kekuatan represif-Kopkamtib yang berdiri di atas hukum dan kejaksaan-dikerahkan untuk membantah.

Karya awal militer

Pengalaman berpindah-pindah meletihkan Soeharto muda, namun dari seluruh pengalaman berpindah-pindah maka diterimanya di KNIL, Koninklijk Nederlandsch Indische Leger, Angkatan Perang Belanda di Hindia, adalah pengalaman paling penting di mana dia mendapatkan pendidikan militer dari Belanda pada umur yang relatif muda, sembilan belas tahun, pada 1 Juni 1940, dan kelak mendapat pendidikan untuk mencapai pangkat sersan. Soeharto lantas dipindahkan ke Cisarua dan masuk menjadi serdadu pasukan cadangan Belanda.

Namun, ketika berada di Cisarua, Belanda sudah harus menyerah kepada Jepang pada Februari 1942. Soeharto tidak ingin ditangkap Jepang lalu melarikan diri menuju Yogyakarta. Ketika Jepang membuka lowongan Kempeitai (polisi militer Jepang), Soeharto melamar dan mungkin dengan bantuan ayah Sudwikatmono bisa diterima di sana.

Atas saran kepala polisi militer, dia masuk menjadi anggota Peta (Pembela Tanah Air) pada bulan Oktober 1943, dalam umur dua puluh dua tahun. Ketika Jepang kalah dan Peta dibubarkan Soeharto sekali lagi kembali ke Yogyakarta dan mulai terlibat dalam suasana hiruk-pikuk kemerdekaan Indonesia. Dia berada dalam kelompok kaum pergerakan Yogyakarta yang menghimpun mahasiswa, aktivis, pejuang, dan intelektual di bawah kepemimpinan aktivis Yogyakarta Dayno yang dikenal sebagai kelompok Pathuk di Yogyakarta dan kemudian masuk menjadi anggota tentara RI.

Probosutedjo (kiri), adik kandung mantan Presiden Soeharto, dan Siti Hardijanti Rukmana, putri sulung Soeharto, berdiri di dekat patung Soeharto setinggi 3,5 meter yang baru saja diresmikan di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (1/3/2013). Pada lahan seluas 3.800 meter persegi itu juga dibangun kembali rumah sejarah Soeharto sebagai penanda tempat kelahiran Presiden ke-2 Republik Indonesia tersebut.

Titik-titik penting sejarah politik Soeharto

Soeharto bukan jenis orang yang asyik-masyuk berpolitik. Ketika kaum muda sebayanya terlibat dalam gerakan nasionalis, dia sibuk mencari kerja. Namun, dalam perjalanan hidupnya politik besar (macro politics) yang terjadi di luar melibatkan dirinya, atau lebih tepat menghisap Soeharto ke dalamnya, dan sebagaimana akan dilihat kelak Soeharto dengan cerdik memanfaatkan peristiwa tersebut untuk keuntungannya.

Dalam perjalanannya sekurang-kurangnya tiga tonggak sejarah utama di antara banyak tonggak yang diberikan buku ini dalam kehidupan Soeharto: pertama, peristiwa 3 Juli 1946; Peristiwa ini sendiri terlalu kompleks untuk diceritakan di sini.

Singkatnya suatu pergulatan besar terjadi antara kaum radikalis yang berdiri di bawah pengaruh dan naungan Tan Malaka yang juga mendapat simpati besar Jenderal Sudirman. Gerak kaum radikal yang menginginkan Indonesia ”merdeka 100 persen” berhasil menculik Perdana Menteri Sjahrir sebagai tanda antikebijakan diplomatiknya yang, menurut mereka, sudah salah kaprah.

Di mana Soeharto berdiri sebagai komandan pasukan yang bermarkas di Wiyoro, di timur Yogyakarta? Soeharto sebenarnya dengan teliti mempelajari gerak angin yang bertiup. Kepatuhannya sebagai bawahan kepada Jenderal Sudarsono, Panglima Divisi III, tetap dijaga, namun akan menjadi sangat berbahaya bilamana diketahui oleh pemerintah karena Sudarsono dituduh menjadi bagian dari kaum radikalis. Menolak Sudarsono juga akan menyulitkannya karena Sudirman juga merestui gerak kaum radikalis.

Ketika semua mereka, yang terlibat dalam membuat pernyataan untuk menggantikan pemerintah yang dirumuskan di markas Wiyoro, bertolak menuju istana Yogyakarta, Soeharto tidak ikut serta. Ketika semua perencana ”kudeta” tersebut berada di bawah ancaman pemerintah maka Soeharto serta-merta bertindak menjadi sahabat pemerintah dengan menangkap para perencana komplotan. Dan, bila diingat, inilah untuk pertama kalinya RI mengenal tahanan politik ketika tokoh-tokoh seperti Tan Malaka dan lain-lain dipenjara tanpa diadili dan menjadi peristiwa pers pertama ketika Adam Malik ditahan karena mengkritik kebijakan pemerintah.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F422339_getattachmentd2a05c08-4dfb-46ab-b4c9-4be5dd6fe061413727.jpg)

Mendagri Amirmachmud (kanan) dan Menteri Perindustrian Mohamad Jusuf (tengah) hadir ketika Presiden Soeharto memberikan wawancara khusus sekitar lahirnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sepuluh tahun yang lalu kepada Brigjen Nugroho Notosusanto (Kepala Pusat Sejarah ABRI) di Jalan Haji Agus Salim 98, rumah Jenderal Soeharto saat menjabat Men/Pangad, Rabu (3/3/1976).

Seperti yang disimpulkan oleh Robert Elson, sikap, pilihan, dan keputusan Soeharto menggambarkan tabiatnya yang tetap dipertahankan kelak, yaitu:

Pentingnya sikap berjaga-jaga ketika taruhan tinggi dan titik-titik persilangan pendapat tidak jelas, hanya memberikan komitmen ketika pihak yang menang menjadi jelas, keharusan memperliat urat sjaraf di bawah tekanan, kegunaan tetap mempertahankan kepercayaan dan perhatian (favor) dari dua kekuatan yang bertikai sampai saat paling akhir. Memang persis, sifat-sifat yang menjadi sesuatu yang khas dirinya kelak di kemudian hari sudah mulai tampak: kehati-hatian, dingin, ketegasan mengambil keputusan dengan penuh perhitungan ketika tiba saatnya (hlm 20).

Kedua, adalah Serangan Umum Satu Maret 1949 yang, menurut pandangan penulis tinjauan ini, tidak terlalu penting bukan karena peristiwa tersebut tidak penting, namun tingkat kepentingannya ditiup terlalu besar oleh Soeharto sendiri terutama tentang perannya dan kelak menjadi keputusan ex post factum pada masa Orde Baru yang sudah ditantang oleh hampir semua orang dengan dasar-dasar sangat kuat. Namun, Profesor Elson sangat bermurah hati terhadap Soeharto dalam hal ini asal saja Soeharto tidak terlalu gegabah mengangkat dirinya secara tidak perlu dalam kasus ini (hlm 38).

Ketiga, Gerakan Tiga Puluh September 1965. Inilah saat yang paling menentukan yang membawa Soeharto ke panggung kekuasaan Republik Indonesia selama puluhan tahun. Beberapa pertanyaan krusial di sini harus dijawab untuk melangkah lebih jauh. Apakah Soeharto terlibat di dalam persekongkolan pembunuhan para jenderal? Apakah sekurang-kurangnya Soeharto tahu bahwa para atasannya akan dibunuh dan lalai melakukan pencegahan karena posisinya sebagai Panglima Kostrad mengharuskannya melakukan itu. Malah pertanyaan terakhir apakah Soeharto adalah agen ganda milik PKI dan TNI sekaligus?

Semua pertanyaan ini dijawab secara negatif oleh Profesor Elson. Soeharto tidak terlibat dalam komplotan, dan dia juga tidak bisa dituduh lalai, dan juga bukan agen kembar. Khusus untuk pertanyaan kedua Kolonel Latief, rekan Soeharto, memainkan peran penting, terutama setelah kejatuhan Soeharto karena dalam tahun-tahun terakhir dunia politik Indonesia mendapatkan informasi yang begitu gencar tentang kunjungannya ke rumah sakit dan menjadi suatu debat besar.

Foto sidang kabinet bidang Ekuin untuk mengatasi resesi ekonomi dunia yang masih berlangsung, Indonesia akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai akal untuk tetap meningkatkan pembangunan. Hasil sidang kabinet tebatas bidang Ekuin tersebut disampaikan kepada wartawan oleh Menteri Perindustrian Abdoel Raoef Soehoed yang didampingi Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro dan Menteri penerangan Ali Murtopo. sidang di Bina Graha ini dipimpin Presiden Soeharto, 2 Desember 1982.

Namun, ”pertengkaran” Soeharto-Latief mirip-mirip pertengkaran suami-istri yang berlangsung tanpa saksi yang mampu membenarkan dan menyalahkan salah satu pihak. Soeharto tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada informasi Latief, demikian Elson, karena berita Dewan Jenderal, dan kudeta dan lain-lain adalah santapan harian pada tahun-tahun itu. Kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

Pandangan yang mengatakan Suharto terlibat menghadapi kesulitan besar: keberhasilannya menggerakkan tentara pada pagi hari 1 Oktober dan menempatkannya di bawah kendalinya setelah itu. Bagaimanapun juga, hampir tidak mungkin komandan seperti Sarwo Edhie, seorang yang sangat dekat dengan Yani, menyerahkan nasibnya kepada Soeharto kalau sekiranya dia menaruh curiga, waktu itu ataupun kelak, bahwa dia terlibat dalam komplotan.

Tentu, sama tidak mungkin bahwa Nasution, yang kehilangan seorang puteri (dan ajudannya) ketika rumahnya diserang, tidak membuka suara kalau dia yakin bahwa Soeharto tahu sebelumnya atau terlibat di dalam gerakan percobaan kudeta (hlm 118).

Soeharto dan sejarah

Dengan menguasai semua peristiwa sejak itu, dengan kemampuan mengambil momen yang tepat untuk tidak lagi membuat kesalahan sehingga karisma Bung Karno mendapatkan angin balik-Soeharto mulai merancang segala-galanya menurut pandangannya. Salah satu yang terpenting adalah dengan habisnya semua kekuatan Ahmad Yani, Soeharto menetapkan timnya sendiri terutama dalam militer dan juga di kalangan sipil seperti kaum teknokrat, yang dia percaya dan yang pernah bekerja sama dengannya pada masa tugas sebelumnya. Setelah itu baru dia merancang kekuatan terutama dalam militer dan sipil, dan mengembalikan Indonesia ke dalam lingkaran modal internasional.

Buku ini berhasil membentangkan narrative history dengan suatu eksposisi yang kaya sumber. Seperti sudah dikemukakan di depan Prof Elson mengemukakan semacam kesimpulan yang bisa dikutip di sini yaitu bahwa ”Suharto was both an extraordinarily complex and extraordinarily simple man” (297). Dengan argumen yang kompleks, Elson membuka dan menguliti kesederhanaan Soeharto seperti berikut ini.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F14-TAHUN-REFORMASI-2-12_1558094551.jpg)

Grafiti Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto terpampang di Jalan Pedati, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (21/5/2012). Pemimpin Orde Baru tersebut resmi mengundurkan diri dari jabatan presiden RI pada 21 Mei 1998 yang menandai lahirnya era reformasi.

Kesederhanaan Soeharto terutama dicerminkan dalam bahasa yang dia pergunakan dan kuasai. Hampir tidak ada bahasa lain yang dikuasainya kecuali bahasa Jawa-bahasa Indonesia hanya dalam kesempatan resmi, bahasa Inggris lebih menjadi penderitaan daripada kesenangan dan meski pernah berdinas dalam tentara Belanda, bahasa Belanda-nya sangat terbatas.

Meski demikian, Profesor Elson sedikit berlebih-lebihan ketika dalam bidang ini kekurangan Soeharto dibandingkan dengan kelebihan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir yang menelan ratusan buku sejak masa muda dalam berbagai bahasa asing. Perbandingan lebih adil bila dibuat dengan Jenderal Yani, sang polyglot, yang tanpa kesulitan bertukar bahasa Belanda dan Inggris.

Inteligensinya adalah inteligensi yang bersifat kaku, instrumentalis, dan strategis. Dalam hubungan dengan hal tersebut daya ingatannya tinggi dan dilengkapi dengan penguasaan detail yang mengagumkan. Meskipun demikian kemampuan hubungan sosialnya sangat terbatas, hanya pada orang-orang yang pernah dikenalnya dia berpaling.

Profesor Elson menolak keras argumen essentialized cultural accounting yang dikemukakan beberapa sarjana Barat. Pandangan tersebut membebankan semua penjelasan tentang orang seperti Soeharto semata-mata dari segi kebudayaan Jawa dan tidak bisa dan bahkan tidak boleh dipahami dari segi lain, apa pun namanya.

Setelah membaca buku yang begitu informatif dan begitu perseptif yang juga menantang kritik dan counter research bagi siapa pun kelak para pembaca sedikit dibuat bertanya-tanya mengapa untuk menutup bukunya yang begitu kaya dalam menjelaskan keberhasilan Soeharto, Profesor Elson memakai konsep luck and skill, nasib dan keterampilan (hlm. 297-308). Pertanyaannya apakah perlu demikian, karena nasib lebih mencerminkan kepasrahan, sesuatu yang akrab dengan pandangan Jawa yang sedikit-sedikit ditolak Profesor Elson sebagai essentialized cultural accounting.

Kedua, apakah dengan ruang jangkauan yang begitu terbuka luas seperti pertarungan ekonomi-politik Indonesia di tengah Perang Dingin tahun 1960-an dan 1970-an dan Indonesia sebagai proyek Orde Baru militeristik semata-mata dibangun oleh keterampilan Soeharto. Membuka persoalan dengan pertanyaan ini hanya membuka ladang yang sama sekali baru yang berada di luar maksud tinjauan ini karena untuk itu diperlukan suatu karya yang sama sekali lain.

Pada akhirnya beberapa kalimat ini perlu disusul. Kalau Soeharto mampu dan dengan sabar membaca buku ini, mungkin dia akan menyesal karena tidak pernah memberikan kesempatan wawancara kepada Profesor Elson yang dengan susah payah berusaha menjaga keseimbangan bukunya. Kiranya tidaklah berlebihan bila dikemukakan di sini bahwa dengan Suharto, A Political Biography karya Profesor Elson ilmu sejarah, ilmu politik, dan terutama biografi sebagai metoda bagi psikologi politik mendapatkan sumbangan yang sungguh luar biasa.

Daniel Dhakidae, Kepala Litbang Kompas

Profesor Robert Edward Elson adalah Guru Besar The School of Asian and International Studies di Universitas Griffith, Brisbane, Australia, dan Direktur Griffith Asia Pacific Research Institute, Universitas Griffith. Dia menulis buku yang sangat mengesankan tentang dampak sosial industri gula di Jawa. Seluruh penulisan buku ini terutama berdasarkan dokumen dan tidak sekalipun mendapatkan kesempatan wawancara langsung dengan Soeharto meskipun berulang kali diminta. Pada tahun 1998, Soeharto sebenarnya ingin memberikan wawancara, berdasarkan surat balasan dari Cendana; tetapi para pengikut di sekitarnya selalu menghalangi dilangsungkannya wawancara tersebut.