Agenda Tersembunyi dan Argumen terhadap Kritik Pemindahan Ibu Kota

Relokasi ibu kota negara selalu penuh pro kontra. Walau ada bukti kegagalan, ada tudingan fakta itu dibesar-besarkan. Namun, kesuksesan bisa diklaim dari tolok ukur berbeda. Perlu cermat agar tak sekadar terbawa arus.

Ibu kota negara, berdasarkan definisi, adalah sebuah tempat kursi kekuasaan berada dan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan serta masa depan sebuah bangsa diambil. Kekuasaan dan kebijakan itu dapat pula memengaruhi tren dan peristiwa di luar batas wilayahnya. Dengan fungsinya itu, ibu kota berbeda dari kota lain.

Atas peran dan fungsinya yang khusus itulah, para penguasa di sana memikul tanggung jawab berat demi terwujudnya kebaikan bagi seisi negeri. Lokasi ibu kota negara pun pada dasarnya tidak ditentukan oleh iklim, topografi, atau pertimbangan strategis lain. Pemilihan ibu kota lebih ditentukan oleh alasan moral yang besar, yaitu sarana membawa kesejahteraan pendukungnya.

Baca Juga: Sejarah Ibu Kota Negara: Simbol Representasi Bangsa yang Cenderung Elitis

Di era global seperti sekarang, keberadaan dan tantangan ibu kota negara (IKN) pun bertambah. David Kaufmann dari University of Bern, Swiss, dalam ”Varieties of Capital Cities” (2018), menyatakan, selama ini ada tren pemisahan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dari kota utama yang juga sentra ekonomi nasional. Tren tersebut tumbuh di awal hingga pertengahan abad ke-20 dengan tujuan berbagi fungsi dan menjaga keseimbangan antardaerah dalam suatu negara.

Perkembangan selanjutnya, di pertengahan abad ke-20 hingga memasuki abad 21 ini, institusi transnasional mengalami kebangkitan luar biasa. Bersamaan dengan itu, ada fenomena muncul dan menjamurnya kota-kota global. Tak hanya kota besar yang kini bisa menggapai pasar dunia dengan produk barang, jasa, hingga ideologi. Apalagi, ketika penetrasi dunia digital kian kencang dan mudah menjangkau pelosok Bumi.

Kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang pesat sepanjang abad terakhir ini memicu pertumbuhan perkotaan yang sama cepatnya. Kondisi itu turut memicu terjadinya tumpang tindih peran ibu kota negara. Sebelumnya, Peter Hall dalam ”The Changing Role of Capital Cities” (2000) telah menyebut tujuh tipe ibu kota negara dampak dari tumpang tindih peran yang dipikulnya.

Kota (urbanitas) bukanlah karakteristik penting dari ibu kota. Beberapa ibu kota baru bahkan tidak memiliki gelar kota.

Tipe pertama dari tujuh tipe ibu kota versi Hall itu adalah ibu kota multifungsi yang menggabungkan semua atau sebagian besar peran tingkat nasional. Tipe kedua, ibu kota global mewakili kota-kota yang tak sekadar menjalankan peran sentral politik dan ekonomi secara nasional, tetapi juga tingkat dunia. London di Inggris hingga Tokyo di Jepang masuk di kedua tipe.

Ketiga, tipe ibu kota politik yang berarti hanya sebagai pusat pemerintahan dan sering kali tidak punya fungsi lain. Yang termasuk tipe ketiga ini di antaranya Den Haag di Belanda juga Putrajaya di Malaysia. Yang keempat, tipe eks ibu kota. Jakarta kemungkinan akan menjadi bagian dari tipe ini, yaitu kota-kota yang kehilangan perannya sebagai pusat pemerintahan, tetapi masih mempertahankan fungsi bersejarah lainnya.

Tipe kelima, bekas pusat kerajaan atau kekaisaran. Hall juga menyebutkan ada tipe ibu kota provinsi sebagai tipe keenam. New York disebutnya contoh istimewa karena berlabel sebagai ibu kota provinsi global sebagai dampak dari begitu besarnya pengaruh ”Big Apple” bagi kota-kota lain dunia.

Tipe ketujuh adalah ibu kota super karena menjadi pusat organisasi internasional. Jakarta sebagai tempat Sekretariat ASEAN, misalnya, dapat masuk pula dalam kategori ini layaknya Brussels, Geneva, Roma, dan New York yang menjadi markas berbagai organisasi internasional resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, hingga pusat keuangan dan diplomasi global serta lainnya.

Agenda tersembunyi

Vadim Rossam dalam buku Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation (2017), menyatakan, ibu kota negara memang dibangun atas dasar alasan negatif ataupun positif. Alasan yang sama melandasi pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru.

Selain mengurai peran berlebih, pemerataan pembangunan, presentasi peleburan etnis, keamanan negara dari potensi bencana alam maupun non-alam sebagai fondasi menyiapkan sebuah negara menghadapi dinamika domestik ataupun global di masa depan, dan sederet alasan positif lain, Rossam meyakini selalu ada agenda tersembunyi, biasanya politis, yang tidak terungkap ke publik.

Pembangunan ibu kota negara, terutama IKN baru hasil relokasi, selalu dipadankan dengan membangun dari lahan yang telah terabaikan alias tidak memiliki banyak potensi. Kelak dari ”tanah tandus” itu akan mekar menjadi tumpuan harapan. Rossam dengan mudah melihatnya sebagai makna simbolis dan emosional. Contoh paling dekat adalah pembangunan ibu kota Mesir baru di tengah gurun pasir di luar Kota Kairo yang kini tengah berlangsung.

Baca Juga: Menakar Asa Ibu Kota Baru

Pemandangan di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2020). Ibu kota negara baru direncanakan akan dibangun di sekitar wilayah ini.

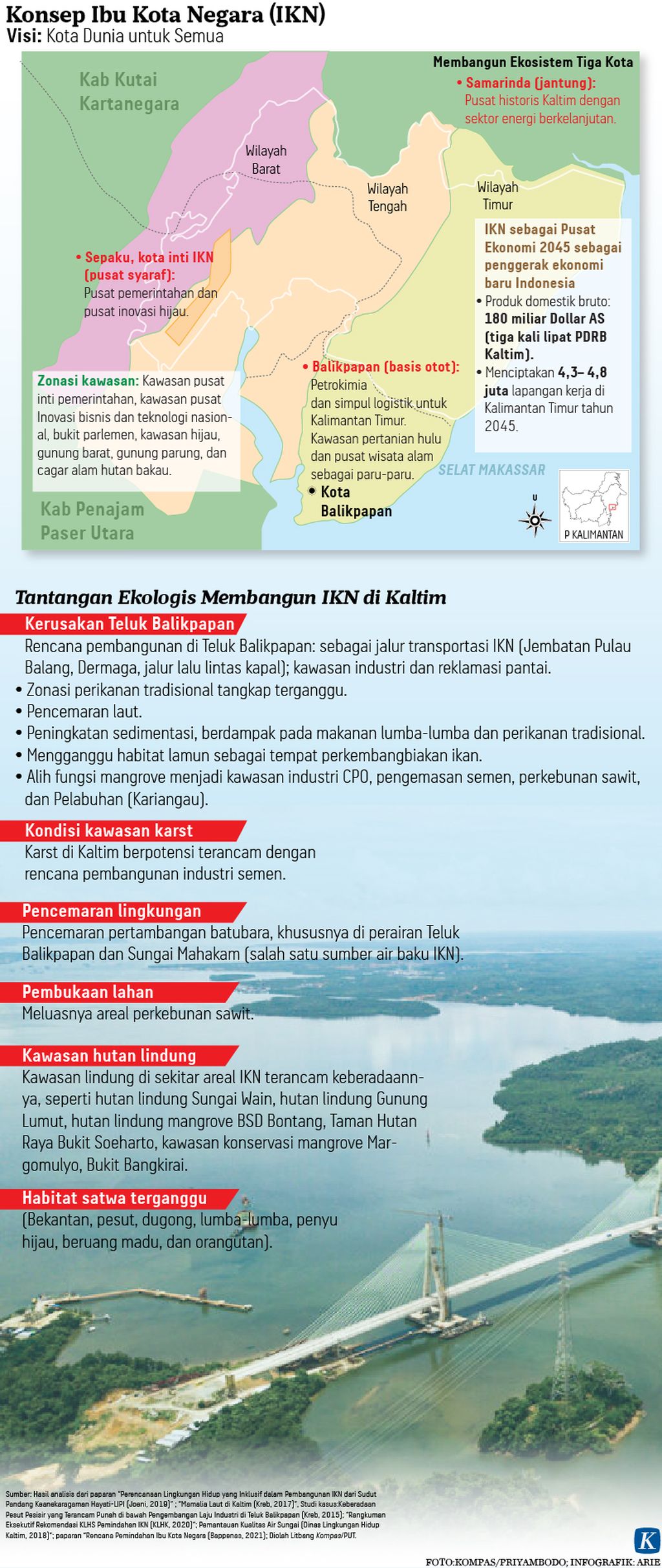

Bagaimana dengan Kota Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, IKN baru Indonesia?

Setidaknya, klaim sementara, sebagian kawasan itu adalah eks lahan HPH (hak pengusahaan hutan) yang sudah tidak produktif. Sumber air bersih pun masih terbilang seret. Kelak, Nusantara digadang-gadang menjadi kota modern ramah lingkungan dengan 75 persen kawasannya adalah hutan. Bisa jadi, Kota Nusantara kelak diimajinasikan sebagai mahkota dari Zamrud Khatulistiwa, sebutan sekaligus simbol utopis bangsa Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang hijau, subur, dan sejahtera.

Mengacu analisis Rossam, ia membedakan enam alasan dan strategi dalam merelokasi ibu kota, yaitu kompromi spasial, integrasi historis, reposisi geopolitik, integrasi ekonomi dan penyeimbangan antardaerah, desentralisasi, dan integrasi wilayah. Keenam strategi bisa saling terkait dan tiap pemindahan ibu kota biasa menggunakan beberapa atau bahkan keenamnya sekaligus.

Alasan dan strategi yang mendominasi berbeda-beda di tiap negara dan tidak selalu tersurat dengan jelas. Hal ini dapat pula diasumsikan terkait agenda tersembunyi masing-masing negara.

Kritik dan argumen

Anggaran untuk pemindahan ibu kota menjadi salah satu isu paling kritis dalam perdebatan pemindahan ibu kota. Dalam kasus Malaysia dan Kazakhstan, misalnya, monopoli minyak dan gas negara berkontribusi besar pada pengembangan dan pelaksanaan proyek Putrajaya. Dalam sejumlah kasus lain, riset Rossam menunjukkan negara-negara meminjam dana dari pemerintah asing dan investor.

Di sisi lain, Rossam melihat informasi tentang biaya transfer ibu kota tidak selalu tersedia dan estimasi besarannya pun tidak konsisten. Ketidakjelasan anggaran diikuti realisasi tahapan dan tenggat pemindahan IKN sering kali tidak sesuai rencana. India perlu 12 tahun membangun New Delhi dan Australia perlu 20 tahun untuk membangun Canberra.

Baca Juga: Pembangunan Perkotaan Menyimpang Gara-gara Korupsi

Rossam mencatat, kritikus libertarian menganggap relokasi ibu kota sebagai proyek yang sangat tidak efisien yang ditimbulkan oleh kepentingan dan ambisi elite kekuasaan yang korup. Stereotip ini ditempelkan karena memang ada kesenjangan yang tercipta pasca-IKN beroperasi.

Brasil memimpikan ibu kota barunya, Brasilia, sebagai pusat reformasi sosial. Yang terjadi, banyak ahli berpendapat, Brasilia kini justru menjadi pusat segregasi sosial dan ketidaksetaraan di negara tersebut.

Namun, Rossam menyebut pula, banyak kritik mengandung pernyataan berlebihan dan sekadar menggeneralisasi kasus di suatu negara seakan berlaku untuk semua pemindahan IKN.

Bagi Rossam, kritik yang tidak sepenuhnya benar adalah bahwa IKN bentuk kegagalan intervensi negara memperbaiki kondisi bangsa. Dalam praktiknya, pemindahan IKN mungkin tidak cukup menghentikan sentralisasi yang bertalian erat dengan praktik korupsi, budaya buruk eliet politik, juga bias fungsi ibu kota. Namun, pemindahan ibu kota dapat dilihat sebagai awal dari langkah radikal untuk mengubah hipersentralisasi yang sudah telanjur mengakar.

Kritik lain, IKN baru selalu berakhir sebagai kota hantu alias kota yang tak sukses berkembang. ”Ini juga tidak bisa dipukul rata. Kota (urbanitas) bukanlah karakteristik penting dari ibu kota. Beberapa ibu kota baru bahkan tidak memiliki gelar kota. Den Haag, pusat pemerintahan Belanda, bahkan disebut sebagai desa terbesar di Eropa (karena amat sepi dan kecil),” tulis Rossam.

Tudingan bahwa pemindahan IKN adalah wujud kuasa penguasa otoriter juga dinilai tidak tepat. Adanya motif kepentingan segelintir elite dalam keputusan pemindahan ibu kota tidak lantas dapat mendiskualifikasi alasan sah lain yang turut memotivasi proyek ini.

Baca Juga: Tren Kota Baru, Produk Komersial yang Melawan Urbanisasi

Kritik lainnya lagi, di antaranya ada yang menyatakan pemindahan IKN hanya demi memastikan ibu kota terisolasi dan mencegah kudeta sekaligus menjamin kelangsungan dinasti penguasa. Hal ini dinilai bukan lagi isu besar. Di masa kini, di mana pun ibu kota berada, gejolak sosial dan kekacauan politik bisa terjadi yang dapat mengusik negara, bahkan mendongkel kekuasaan.

Berbasis sains

Rossam mendorong agar ahli dari berbagai bidang ilmu dapat menawarkan pendekatan yang lebih optimistis dan komprehensif dalam riset pemindahan ibu kota negara. Dengan menggunakan pendekatan teoretis dan metodologis berbeda, penelitian mereka akan lebih membantu mengatasi berbagai bias serta menawarkan solusi yang lebih baik.

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Presiden berharap pemindahan ibu kota membawa transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.

Sembari menunggu riset ilmiah lebih mendalam tentang baik buruknya pemindahan IKN, apa cara mudah untuk mengukur kesuksesan megaproyek tersebut?

Rossam menuliskan, munculnya pemimpin-pemimpin nasional karismatik dan kerakyatan yang mampu mengonsolidasikan partai-partai politik serta menggalang gerakan nasional dalam pembangunan ibu kota baru sudah dapat diklaim sebagai salah satu ciri keberhasilan.

Namun, faktor rezim politik turut berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan proyek.

Rezim politik yang sukses, kata Rossam, mampu menetapkan tujuan yang tepat dan menggunakan prosedur sah sesuai hukum yang berlaku untuk mencapai konsensus relokasi IKN. Rezim politik yang sukses juga mengembangkan anggaran dan jadwal yang lebih realistis untuk proyek relokasi ibu kota. Ini diiringi mekanisme kontrol yang lebih baik untuk memantau dan mengaudit anggaran.

Sebaliknya, rencana yang terlalu ambisius, target yang tidak realistis, dan anggaran yang melampaui kemampuan negara menjadi ciri khas rezim otoriter. Ada atau tidaknya ciri tersebut dalam rencana pemindahan IKN dapat membantu mendeteksi dini potensi sukses tidaknya proyek tersebut kelak. Harapannya, segera ada antisipasi untuk setiap peluang buruk tersebut.

Baca Juga: Catatan Urban