”Boom” Komoditas dan Energi, Pedang Bermata Dua

Boom SDA akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam jangka pendek melalui wealth effect. Pertumbuhan ekonomi akan menguat, transaksi berjalan akan surplus. Namun, jangka panjang bisa mendorong deindustrialisasi.

Didie SW

Dunia memang tak pernah langka akan persoalan. Ketika ada harapan pandemi berubah jadi endemi, perang Rusia-Ukraina muncul. Ia membawa soal baru, yang tak kurang pelik.

Konflik itu telah menaikkan harga pangan dan energi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan seperti mata uang, kenaikan harga pangan dan energi punya dua sisi: ia menaikkan terms of trade (ToT) (nilai tukar perdagangan), tetapi ia juga menimbulkan dampak negatif bagi kelompok rentan.

Untuk negara penghasil sumber daya alam (SDA), seperti Indonesia, kenaikan harga komoditas dan energi akan meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut wealth effect. Sayangnya, kenaikan ini hanya terjadi di satu sektor: SDA. Jika boom SDA ini terjadi cukup panjang, investasi dan faktor produksi akan berpindah ke sektor ini.

Kenaikan inflasi global akan berpengaruh ke pertumbuhan di banyak negara.

Alasannya: ia memberikan keuntungan lebih besar ketimbang sektor lain. Akibatnya, produksi sektor di luar SDA—terutama manufaktur padat karya—akan menurun. Kenaikan ToT—yang mencerminkan apresiasi nilai tukar secara riil—juga akan membuat harga barang manufaktur kita jadi lebih mahal. Akibatnya, ia menjadi tak kompetitif.

Fenomena ini disebut Dutch disease (penyakit Belanda). Boom SDA telah mendorong terjadinya deindustrialisasi. Padahal, kita justru ingin mendorong industri manufaktur dengan mengurangi ketergantungan pada SDA. Singkatnya, kenaikan ToT akibat boom SDA, dalam jangka pendek akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, jika tidak hati-hati dalam pengelolaannya, dalam jangka panjang ia dapat menimbulkan penyakit Belanda.

Kenaikan harga pangan ini juga kian mendorong inflasi yang memang sudah mulai tinggi. Mobilitas yang mulai normal telah mengembalikan aktivitas ekonomi. Permintaan meningkat kembali. Sayangnya, sisi produksi kalah cepat dibandingkan kenaikan permintaan. Inflasi melonjak. Dalam kasus negara maju, terutama AS, permintaan tinggi juga didorong oleh stimulus yang amat besar.

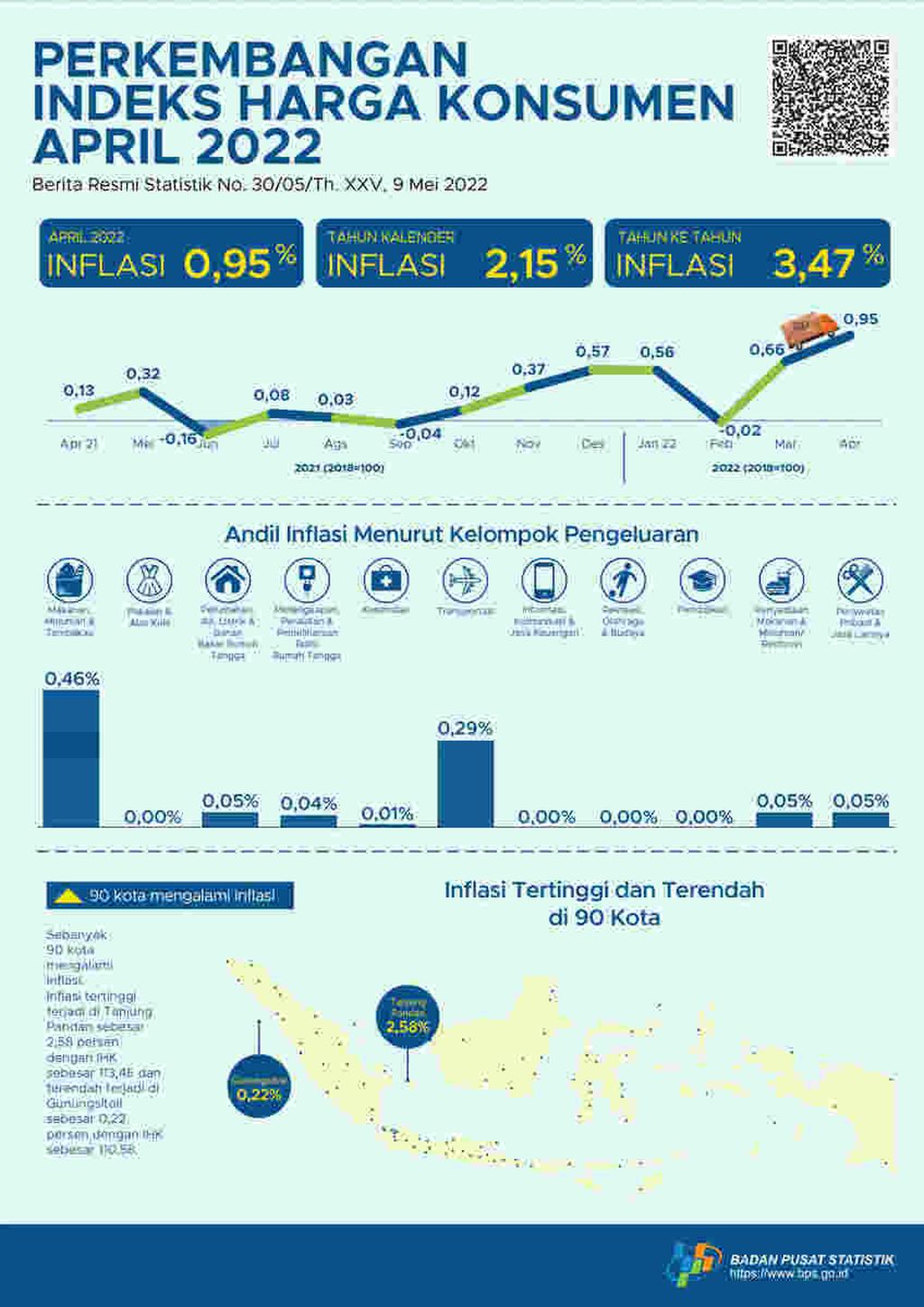

Inflasi April 2022

Guru Besar Ekonomi Universitas Harvard Larry Summers sejak awal telah mengingatkan: stimulus fiskal yang terlalu besar, dan keterlambatan The Fed menaikkan bunga, akan memicu inflasi di AS. Situasi kian diperburuk akibat kenaikan harga energi dan komoditas serta disrupsi rantai pasok akibat pandemi. Kombinasi ini bisa mendorong stagflasi.

Di Indonesia, tanda pemulihan ekonomi terlihat. Ekonomi tumbuh 5,01 persen triwulan I-2022. Hampir semua mesin pertumbuhan bergerak. Kita melihat harapan. Namun, tantangan tak mudah. Kenaikan inflasi global akan berpengaruh ke pertumbuhan di banyak negara.

Di Indonesia, inflasi di tingkat konsumen (IHK) per April 2022 sudah menyentuh 3,47 persen. Sebenarnya ini relatif rendah dibandingkan pengalaman Indonesia pada masa lalu, atau dibandingkan banyak negara lain, seperti AS, yang saat ini inflasinya mencapai 8,3 persen (April 2022). Namun, kita perlu mencatat: inflasi harga produsen sudah mencapai 9,06 persen triwulan I-2022.

Artinya, walaupun biaya produksi sudah naik, produsen belum menaikkan harga. Alasannya, mungkin karena daya beli masih lemah. Yang dilakukan produsen adalah mengurangi margin keuntungannya. Namun, ini tak bisa selamanya. Akhirnya harga harus dinaikkan. Inflasi di level konsumen pun akan meningkat ke depan. Untuk mengantisipasi ini, Bank Indonesia mungkin akan mulai menaikkan bunga dalam periode ke depan. Likuiditas akan mengetat, biaya bunga jadi lebih mahal dan investasi dapat mengalami penurunan.

Rezeki nomplok ini harus dialokasikan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau sektor yang memiliki efek pengganda tinggi.

Pengelolaan fiskal

Boom SDA memang akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam jangka pendek melalui wealth effect. Pertumbuhan ekonomi akan menguat, transaksi berjalan akan surplus. Namun, jangka panjang ia bisa mendorong deindustrialisasi. Tekanan inflasi juga bisa mengganggu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Apa yang harus dilakukan?

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pengelolaan fiskal amat penting. Rezeki nomplok (windfall income) dari kenaikan harga komoditas dan energi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. April lalu, Universitas Harvard menyelenggarakan Harvard Ministerial Leadership Forum for Finance Ministers. Peserta atau ”mahasiswa”- nya para menkeu yang masih aktif dari negara berkembang, khususnya Afrika. Saya kebetulan menjadi adjunct faculty untuk program itu. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menjadi pembicara pembuka dalam forum itu. Kami membagikan pengalaman Indonesia dalam pengelolaan fiskal dan krisis ekonomi.

Dalam satu panel saya berbicara bersama mantan Presiden Tanzania Kikwete, mantan Perdana Menteri Mozambik Diogo, mantan Menkeu Chile Nicolas Eyzaguirre, tentang pentingnya fiscal rule (pakem fiskal) untuk mencegah krisis. Eyzaguirre, yang membuat pakem fiskal di Chile, menuturkan, Chile, seperti Indonesia, adalah penghasil SDA.

Didie SW

Ketika harga tembaga naik, penerimaan negara naik, dan sebaliknya. Di sini ada risiko kebijakan fiskal bersifat prosiklus: ia justru menjadi ekspansif pada saat ekonomi baik, dan kontraktif saat ekonomi memburuk. Padahal, kebijakan fiskal seharusnya bersifat kontrasiklus (ekspansif pada saat ekonomi menurun dan sebaliknya). Chile membuat sebuah formula yang mengatur di mana saat boom SDA, ada sebagian yang harus disimpan, dan ketika harga komoditas turun, tabungan itu digunakan.

Dengan itu, kebijakan fiskal bersifat kontrasiklus, dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga stabil. Sedikit bergurau ia mengatakan, pakem fiskal bukanlah hal baru, ia ada sejak zaman Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. Apa yang disampaikan Eyzaguirre amat relevan untuk kasus Indonesia. Bagaimana kita memanfaatkan boom komoditas ini. Kita tahu boom ini tak akan selamanya. ”Rezeki nomplok” ini harus dialokasikan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau sektor yang memiliki efek pengganda tinggi. Ia harus inklusif, dan tepat sasaran. Alokasi fiskal yang baik akan membantu memitigasi dampak buruk yang ditimbulkan penyakit Belanda. Itu sebabnya, pemanfaatan tambahan pendapatan akibat kenaikan harga dan energi secara baik akan menjadi kunci.

Baca juga Tsunami Inflasi Mulai Mengancam

Perlindungan kelompok rentan

Kedua, perlindungan kelompok rentan. Kenaikan harga pangan berisiko memukul kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Prioritas kebijakan fiskal harus diberikan untuk membantu mereka yang rentan. Pandemi telah menimbulkan parut yang dalam (scarring effect). Ke depan, kebijakan fiskal harus lebih inklusif. Kenaikan harga minyak membuat beban subsidi BBM dan listrik naik. Tentu ini jadi beban masyarakat.

Bagaimana jika windfall income ini digunakan untuk menambal subsidi BBM dan listrik? Di sini kita harus hati-hati. Mengapa? Satu hari boom komoditas dan energi akan berakhir. Namun, subsidi BBM dan listrik—yang berbeda dengan BLT yang bersifat sementara—secara politis sulit dicabut. Memang benar beban subsidi akan berkurang jika boom SDA berakhir. Namun, itu artinya, penurunan belanja mengikuti penurunan penerimaan negara. Ia bersifat prosiklus. Ruang fiskal tetap tak bertambah dan kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi terbatas.

Pemerintah jelas perlu memberikan prioritas perlindungan kepada kelompok rentan, tetapi ia harus efektif dan tepat sasaran.

Di sisi lain, kita tahu, penerimaan negara bersifat fluktuatif jika bersumber pada SDA. Sebaliknya belanja cenderung bersifat stabil atau meningkat. Artinya, ketika penerimaan turun dan belanja tetap, defisit fiskal akan meningkat. Padahal, kita ingin mengembalikan defisit anggaran ke 3 persen PDB pada 2023. Artinya, pemerintah harus memotong belanja, melakukan kontraksi fiskal, pada saat BI juga menaikkan bunga. Ini akan memukul pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah jelas perlu memberikan prioritas perlindungan kepada kelompok rentan, tetapi ia harus efektif dan tepat sasaran. Lebih efektif jika subsidi diberikan dalam bentuk langsung, seperti BLT, PKH, padat karya tunai, ketimbang subsidi BBM. Saya menyebut kebijakan ini triple wins: baik untuk masyarakat rentan, baik untuk fiskal, dan juga baik untuk lingkungan karena akan menekan konsumsi bahan bakar fosil. Studi saya bersama Rahardja (2011) menunjukkan pengurangan subsidi BBM akan membuat kebijakan fiskal Indonesia jadi kontrasiklus sehingga memberikan ruang fiskal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini pakem fiskal jadi penting dan relevan.

Heryunanto

Artikel saya di Project Syndicate (19/5/2020) bersama Rema Hanna dari Universitas Harvard dan Ben Olken dari MIT menunjukkan, secara historis, subsidi BBM sangat populer di negara berkembang. Alasannya, sektor informal relatif besar dan data penduduk miskin terbatas. Akibatnya, pemerintah sulit mengidentifikasi siapa yang miskin.

Subsidi BBM menawarkan jalan keluar dari masalah ini karena semua orang, termasuk rumah tangga (RT) miskin, bisa mendapatkan keuntungan jika mereka membeli BBM. Namun, studi IMF 2015 menunjukkan, RT kelas menengah dan kaya lebih diuntungkan. Mereka cenderung membeli lebih banyak bahan bakar. Sebanyak 20 persen RT terkaya menerima enam kali lebih banyak manfaat dalam subsidi BBM daripada 20 persen termiskin.

Itu sebabnya, subsidi untuk kelompok rentan dalam bentuk subsidi bahan bakar tak efisien. Lebih baik subsidi diarahkan langsung kepada penduduk rentan dalam bentuk subsidi langsung, seperti BLT atau PKH, atau alokasikan dananya untuk investasi kesehatan, UMKM, atau RT rentan untuk membeli minyak goreng. Perluas cakupannya, misalnya tak hanya penduduk miskin, tetapi juga aspiring middle class (mereka yang hampir jadi kelas menengah), yang menurut Bank Dunia berjumlah 115 juta.

Lebih baik subsidi diarahkan langsung kepada penduduk rentan dalam bentuk subsidi langsung, seperti BLT atau PKH, atau alokasikan dananya untuk investasi kesehatan, UMKM, atau RT rentan untuk membeli minyak goreng.

Bila perlu, perluas cakupan untuk 160 juta orang. Jika kita memberikan subsidi langsung ke 120 juta atau 160 juta penduduk, artinya cakupan RT harus diperluas jadi 30 juta atau 40 juta RT (dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat orang, bapak dan ibu serta dua anak). Subsidi seperti ini akan lebih terarah dan lebih kecil biayanya dibandingkan memberikan subsidi BBM yang akan dinikmati semua orang, termasuk yang kaya. Tentu data RT sasaran adalah kunci. Ia harus terus diperbaiki. Manfaatkan teknologi digital, telepon seluler, dan layanan mobile banking, atau kantor pos.

Kebijakan ini juga baik untuk mengatasi perubahan iklim. Coady et al (2019) memperkirakan bahwa menghilangkan subsidi minyak dan gas saja dapat mengurangi emisi karbon global 5-6 persen pada 2015, dan sebesar 28 persen jika subsidi batubara juga telah dihilangkan.

Ada kesempatan. Kenaikan harga komoditas dan energi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tambahan pendapatan ini harus dialokasikan untuk pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan sektor yang punya dampak besar untuk pertumbuhan ekonomi. Peliknya: ia tak mudah secara politik. Pemerintah memang dihadapkan pada posisi sulit. Kebijakan ekonomi yang baik kerap kali pahit dan miskin tepuk tangan, tapi ia akan menghindarkan kita dari kemandekan ekonomi. Sebuah pemerintahan dikenang karena warisan kebijakannya bermanfaat jauh setelah ia berakhir, bukan karena popularitas sesaat. I took the one less traveled by/And that has made all the difference, tulis Robert Frost.

Muhamad Chatib Basri,Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F02%2F23%2F7dd5ca98-8284-4fa2-bd98-c12f2d195a5d_jpg.jpg)

Muhamad Chatib Basri