Manifestasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Sejumlah upaya revitalisasi pendidikan vokasi telah dimanifestasikan pemerintah. Meski demikian, pekerjaan rumah dalam memajukan pendidikan vokasi memang masih banyak. Perlu terobosan dan kerja sama semua pihak.

Ilustrasi

Opini Satryo Soemantri Brodjonegoro di harian Kompas (4/5/2022) berjudul ”Reformasi Total Pendidikan Vokasi” menarik untuk diulas lebih lanjut. Beberapa masukan konstruktif dan subtantif yang diberikan sangat penting dan positif untuk perbaikan pendidikan vokasi, terutama SMK di Indonesia. Namun, menyematkan kalimat ”sampai detik ini tidak ada perubahan ke arah perbaikan sama sekali”, menurut penulis, kurang tepat.

Baca juga: Reformasi Total Pendidikan Vokasi

Hingga hari ini berbagai upaya revitalisasi pendidikan vokasi telah dimanifestasikan pemerintah, di antaranya dengan membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat jenderal baru ini berfungsi sebagai motor dan akselerator pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Selain itu, hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang akan menyinergikan semua pemangku kepentingan, antara lain Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), juga merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah terhadap penguatan vokasi di Indonesia.

Kelahiran Diksi langsung diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan rumah besar, yaitu tingginya persentase tingkat pengangguran terbuka alumni SMK. Kondisi ini sesungguhnya sudah berlangsung selama belasan, bahkan puluhan tahun, dan kini diperburuk oleh adanya pandemi Covid-19.

Kelahiran Diksi langsung diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan rumah besar, yaitu tingginya persentase tingkat pengangguran terbuka alumni SMK.

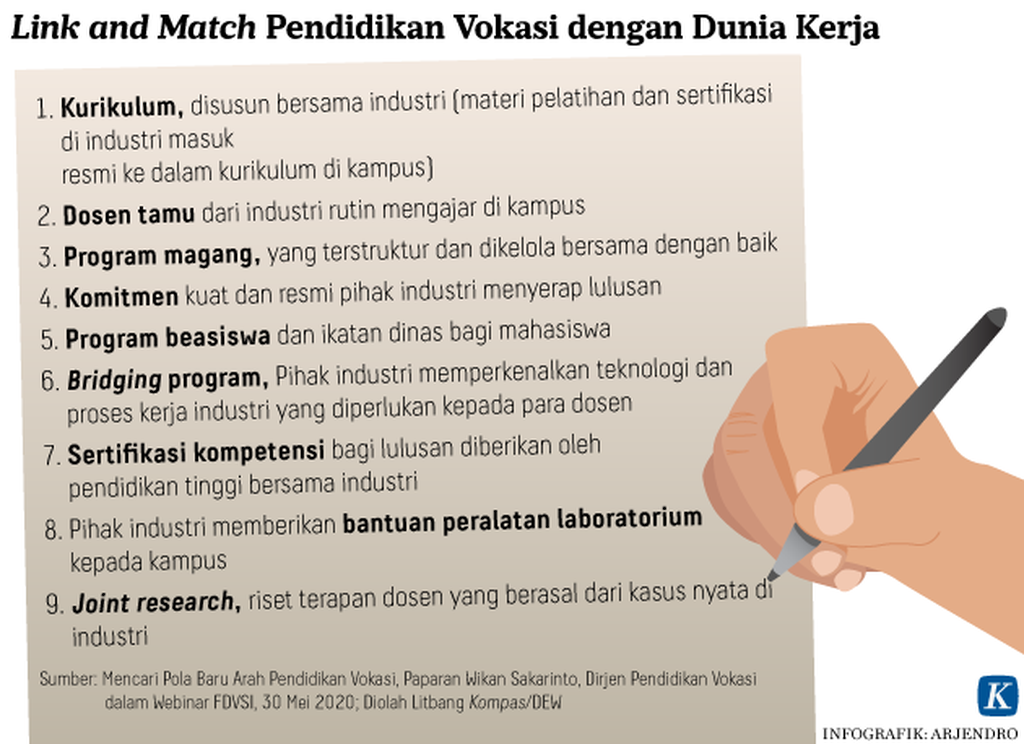

Setelah mempelajari latar belakang masalah dan perkembangan saat ini, kami di Diksi Kemendikbudristek melakukan terobosan dengan mengintegrasikan pendidikan vokasi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui konsep link and match ”8+i”. Hal ini menjadi acuan atau rumus generik yang harus diterapkan oleh semua satuan pendidikan vokasi (perguruan tinggi vokasi, SMK, dan bahkan lembaga kursus dan pelatihan vokasi).

Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada seremonial penandatanganan MOU belaka, tetapi memfokuskan pada implementasi pelaksanaan kerja sama secara konkret dan menyeluruh. Apa saja aspek-aspek kerja sama tersebut?

Pertama, penyelarasan kurikulum, yang kemudian dikenal dengan Kurikulum Merdeka. Kurikulum satuan pendidikan vokasi sejak awal harus disusun bersama dengan dunia kerja/industri, yang kita biasa analogikan dengan memasak bersama harus dimulai dengan menyusun resep masakan bersama.

Kurikulum Merdeka dirancang untuk lebih adaptif dan fleksibel, serta disusun bersama ratusan praktisi industri dan para ahli pendidikan. Materi pembelajaran yang selama ini terkunci pada kurikulum sebelumnya yang cenderung prescriptive (kaku) menjadi lebih dimerdekakan dan diputuskan oleh pihak SMK bersama mitra industri. Jadi, prinsipnya, yang diatur adalah ’kerangka’ kurikulum, sedangkan isi dan detailnya menjadi ranah guru dan pengajar dengan link and match bersama mitra industri.

Kurikulum Merdeka lebih menitikberatkan kepada: a) penyederhanaan materi; b) pengurangan materi-materi yang terlalu padat; c) fokus pada materi-materi yang esensial, pengembangan soft skills dan karakter, serta hard skills yang kontekstual (sebagai catatan, kurikulum sebelumnya cenderung fokus pada hard skills untuk mencetak pekerja/buruh); d) memberikan banyak pilihan/kesempatan kepada siswa untuk merdeka berkembang sesuai passion, minat dan bakat masing-masing; e) penerapan pola ’project-based learning’ (PBL) yang betul-betul menghadirkan pesanan/order riil dari industri ke dalam pembelajaran teori dan praktik siswa. Dengan kata lain, siswa belajar dan berlatih sambil mengerjakan project/order riil dari konsumen, secara team work dengan mengaplikasikan konsep ’Teaching Factory’.

Jadi, siswa SMK bidang Game Development, Animasi, Fashion, Desain Komunikasi Visual, Manufaktur/Teknik Mesin, IT, Agribisnis, Perfilman, Seni Pertunjukan, Spa dan Kecantikan, atau bidang-bidang lainnya, melakukan kegiatan belajar di sekolah tidak lagi harus di ruang-ruang kelas atau di ruang praktik yang terpisah-pisah, tetapi mereka terjun langsung ke ’arena’ nyata, yaitu industri yang sengaja di-set-up atau dibangun di dalam SMK. Konsep ini yang disebut Teaching Factory.

Siswa akan paham bagaimana bekerja secara teamwork seperti pada dunia kerja. Mereka akan belajar dan mengalami langsung bagaimana mencari proyek atau orderan, bagaimana marketing, presentasi di depan calon konsumen, mengajukan proposal. Tak hanya itu, siswa akan merasakan bagaimana mengelola emosi saat ditolak calon konsumen.

Baca juga: Tautan yang Hilang dan ”Link and Match”

Para guru SMK dan praktisi industri yang turut mengajar tidak lagi sekadar pengisi sesi dan rutinitas belaka. Namun, lebih sebagai fasilitator, coach, mentor, supervisor, bahkan sebagai teman belajar dan motivator bagi para siswa. Pembentukan mindset dan karakter guru/pendidik ini memang diakui sebagai tantangan besar. Sebagai implementator Kurikulum Merdeka, soft skills dan karakter serta leadership mereka menjadi kunci utamanya.

Setelah disusun bersama selama lebih kurang satu tahun, Kurikulum Merdeka akan mulai diterapkan pada semester I (kelas X) kepada siswa baru oleh sekitar 5.000 SMK, dengan potensi populasi 75 persen dari total siswa SMK di Indonesia. Tentu saja, hasilnya tidak akan instan serta membutuhkan waktu. Namun, sebagai catatan, 901 SMK Pusat Keunggulan telah mengujicobakan Kurikulum Merdeka sejak tahun 2021, yang tahun ini memasuki tahun kedua atau angkatan kedua.

Murid SMK menyiapkan motor pompa yang akan dipasang pada mesin pendeteksi Covid-19 Genose C19 di Teaching Factory SMK SMTI, Umbulharjo, Yogyakarta, Rabu (3/3/2021). Perakitan mesin Genose C19 di sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian itu dilakukan oleh 30 siswa tingkat akhir jurusan Teknik Mekatronika dan Kimia Industri.

Program magang

Aspek kedua dan ketiga dalam 8+i ialah penerapan ’Project Based Learning’, dan ’Praktisi (DUDI) Mengajar’. Pengajar dari kalangan praktisi atau ahli dari industri diharapkan mengajar minimal 50 jam per semester program studi atau program keahlian.

Keempat, magang atau praktik kerja di dunia kerja minimal satu semester untuk setiap peserta didik. Program magang ini dikunci di dalam Kurikulum Merdeka sehingga menjadi kegiatan wajib. Pada kurikulum sebelumnya, belum dipersyaratkan minimal satu semester, jadi terkadang masih ada yang melakukan hanya sekitar dua bulan. Durasi ini dirasa terlalu singkat bahwa sering kali dikeluhkan oleh kalangan industri, pasalnya baru selesai tahap induksi siswa sudah harus kembali ke SMK.

Kelima, sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja bagi lulusan ataupun pengajar, guru, dosen dan, instruktur.

Keenam, baik guru, dosen, instruktur, ataupun pengajar di satuan pendidikan vokasi wajib secara rutin mendapatkan update dan pelatihan dari dunia kerja.

Program magang ini dikunci di dalam Kurikulum Merdeka sehingga menjadi kegiatan wajib.

Ketujuh, riset terapan/vokasi jangan dikunci menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi menghasilkan produk nyata yang dihilirkan ke pasar, industri, atau masyarakat.

Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Tetapi, poin ini tidak bersifat wajib, tetapi berwujud komitmen kuat untuk menyerap lulusan vokasi yang sudah link and match.

Untuk poin ’i’ pada ’8+I’ merujuk pada berbagai inisiatif program kerja sama dengan dunia kerja, contohnya beasiswa dengan ikatan dinas, atau donasi dalam bentuk pendanaan atau penyediaan peralatan, dan/atau bentuk-bentuk kolaborasi lainnya.

Gebrakan 8+i termasuk PBL di atas tidak sekedar konsep semata, tetapi Diksi Kemendikbudristek sudah menerapkannya di SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) yang diharapkan akan mengimbaskan ke SMK lainnya. Hingga saat ini sudah ada 901 SMK PK dan ditargetkan akan bertambah menjadi sekitar 1.400-an pada tahun 2022.

Program SMK PK ini masih diperkuat dengan berbagai strategi tambahan, seperti, pertama, menarik peran serta aktif pihak industri dengan program matching fund atau pemadanan dukungan. Hingga saat ini, puluhan industri telah mendaftarkan diri dengan potensi dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang akan mereka gelontorkan ke ratusan SMK.

Kedua, MOU dengan semua gubernur dan pemda untuk terlibat aktif dan proaktif dalam pembinaan dan pengawalan. Dan, ketiga, mengajak satuan perguruan tinggi vokasi, sebagai kakak pendamping setiap SMK PK. Kekompakan kampus vokasi dengan SMK, ke depan, berpotensi untuk pengembangan program SMK-D2 Fasttrack, bersama DUDI, sebagai salah satu program terobosan baru Diksi Kemendikbudristek.

Selain itu, manifestasi pengembangan pendidikan vokasi dilakukan dengan program-program lain, seperti upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri, peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala sekolah SMK, upgrading D3 ke D4, SMK-D2 FastTrack, Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA) edisi Vokasi, Program Wirausaha Mahasiswa Vokasi (PWMV), sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi, Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), pembentukan Forum Pengarah Vokasi (Rumah Vokasi), dan lain sebagainya. Semua ini telah berjalan dan tujuannya agar pendidikan vokasi di Indonesia, baik SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), link and match dengan DUDI.

Baca juga: Pendidikan Vokasi dan Visi Indonesia 2045

Sebagai penutup, sekali lagi, tentu saja segala perubahan yang dilakukan saat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Trickle down effect mulai dari kebijakan membutuhkan waktu hingga terasa pada level pengurangan angka pengangguran. Meskipun, Diksi Kemendikbudristek terus mengupayakan agar dampak positifnya terjadi lebih cepat dan tepat.

Pada tahun 2021, MarkPlus Inc melakukan survei ketertarikan masyarakat terhadap pendidikan vokasi, di mana hasilnya terjadi peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi, baik SMK maupun PTV. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 82,05 persen responden tertarik melanjutkan pendidikan ke SMK dan 78,6 persen responden tertarik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi vokasi.

Pekerjaan rumah dalam memajukan pendidikan vokasi memang masih banyak. Namun, dengan optimisme, terobosan, dan kerja sama semua pihak, ikhtiar dalam memajukan pendidikan vokasi di Indonesia pasti bisa terwujud.

Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F04%2F30%2Ff9d619f5-3161-4ddf-ba27-05869739fd31_jpg.jpg)

Wikan Sakarinto