Menyambut Kehadiran Koalisi Parpol

Koalisi Partai Golkar, PAN, dan PPP bersifat lintas ideologi. Koalisi kali ini dinilai menarik karena dibentuk cukup jauh sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Jika koalisi berlanjut, itu jadi preseden baru.

Heryunanto

Koalisi merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam berbagai sistem pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, hal itu semakin relevan mengingat adanya aturan yang disebut presidential threshold, yang mengharuskan setiap calon presiden mendapatkan dukungan minimal 25 persen suara atau 20 persen kursi di parlemen (DPR).

Meski menuai berbagai kontroversi dan layak untuk dihapus, aturan itulah yang kemudian menjadi salah satu akar alasan dibentuknya koalisi partai-partai.

Dengan demikian, pembentukan koalisi di Indonesia pada dasarnya adalah dalam rangka mencalonkan seorang kandidat presiden dan pada akhirnya membentuk pemerintahan. Hal ini tidak terbantahkan dalam sejarah terbentuknya koalisi parpol di era Reformasi. Berbagai koalisi yang dibentuk setelah diberlakukannya pemilihan presiden langsung terkait erat dengan kandidasi pasangan capres dan cawapres.

Pembentukan koalisi di Indonesia dengan tujuan tersebut di atas cenderung bersifat lintas ideologi atau pragmatis.

Bukan ”ideologically driven”

Pembentukan koalisi di Indonesia dengan tujuan tersebut di atas cenderung bersifat lintas ideologi atau pragmatis. Artinya, pembentukan koalisi bukanlah dalam rangka pemantapan dan pelaksanaan ideologi tertentu, melainkan sekadar demi memenangi kontestasi elektoral guna mendapatkan jabatan atau memaksimalkan kekuasaan (office seeking) (Storm 1990).

Dengan karakternya tersebut, pembentukan koalisi cenderung bersifat ”pelangi” dalam makna melibatkan kalangan-kalangan yang berideologi atau berorientasi politik yang berbeda. Koalisi yang terbentuk dan melakukan kontestasi cenderung melibatkan baik kalangan ”partai Islam” maupun ”partai nasionalis”, dengan harapan akan mendapat dukungan yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi di Indonesia sejak 2004 hingga saat ini bersifat cair dan bukan ideologically driven.

Baca juga Menakar Arah Koalisi Dini Tiga Partai Politik

Dengan kecairannya itu masih terbuka kemungkinan bertambah anggota koalisi di tengah jalan. Bisa jadi koalisi yang saat ini dibentuk akan mendapatkan dukungan, baik jelang hari-H pemilu maupun pada putaran kedua. Bisa saja mereka yang berlawanan di putaran pertama justru bersatu pada putaran berikutnya.

Amat mungkin juga terjadi perubahan dukungan dari satu koalisi ke koalisi lain. Dengan kondisi itu, di sisi lain, terbuka peluang bubarnya koalisi atau setidaknya berkurangnya jumlah pendukungnya. Berkurang dan bertambahnya dukungan atas koalisi secara mudah terjadi di setiap pergelaran pilpres di Indonesia. Ini terjadi sebagai konsekuensi lemahnya loyalitas akibat orientasi koalisi yang office seeking itu (Wardani 2007).

Perubahan dukungan itu bahkan bisa terjadi pasca-pilpres, yakni saat pembentukan kabinet. Situasi ini seolah menjadi hal biasa di Indonesia.

Berbeda, misalnya, di negara-negara di mana koalisi yang dibentuk mengutamakan visi dan misi ideologi yang jelas. Partai-partai yang terlibat dalam koalisi lebih seragam secara ideologis dan tidak dengan mudah bersedia menerima ajakan pihak pemenang untuk membentuk pemerintahan pasca-pemilu.

Salah satu contoh, saat Theresa May di Inggris yang memilih Democratic Unionist Party, sebuah partai kecil yang hanya punya 10 kursi di parlemen, dari Irlandia Utara sebagai partner untuk membentuk koalisi pemerintahan pasca-Pemilu 2017. May lebih memilih partai kecil itu untuk menggenapi jumlah suara yang dibutuhkannya karena dianggap memiliki keyakinan politik yang sama atau sejalan dengan Partai Konservatif.

Bisa dibayangkan jika apa yang dialami May itu terjadi di Indonesia, tentu May akan membuka diri kepada Partai Buruh yang jelas-jelas memiliki 262 kursi. Namun, baik Partai Konservatif maupun Buruh berprinsip lebih baik jadi oposisi ketimbang menerima pinangan partai penguasa yang jelas-jelas berbeda tradisi, karakter, visi, dan platformnya.

Manuver politik baru

Saat ini, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, sudah ada partai-partai yang membangun koalisi, yakni antara Partai Golkar, PAN, dan PPP. Koalisi yang dibangun itu sekali lagi bersifat lintas ideologi dan ditujukan pula dalam rangka mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu meski belum ditentukan siapa. Tak tertutup kemungkinan kandidat dari Partai Golkar sebagai anggota koalisi dengan jumlah suara terbesar akan jadi sosok yang diperhitungkan dalam pencalonan capres-cawapres dari koalisi ini.

Koalisi kali ini cukup menarik karena dibentuk cukup jauh sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres, apalagi masa kampanye.

Koalisi kali ini cukup menarik karena dibentuk cukup jauh sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres, apalagi masa kampanye. Jika koalisi ini dapat terus berlanjut hingga pemilu berakhir, hal itu dapat menjadi preseden baru dalam dinamika pembentukan koalisi di Indonesia, yang sebelumnya lebih ditentukan oleh popularitas tokoh (calon presiden-calon wakil presiden).

Hingga tulisan ini dibuat, koalisi Partai Golkar, PAN, dan PPP ini belum benar-benar mengarah pada nama-nama capres dengan popularitas tinggi, apakah itu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo.

Dengan demikian, pembentukan koalisi ini bisa jadi momentum mereduksi ketergantungan partai pada popularitas kandidat karena dibentuk tak semata didasarkan faktor popularitas. Situasi ini akan mendorong para kandidat potensial untuk menjaga komunikasinya ke partai-partai sehingga pada akhirnya diharapkan terbangun sebuah keseimbangan, yang nantinya akan meningkatkan rasionalitas saling dukung di antara kandidat dan koalisi partai. Bukan dukungan mati-matian sepihak yang menyebabkan partai-partai selalu dalam bayang-bayang kandidat.

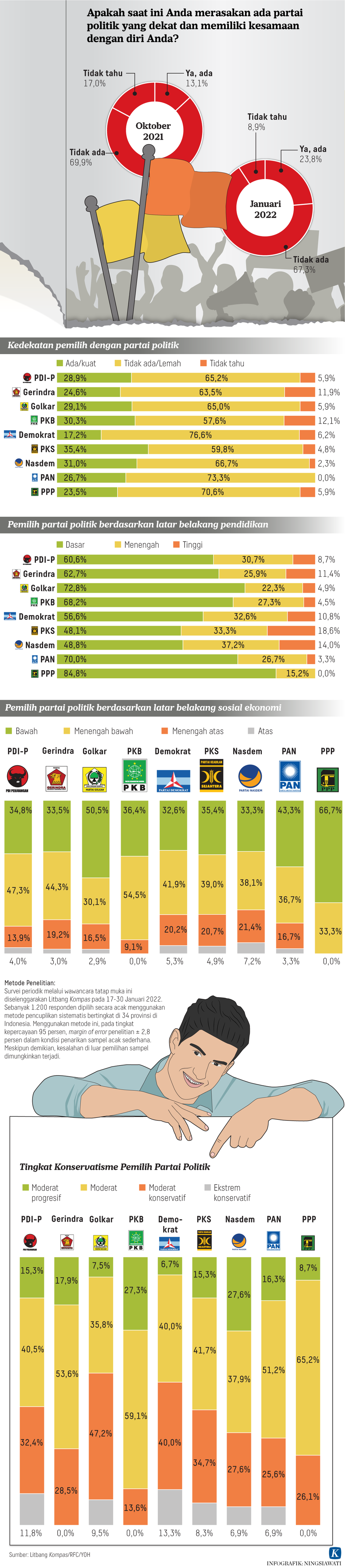

infografik simulasi 3 koalisi partai politik peraih kursi dpr di pemilu 2024

Mudah-mudahan koalisi semacam ini juga akan berorientasi lebih dari sekadar demi pemenangan kontestasi pilpres, melainkan juga akan banyak menelurkan visi maupun program politik yang luar biasa dan tak terhenti setelah pemilihan selesai. Diharapkan akan muncul sebuah tren koalisi baru yang berorientasi membangun kebijakan atau policy-based coalitions (De Swaan 1973).

Jika model ini jadi arah baru pembentukan koalisi di Indonesia, tentu bisa jadi tren positif bagi pengembangan substansi demokrasi. Sebab, membangun koalisi yang diharapkan memiliki perhitungan-perhitungan yang kompleks tak semata popularitas dan berorientasi jabatan, tetapi juga kebijakan.

Namun, tentu saja godaan yang dapat membatalkan situasi ideal itu tetap terbuka mengingat watak pragmatisme di sebagian besar partai itu sendiri, yang akhirnya dapat mudah mengubah posisi demi kekuasaan. Di sinilah ujian dan tugas dari setiap partai anggota koalisi untuk dapat mempertahankan diri dan posisi politiknya dengan sungguh-sungguh, sekaligus membuktikan bahwa idealisme dalam kehidupan politik partai-partai di Indonesia belum benar-benar mati.

Firman Noor,Pusat Riset Politik BRIN

Firman Noor,