Berpacu Menyelamatkan Kota-kota Pesisir

Separuh warga dunia terdampak krisis iklim. Sebagian besar di Asia dan Afrika, termasuk di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir. Menyelamatkan kota pesisir adalah langkah awal untuk menghadapi ancaman lebih besar.

Asia-Afrika menjadi salah satu sorotan dalam publikasi Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Laporan riset itu menyatakan kawasan urban, khususnya di daerah pesisir di negara-negara miskin dan berkembang di kedua benua itu rentan terdampak krisis iklim. Menjadikan kota pesisir berketahanan menghadapi krisis global menjadi satu langkah besar dalam menyelamatkan seisi Bumi.

Hasil riset kelompok peneliti perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diumumkan 28 Februari lalu menyatakan dalam kondisi suhu Bumi yang naik sampai 1,1 derajat Celcius saat ini, pencairan gletser dan lapisan es di kutub telah mendekati kondisi yang sulit dihentikan. Permukaan air laut bertambah tinggi tiap tahunnya. Banjir di setiap wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan lepas sulit dihindari.

Dipaparkan juga bahwa meskipun di akhir abad ini nanti kenaikan suhu Bumi dapat ditekan di bawah 1,5-1,6 derajat Celcius atau di bawah masa sebelum Revolusi Industri tahun 1850, separuh dunia kini telanjur hidup dengan periode tahunan kelangkaan air bersih yang parah. Akan ada peningkatan kematian terkait serangan gelombang panas.

Saat ini saja, populasi dunia mendekati 7,8 miliar jiwa. Perhitungan IPCC, ada 3,3miliar hingga 3,6 miliar manusia masuk dalam kategori rentan terimbas perubahan iklim. Beberapa kawasan sekarang sudah mengalami bencana akibat perubahan iklim yang turut didorong faktor lain, seperti kondisi geografis, kekurangsiapan pemerintahan setempat, dan kondisi sosial ekonominya.

Baca juga : Kota Sepeda Amsterdam Setelah 50 Tahun

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F12%2F32ba3750-e69d-4bee-9cd6-08c282474357_jpg.jpg)

Banjir rob di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (6/1/2022).

Mulai tahun ini hingga 2050, populasi di perkotaan dunia diperkirakan bertambah hingga 2,5 miliar orang. Sebanyak 90 persen pertumbuhan itu terjadi di Asia dan Afrika, dua kawasan yang sejak lama memiliki isu ketidaksetaraan dan ketimpangan yang belum teratasi. Sebagai akibat dari fenomena besar ini, proporsi penduduk di daerah perkotaan yang sangat terpapar dampak perubahan iklim juga akan meningkat pesat.

Kota-kota yang sebagian besar ada di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, sangat rentan terhadap risiko tersebut karena banyak perkembangan kawasan urban di sana kurang terencana dengan baik. Akibatnya, terciptalah kawasan perkotaan luas tetapi tidak beraturan dan kurang adaptif menghadapi krisis iklim. Di Indonesia saja, ada 112 kota/kabupaten yang akrab dengan banjir rob atau banjir akibat pasang laut. Banjir rob makin meluas karena naiknya permukaan air laut dan turunnya permukaan daratan.

Secara global, riset IPCC memprediksi ada lebih dari setengah juta orang kini berisiko mengalami banjir serius setiap tahun, terutama di kota-kota pesisir. Perkiraan hingga 2050 mendatang, 1 miliar orang yang tinggal di pesisir akan terus terpapar kondisi buruk yang sama. Meningkatnya suhu dan curah hujan turut meningkatkan penyebaran penyakit pada manusia, seperti demam berdarah, juga penyakit pada tanaman, ternak, dan satwa liar.

Baca juga : Jurnalisme Urban untuk 7,9 Miliar Penduduk Bumi

Untuk itu, di perkotaan kini membutuhkan lebih banyak dan lebih masif lagi berbagai upaya menghadapi tantangan krisis iklim. Selain mengantisipasi bencana seperti banjir rob, perlu kebijakan yang jelas dalam mengurangi emisi karbon, akar masalah dari krisis iklim.

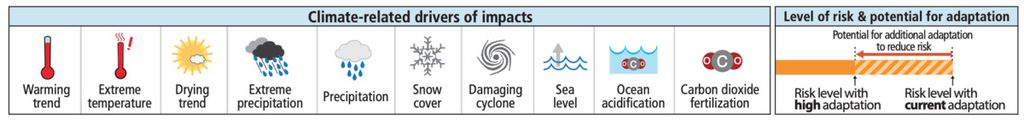

Tangkapan layar dari dokumen "Summary for Policymakers" oleh Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang menggambarkan adaptasi potensi risiko daerah terkait krisis iklim global

Ahli kebijakan energi dari University of Sussex, Inggris, Marie Claire Brisbois dalam Nature menyatakan, di kawasan perkotaan perlu meningkatkan penggunaan fasilitas insulasi ramah lingkungan untuk menahan panas di perumahan, transportasi umum, dan mengonsumsi lebih banyak protein bebas hewani guna mengurangi emisi karbon 40–80 persen di sektor bangunan, transportasi, industri, dan makanan. Langkah-langkah mengurangi penggunaan energi itu berefek samping membuat warga lebih sehat dan bahagia.

“Namun, (upaya itu) mereka diabaikan,” tulis Brisbois.

Ia juga melihat berbagai rencana besar diluncurkan sebagai janji mengurangi emisi karbon secara besar-besaran pula. Ada program “Build Back Better” dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang disebut akan mendanai teknologi untuk menghasilkan hidrogen bersih dengan ekspektasi pengembalian ekonomi yang tinggi. Ada pula Rencana Sepuluh Poin Inggris untuk Revolusi Industri Hijau mulai dari penangkapan karbon hingga kendaraan listrik.

Di Indonesia, negara yang berekonomi jauh di bawah AS dan Inggris, rencana serupa tak lupa dijiplak. Tren kendaraan pribadi maupun angkutan umum bertenaga listrik, pembangkit listrik hijau, sampai ekonomi hijau digadang-gadang diterapkan.

Baca juga : PKL, antara Cinta dan Benci

Brisbois mengamati bahwa rencana negara-negara itu mengakui peran penting semua pihak dalam mengurangi penggunaan energi fosil, tetapi realisasinya masih jauh dari kebutuhan percepatan yang diperlukan untuk mengurangi emisi karbon.

Pengendara terjebak kemacetan di dua arah Tol JORR, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021). Jakarta sebagai salah satu kota besar di dunia masih tergolong minim fasilitas layanan transportasi publik, ketersediaan jalur sepeda maupun untuk pejalan kaki rendah.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F07%2F04%2F8f670ddc-59fd-441b-b892-296e9bdd0860_jpg.jpg)

Deretan mobil listrik Toyota di halaman parkir Kementerian Perindustrian, Rabu (4/7/2018). Kementerian Perindustrian melibatkan enam perguruan tinggi dalam riset pengembangam industri mobil listrik.

Booming kendaraan pribadi listrik, misalnya, menjadi ironi karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di dalam kota. Mengapa? Mobilitas warga di kawasan padat perkotaan butuh difasilitasi dengan transportasi publik ramah lingkungan, sepeda, dan berjalan kaki untuk dapat mengurangi penggunaan energi secara massal dan menekan eksploitasi alam demi menghasilkan energi, termasuk listrik.

Namun, bahkan dalam salah satu agenda konferensi perubahan iklim COP 26 di Glasgow, Inggris, tahun lalu, yang bertepatan dengan Hari Transportasi, teknologi kendaraan pribadi listrik dan bahan bakar jet dengan emisi karbon sedikit lebih rendah yang masuk menjadi agenda resmi.

Setelah 350 organisasi mendesak, tulis Brisbois, baru ada satu baris tambahan dalam deklarasi resmi terkait transportasi yang memasukkan kebijakan kota ramah sepeda, berjalan kaki, dan transportasi umum. Satu baris tambahan itu belum cukup untuk menggerakan kota-kota di dunia serentak terdorong mulai mengambil kebijakan yang tepat.

Meskipun kita telah berbicara tentang perubahan iklim untuk jangka waktu yang lama, banyak daerah berkembang dengan cara yang membuat masyarakat dan ekosistem mereka lebih rentan terhadap bahaya (Ibidun O Adelekan).

Bagaimana dengan penanggulangan banjir di kawasan pesisir?

Banyak komunitas bertindak dengan cara yang justru meningkatkan kerentanan mereka. Selain ada kenaikan muka laut, ada jutaan orang pindah ke daerah dataran rendah di pesisir yang kebetulan adalah kota-kota yang tengah bermekaran. Permukaan daratan lantas terdorong turun akibat pemadatan yang di antaranya karena didorong penggunaan air tanah berlebih maupun beban berbagai bangunan di atasnya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F05%2F19%2F13dca12b-81ff-48fb-9b1b-5520c3100e39_jpg.jpg)

Warga melewati tanggul pesisir dalam proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) paket satu tahap II di Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (17/5/2019). Tanggul yang dimaksud menurut rencana dibangun sepanjang 120 km mulai dari Bekasi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangerang, Banten. Keberadaan tanggul dianggap penting untuk mengantisipasi laju penurunan muka tanah pesisir utara dan penahan banjir rob.

Tata ruang daratan yang lebih ramah lingkungan lamban diterapkan, seperti hampir tak berjalannya rencana pembatasan eksploitasi air tanah dan program air bersih perpipaan. Negara dan pengelola kota justru gencar membangun tembok penahan gelombang laut atau mereklamasi pesisir yang sekaligus menjadi tanggul.

Beberapa tindakan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Tembok laut melindungi tempat-tempat tertentu tetapi dapat pula mengarahkan banjir ke daerah-daerah berpenduduk di tempat lain. Sistem pengendalian tata air dengan bendungan dan betonisasi badan sungai dapat membantu melindungi dari banjir dan kekeringan, tetapi pun bisa menguras sumber daya air tanah.

Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana infrastruktur non-alami yang sangat mahal itu mampu menahan kenaikan muka laut yang diprediksi bakal terus melaju dan potensi kekeringan global? Sejauh mana kemampuan keuangan negara dan kota bersangkutan untuk membiayai secara menerus serta merawat infrastruktur tersebut? Di negara miskin dan berkembang, soal biaya ini menjadi ganjalan. Ada kemungkinan, ada masanya nanti di saat pembiayaan infrastruktur fisik mahal tidak lagi terjangkau, bahkan dengan berutang ke negara lain atau lembaga donor internasional.

“Meskipun kita telah berbicara tentang perubahan iklim untuk jangka waktu yang lama, banyak daerah berkembang dengan cara yang membuat masyarakat dan ekosistem mereka lebih rentan terhadap bahaya,” kata Ibidun O Adelekan, profesor geografi di Universitas Ibadan, Nigeria, yang menjadi bagian tim panel IPCC dan mengerjakan laporan lembaga itu.

Baca juga: Sejarah Ibu Kota Negara: Simbol Representasi Bangsa yang Cenderung Elitis

"Laporan IPCC yang ditulis oleh 270 peneliti dari 67 negara ini adalah atlas penderitaan manusia dan dakwaan bagi para pemimpin (di masa krisis) iklim yang gagal,” kata António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB seperti dikutip dari The New York Times.

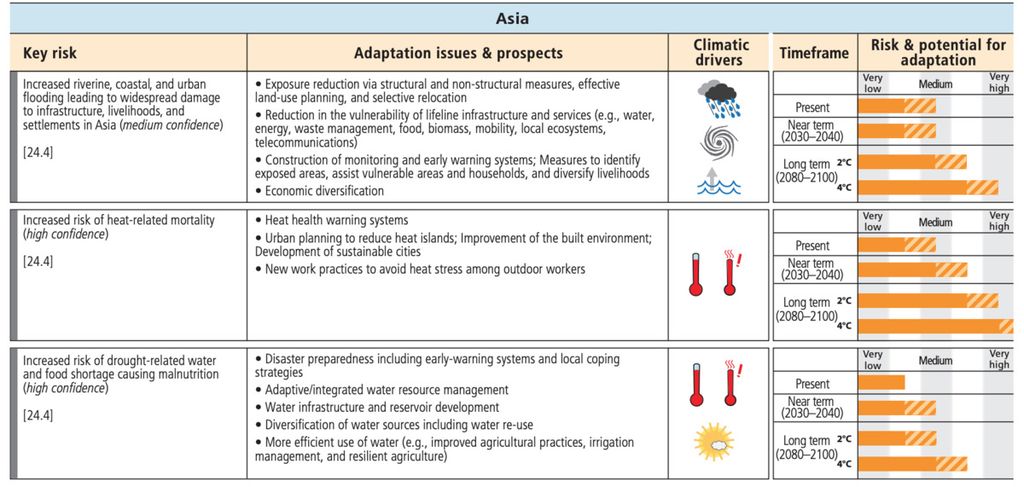

Tangkapan layar dari dokumen "Summary for Policymakers" oleh Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang menggambarkan berbagai arah jalan mendekati atau menjauhi target menjadi berketahanan menghadapi krisis iklim.

Dalam ringkasan khusus bagi para pembuat kebijakan, IPCC mendorong agar semua pemerintahan, negara dan daerah, serta publik menerima fakta hasil riset mereka. IPCC salah satunya menunjukkan bahwa transformasi dalam kebijakan dan tindakan ekonomi, sosial, teknologi, dan politik dapat membawa setiap individu dan negara menuju jalur menjadi berketahanan.

Namun, dampak yang begitu besar dari krisis iklim ini seringkali melebihi kemampuan suatu negara untuk mengatasinya. Negara miskin dan berkembang paling tidak berdaya. Untuk itu, kerja sama dengan negara maju mutlak diperlukan. Negara maju bukan sekedar bermurah hati membantu si miskin, tetapi itu adalah wujud tanggung jawab untuk membayar utangnya.

Patut diingat, negara maju seperti AS dan di Eropa yang memicu pemanasan global sejak Revolusi Industri dimulai lebih dari satu abad lalu. Sampai sekarang pun, negara-negara maju tetap masuk jajaran utama pihak penyumbang utama emisi karbon di dunia.

Berpacu dengan waktu, kota-kota di kawasan pesisir di Asia dan Afrika ada di peringkat pertama yang menunggu realisasi kerja sama global itu. Tak lain untuk menjadikan kawasan tersebut berketahanan. Sebuah langkah awal yang penting bagi seisi Bumi agar mampu mengatasi ancaman lebih besar di pertengahan hingga akhir abad ini.

Baca juga : Catatan Urban