Jurnalisme Urban untuk 7,9 Miliar Penduduk Bumi

Separuh lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia ada di perkotaan. Mereka penyumbang emisi karbon terbesar, merusak Bumi. Jurnalisme urban berperan menyuguhkan isu itu kepada khalayak dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hari masih gelap. Semburat merah di ufuk timur penanda surya akan segera terbit masih teramat samar terlihat. Namun, manusia dari berbagai penjuru daerah sudah bersiap bergerak ke arah Ibu Kota.

Di Rangkasbitung, Lebak, Banten, sekitar pukul 05.00, para pedagang kecil dan pekerja lainnya meramaikan stasiun untuk memulai perjalanan ke Jakarta atau kota-kota lain di lintas Rangkasbitung-Tanah Abang. Dari Tangerang Raya, semakin besar jumlahnya. Dari Bogor dan Bekasi di Jawa Barat, pemandangan serupa muncul setiap hari.

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), yang kini menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, dalam salah satu diskusi menyebutkan profil penumpang lintas Rangkasbitung-Tanah Abang. Secara umum, penumpang KCI di lintas ini adalah karyawan kelas menengah yang berangkat dari Stasiun Rawabuntu dan Sudimara ke Tanah Abang; pekerja di kawasan pinggiran Ibu Kota yang naik dari Stasiun Cilejit, Tigaraksa, Maja, dan turun di Palmerah, Kebayoran, dan Pondok Ranji; serta penglaju yang berangkat dari Rangkasbitung kemudian turun di sekitar Parung Panjang, Serpong, Tanah Abang, dan juga Angke.

Para penglaju banyak di antaranya pedagang kecil. Mereka ada yang membawa sayur-mayur atau hasil bumi untuk dipasarkan di kota. Menjelang siang atau sore, mereka kembali berkereta untuk pulang. Tak lupa, mereka belanja barang atau komoditas dari Pasar Angke dan Tanah Abang. Ada buah-buahan sampai produk konfeksi mereka bawa dari kota untuk dialirkan ke Rangkasbitung dan sekitarnya.

Untuk itu, langkah-langkah dekarbonisasi radikal (membatasi kendaraan non-listrik; menggunakan 100 persen listrik terbarukan) dapat menyebabkan pengurangan emisi perkotaan yang substansial. Tindakan lokal di tingkat kota akan memengaruhi tingkat emisi nasional dan global. (Daniel Moran)

Berbeda jenis, cara, ataupun hasilnya, pekerja di berbagai bidang lain turut bergabung dalam ”pasukan” pemutar roda ekonomi yang berjantung di kota-kota di seantero dunia. Mereka hilir mudik menggunakan kereta api, bus, pesawat, kapal, dan juga kendaraan pribadi. Semakin besar kota itu, semakin menyerap banyak tenaga kerja.

Suasana di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/3/2020) siang.

Worldometer mencatat per 11 Februari 2022 ada 7,9 miliar populasi manusia menghuni Bumi dan mencapai 9,7 miliar jiwa pada 2050. Bank Dunia menambahkan, 55 persen manusia saat ini tinggal di perkotaan. Pada 2050, diperkirakan 7 dari tiap 10 orang tinggal di kawasan urban.

Denyut kehidupan perkotaan berpengaruh tidak hanya pada kawasan internal dan sekitarnya, tetapi melampaui batas-batas administrasi negara. Suatu kota bisa menjadi pusat jual beli komoditas yang berasal dari kota lain di belahan Bumi berbeda. Gaya hidup kaum urban yang rakus menyerap apa pun turut membuat produksi berbagai barang konsumsi digenjot. Ini berkorelasi dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam di seluruh penjuru planet ini.

Dampak adanya kota memang tidak main-main. Hasil riset Daniel Moran dan timnya yang dipublikasikan pada 2018 memaparkan jejak emisi karbon di kota-kota membuat Bumi kian terancam.

Baca juga: Sejarah Ibu Kota Negara: Simbol Representasi Bangsa yang Cenderung Elitis

Moran meneliti 13.000 kota dan menemukan fakta jejak karbon sangat terkonsentrasi di sejumlah kecil kota yang padat, berpenghasilan tinggi, dan di kawasan pinggiran kota yang makmur. Ada 100 kota yang menyumbang 18 persen emisi karbon global. Secara umum, kota-kota, bahkan kota kecil saja juga menyumbangkan emisi karbon lebih besar dari kawasan non-kota.

”Untuk itu, langkah-langkah dekarbonisasi radikal (membatasi kendaraan non-listrik; menggunakan 100 persen listrik terbarukan) dapat menyebabkan pengurangan emisi perkotaan yang substansial. Tindakan lokal di tingkat kota akan memengaruhi tingkat emisi nasional dan global,” kata Moran.

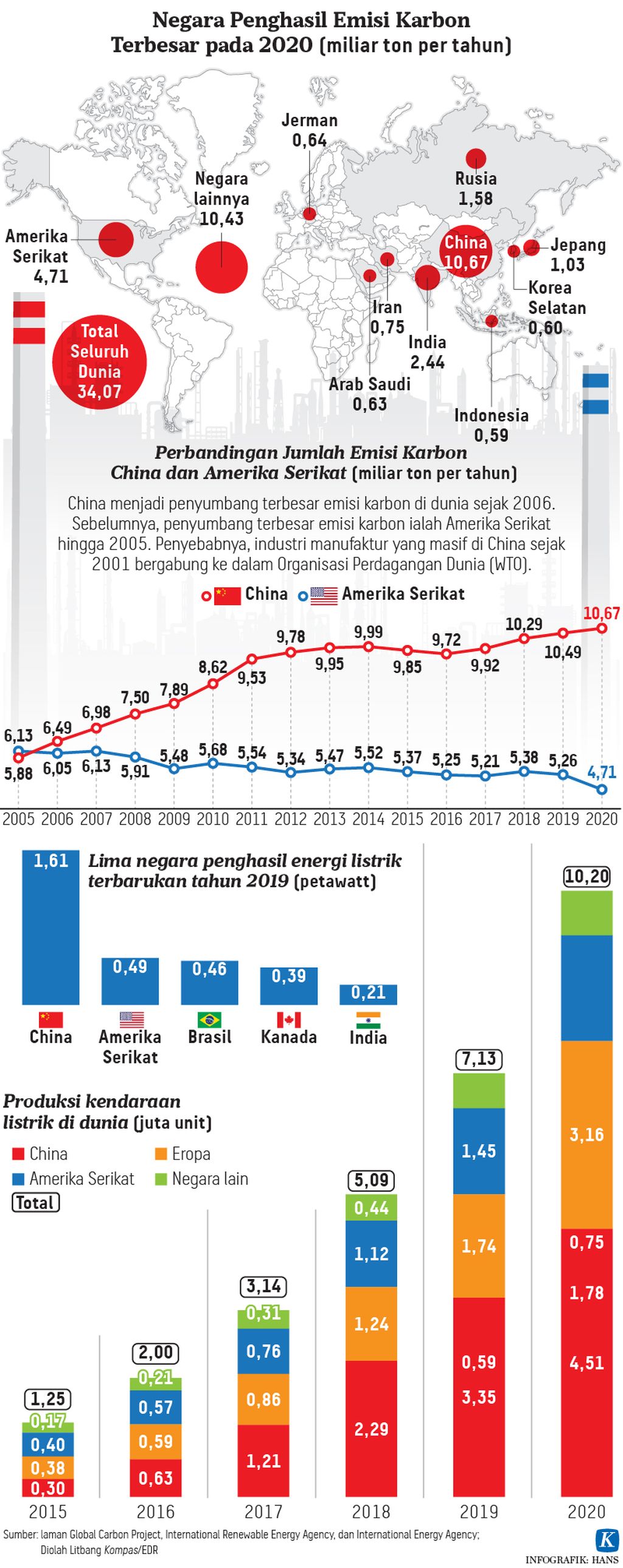

Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar pada 2020

Hasil riset Moran sebenarnya hanya meneguhkan fakta yang telah ada. Kota tidak sekadar mentereng dengan stasusnya sebagai ibu kota negara, ibu kota provinsi atau negara bagian, pusat industri, pusat jasa, silicon valley atau pusat industri teknologi dan teknologi informasi. Kota juga bukan semata sentra kegiatan ekonomi dan populasi manusia bertumbuh dengan segala masalahnya.

Di kota bertalian pula berbagai kepentingan politik, unjuk kekuatan kekuasaan, dan juga wujud nyata ambisi manusia di segala aspek, termasuk sosial budaya. Kota selama ini sumber polusi udara, air, tanah, dan suara. Bahkan, dengan kemajuan teknologi dan teknologi informasi yang sering kali dimanfaatkan tidak bijak, kota menjadi sumber perusak pikiran dan hati manusia.

Praktisi jurnalistik urban selalu berkewajiban mendekatkan isu global yang telah berdampak pada kehidupan lokal dan menggambarkan secara akurat apa yang terjadi terkait pemanasan global, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Peran media

Dalam misi menyelamatkan Bumi, manusia dan makhluk hidup lain perlu kerja bersama seluruh kalangan. Ilmuwan, politisi, negarawan, pengusaha, dan masyarakat umum memiliki peran masing-masing. Demikian juga dengan para jurnalis dan media massa dengan berbagai platformnya, baik yang arus utama maupun bukan.

Jurnalisme urban pun muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Meskipun belum terlalu dikenal di kalangan pegiat media dan publik, bibit jurnalisme urban muncul sejak dua abad lalu. Gregory A Borchard, profesor komunikasi massa dan jurnalisme dari University of Nevada, Las Vegas, Amerika Serikat, menyatakan, di medio abad ke-19 muncul beberapa jurnalis yang menggali dan memaparkan isu urban yang mengguncang kemapanan citra kota besar kala itu.

Baca juga: Agenda Tersembunyi dan Argumen terhadap Kritik Pemindahan Ibu Kota

Borchard menulis tentang George G Foster, wartawan dan editor yang menurutnya salah satu pencetus jurnalisme urban. Foster mengenal New York dari bagian tergelap dan termiskin sampai kaum atas yang dari mereka keputusan ataupun gaya hidupnya memengaruhi seluruh kota. Foster berani mengusik internal pers, terutama media arus utama masa itu yang menurutnya kurang mampu mendobrak kebobrokan kotanya.

Sketsa perkotaan Foster banyak memberi perhatian pada kehidupan sehari-hari yang selama ini tak tersentuh media. Dari tren gaya hidup yang terkesan manis sampai praktik busuk korupsi yang membuat pelayanan publik tidak maksimal dan menyengsarakan warga, juga praktik kotor dalam kehidupan malam New York.

Apa yang disuguhkan Foster menjadi awal dari muckraking journalism atau jurnalisme investigasi. Pada era yang sama, bermunculan wartawan investigasi yang membongkar kebrobrokan sistem di perkotaan. Film Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story (2019) mengangkat kisah nyata jurnalis perempuan Nellie Bly. Bly menyamar sebagai salah satu pasien di pusat perawatan mental perempuan di New York selama 10 hari dan membongkar kekeliruan perawatan pasien serta praktik aborsi perempuan simpanan pembesar di kota itu.

Di masa kini, kehidupan kota makin kompleks dan memengaruhi nasib seluruh makhluk Bumi. Jadi, selain melanjutkan apa yang dirintis sejak dua abad silam, jurnalisme urban abad ke-21 ini menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana sebagai bagian dari jurnalisme konstruktif turut berupaya turut menggali solusi dari berbagai macam isu kekinian.

Dalam Urban Future Global Conference (UFGC 2018) yang dihelat UN Habitat mengemuka tentang cerita perkotaan menjadi semakin diminati bagi pembaca khusus, seperti kaum akademisi, pemegang kebijakan, pemimpin kawasan, aktivis lingkungan perkotaan, ataupun khalayak umum.

Baca juga : Masa Depan Ibu Kota Negara

Meskipun diminati, isu urban belum dianggap penting oleh pembaca atau audience media massa. Kebijakan perusahaan media massa, seperti tertuang dalam produk jurnalistiknya, rata-rata memahami isu urban sebatas isu kriminal, kemiskinan, dan kurang menyentuh keterkaitannya dengan isu kompleks, termasuk keterkaitan dengan kerusakan lingkungan, krisis iklim, dan pemanasan global. Krisis iklim masih lebih banyak disematkan dalam meliput bencana dan mengaitkannya dengan kebijakan lemah penanggulangan kerusakan lingkungan di tingkat nasional ataupun antarnegara.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F07%2F24%2F952a6a7f-a85f-4ef9-a674-287524ceff3e_jpg.jpg)

Lanskap Kota Jakarta yang diselimuti asap polusi udara, Rabu (24/7/2019) pada pukul 12.00. Sampai saat ini, meskipun ada pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19, polusi udara masih terjadi karena masih banyaknya aktivitas tidak ramah lingkungan di Jakarta ataupun kawasan sekitarnya.

Padahal, isu perkotaan kompleks yang langsung atau tidak langsung terkait dengan krisis iklim global menjadi perhatian khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadikannya salah satu tujuan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Tujuan ke-11 SDG khusus tentang kota adalah membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Tujuan ke-11 ini bertalian erat dengan 16 tujuan lain. Namun, sejauh ini, hanya sedikit media arus utama yang memberi ruang berlimpah untuk isu urban dan pembangunan berkelanjutan. Dua dari sedikit media yang konsisten mengangkat isu urban dan krisis iklim adalah Bloomberg dengan Citylab-nya dan The Guardian dengan The Guardian Cities-nya.

Jadi, bagaimana cara membawa jurnalisme urban menjadi lebih eksis?

Perusahaan media perlu secara bertahap memahami dan mengadopsi jurnalisme urban dalam kebijakan, kegiatan, dan produk hariannya. Pada dasarnya, jurnalisme urban yang baik tetap merujuk pada nilai dan elemen atau prinsip dasar jurnalistik, hanya saja ditambah dengan pembobotan pada isu pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Sepuluh nilai berita yang menjadi acuan layak diberitakan seperti yang dirumuskan Alfred Harmsworth dan John B Bogart, yaitu mencakup magnitude (luas pengaruh suatu peristiwa bagi publik), significance (menyangkut kepentingan orang banyak), timeliness (aktual, kesegeraan, kebaruan), proximity (kedekatan peristiwa terhadap khalayak secara geografis, psikologis, dan ideologis), prominence (ketokohan atau ketenaran), impact (dampak suatu kejadian), conflict (ketegangan, perang, kericuhan), human interest (menyentuh rasa kemanusiaan), unusualness (keunikan), dan sex.

Baca juga: Gelak Tawa “Don’t Look Up” Membangunkan Akal Sehat

Di luar 10 nilai berita, ada 10 elemen/prinsip jurnalisme yang dirumuskan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Kesepuluh elemen tersebut adalah kewajiban jurnalisme pertama adalah berpihak pada kebenaran, loyalitas utamanya kepada publik, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi, para praktisinya wajib menjaga independensi dari obyek liputannya, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen kekuasaan, jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan kompromi, jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional, jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nuraninya, serta terakhir warga juga punya hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan berita.

Warga menumpang kontainer truk yang masuk Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk menembus banjir rob yang merendam kawasan tersebut, Jumat (5/6/2020). Banjir rob dan bencana lain terjadi selain karena kerusakan lingkungan lokal juga dipengaruhi krisis lingkungan dan iklim global.

Dengan berpegang pada ketentuan nilai berita dan prinsip jurnalisme itu, merujuk pada pendapat Chris Michael, editor The Guardian Cities, jurnalisme urban sebaiknya turut menjiwai seluruh kegiatan jurnalistik dan harus mampu menyuguhkan cerita menarik tentang kota, bukan sekadar menampilkan isu. Media wajib berorientasi pada audience, mengenali dan berupaya melayani pembaca baru, dan juga merangkul orang-orang kunci, seperti akademisi, pegiat kota dan lingkungan berkelanjutan di perkotaan, pemegang kebijakan, ataupun masyarakat secara umum yang juga konsumen setia media massa.

Selain itu, The Guardian Cities menyatakan, jurnalis sewajarnya konsisten menjadi jurnalis, bukan beralih menjadi aktivis. Jurnalis didorong menikmati proses penggalian isu dan peliputan serta membungkusnya menjadi kisah menarik sesuai kaidah serta prinsip yang wajib dipegangnya.

Praktisi jurnalistik urban selalu berkewajiban mendekatkan isu global yang telah berdampak pada kehidupan lokal dan menggambarkan secara akurat apa yang terjadi terkait pemanasan global, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Tren Kota Baru, Produk Komersial yang Melawan Urbanisasi

Produk jurnalisme urban tidak boleh alpa mengangkat dan mengapresiasi kisah-kisah sukses, walau pada tataran lingkup kecil, dalam menghadapi masifnya urbanisasi dan kerusakan lingkungan. Namun, pesan bahwa kisah-kisah tersebut belum cukup masif menghadang laju kerusakan global wajib terus digaungkan demi menumbuhkan kesadaran perlunya gerakan bersama dalam mencari selamat bersama.

Meskipun demikian, jurnalisme urban berperan untuk tak putus mengelola dan menjaga api semangat perubahan gaya hidup perkotaan yang bermanfaat mendukung pembangunan berkelanjutan. Satu kisah berawal dari Stasiun Rangkasbitung, misalnya, dapat digali dan dikembangkan menjadi cerita multi aspek dalam kerangka jurnalisme urban yang menarik lagi menggugah imaji maupun kesadaran pembaca.

Masih dalam pekan peringatan Hari Pers Nasional, jurnalisme urban dan nilai pentingnya pantas diberi perhatian dan ruang lebih oleh media. Ini sebuah strategi untuk merangkul dan mendekatkan diri pada audience atau pasar utama media, sekaligus demi kepentingan lebih besar, yaitu menyelamatkan Bumi tempat tinggal kita bersama. Selamat Hari Pers Nasional.

Baca juga: Catatan Urban